В. Сиповский - Родная старина Книга 3 Отечественная история с конца XVI по начало XVII

- Название:Родная старина Книга 3 Отечественная история с конца XVI по начало XVII

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Белый город

- Год:2006

- Город:Москва

- ISBN:5-7793-1351-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

В. Сиповский - Родная старина Книга 3 Отечественная история с конца XVI по начало XVII краткое содержание

Третью часть книги В. Д. Сиповского «Родная старина» составляют полные драматизма страницы нашей истории, именуемые Смутным временем.

Прервана русская царская традиция. Враги Православия и России проникли в самое ее сердце — в Москву, в Кремль. Защиты ждать неоткуда.

Осознание того, что нужно делать, рождается в самом народе. Поддерживаемый Православной церковью, он сам выдвигает своих защитников, тех, «в ком не было никакой неправды», — Кузьму Минина и Дмитрия Пожарского. Они собирают ополчение и освобождают столицу. Словно птица Феникс, восстает Россия. Рождается новая царская династия.

Текст печатается по изданиям «Родная старина: Отечественная история в рассказах и картинах (С XIV до XVI ст.)» Составил В. Д. Сиповский (СПб., 1888).

«Родная старина: Отечественная история в рассказах и картинах (С XVI до XVII ст.)» Составил В. Д. Сиповский (СПб., 1904) в соответствии с грамматическими нормами современного русского языка.

Родная старина Книга 3 Отечественная история с конца XVI по начало XVII - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В первый год своего царствования он был обрадован известием из Сибири. Воевода Воейков на реке Оби разбил окончательно Кучума, который после поражения бежал и скоро погиб. Сибирский край был окончательно закреплен за Россией постройкой новых городов и открыт для мирной промышленности.

Много заботился Борис о том, чтобы охранить южные окраины государства от набегов крымцев. По приказу царя здесь построен был целый ряд новых крепостей, засек. Сами татары догадывались, что Борис хочет как бы задушить их, выдвигая свои укрепления все дальше и дальше на юг и восток. Зорко сторожили русские по границам своих степных недругов, чтобы вовремя дать весть о движении их. Об этих сторожах находим любопытные известия у одного иностранца, бывшего на русской службе (Маржерета). Стража была расставлена повсюду, где могли бы пройти орды татар. По степи росли одинокие дубы. При таких дубах на расстоянии 8, 10 и более верст становились сторожа — по два ратника у каждого дерева: один сторожил, сидя на верхушке дуба, другой подле дерева кормил оседланных коней. Лишь только сидевший на дереве замечал в степной дали облака пыли, поднимаемые обыкновенно татарской конницей, немедленно один из двух стражей скакал во весь опор на быстром коне к другому дереву, еще издали знаками и криками указывал сторожу, с какой стороны грозит опасность. Тогда от этого дерева таким же способом давалась весть к следующему и доходила до ближайших крепостей и наконец до Москвы. Вторые сторожа, оставшиеся при деревьях, выждав несколько времени и приглядевшись внимательнее к тому, что творилось в степи, садились на коней и передавали уже более определенные вести тем же способом, как их товарищи. Таким образом, при помощи этого живого телеграфа старались предупредить опасность, принять военные меры, собрать ратную силу, чтобы вовремя встретить врага. Каждую весну русские выжигали в степи траву, чтобы татары не могли найти корма для своих лошадей.

Благодаря всем этим мерам все труднее и труднее становилось крымцам делать внезапные разбойничьи набеги, и хан, бывший в то время не в ладах с турецким султаном, присмирел, даже заискивал перед Борисом. Ханские послы, ездившие к нему в Серпухов и видевшие огромные ратные силы царя во всем их блеске, своими рассказами, конечно, тоже содействовали миролюбию хана.

Но за Кавказом наши дела были плохи. Кахетинский князь Александр хотя и признавал себя слугой Бориса, но в то же время заискивал перед персидским шахом, а сын Александра принял магометанство, перешел на сторону Персии и даже убил своего отца. Рано еще было русским думать о Закавказье, с которым и сношения поддерживать было тогда еще трудно, и русский отряд (около 7000 человек) погиб без пользы для дела в борьбе с турками и туземными горными племенами.

На западе Борис хотел добиться того же, о чем мечтал Грозный, — стать твердой ногой на Балтийском побережье. Русская вывозная торговля сильно упала с потерей Нарвы. Балтийские берега были необходимы для России, и царь это вполне сознавал и не спускал глаз с Ливонии. В это время шли раздоры между польским королем Сигизмундом и его дядей Карлом, отнявшим у него Швецию. Будь на месте Бориса государь смелый, решительный, Ливония не миновала бы его рук, стоило лишь вступить в тесный союз с Карлом, искавшим русской помощи, и общими силами ударить на Польшу. Но Борис не любил решительных действий, не охотник был до войны, рассчитывал больше выгадать хитростью да изворотливостью — думал от Швеции добыть Нарву, а от Польши — Ливонию или часть ее, угрожая шведскому королю союзом с Польшей, а польскому — союзом со Швецией. Не надеясь завладеть сам желанным краем, он думал по примеру Ивана Грозного посадить там своего подручника. С этой целью Борис вызвал в Москву племянника шведского короля, принца Густава, думая сделать его королем Ливонии и выдать за него свою дочь Ксению, но все эти замыслы кончились ничем; удалось только с Польшей заключить перемирие на 20 лет. Ливонии Борис не добыл и с Густавом, который не захотел принять православия, разошелся, дав ему в удел разоренный Углич.

Сильно хотелось Борису породниться с каким-нибудь королевским домом. Когда не уладилось дело с Густавом, царь стал приискивать другого жениха своей дочери между иностранными принцами.

Жениха нашли в Дании: брат короля, принц Иоанн, согласился ехать в Москву, породниться с царем и сделаться удельным князем.

С великим торжеством приняли юного принца в Москве.

На торжественном обеде в Грановитой палате царь сидел на раззолоченном троне, за серебряным столом, под висящей над ним короной. С одной стороны его сидел царевич Федор, с другой — принц Иоанн как член царской семьи. За богатым угощением последовали дорогие подарки: Борис и Федор сняли с себя алмазные цепи и возложили на шею принца, царедворцы поднесли ему два золотых ковша, украшенных яхонтами, несколько серебряных сосудов и драгоценные ткани и меха. Красивый и приветливый принц скоро стал общим любимцем. Он, несмотря на свою юность, вел себя очень благоразумно, выказывал желание учиться русскому языку и принять православие. Лучшего жениха трудно было бы и желать для Ксении, которая слыла тоже и красавицей, и разумницей.

Любопытно описание ее красоты. «Царевна Ксения, — говорит современник, — „зельною красотой лепа“, бела, „млечною белостию облияна“ и лицом румяна; очи у нее большие, блестящие, особенно красивые, когда сверкают в них слезы жалости; брови союзные (сросшиеся); телом она изобильна (полна), ростом не высока и не низка; черные волосы ее „аки трубы“ лежат по плечам». Но не красотой только привлекала к себе Ксения; по свидетельству того же современника, она была чудного разума, в книжном деле искусна и любила пение, особенно духовное.

Но браку Ксении с Иоанном не суждено было состояться. Принц внезапно заболел жестокой горячкой. Царские врачи употребляли все усилия спасти его. Государь обещал им неслыханные еще награды и милости… Но через несколько дней, к ужасному горю его, датский принц скончался.

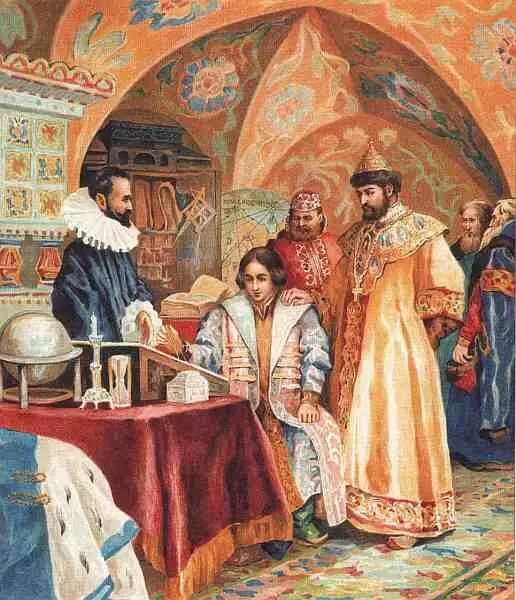

Несмотря на семейные неудачи и горести, Борис деятельно занимался правительственными делами, сносился с Западом: с Англией, Германией, Италией, — сильно хлопотал о том, чтобы добыть в русскую службу разных опытных мастеров. Никогда прежде не было столько иностранцев на службе московской, как при Борисе. Никогда они и не были в такой чести и милости, как при нем. Он понимал цену знания и просвещения, задумал было даже вызвать из-за границы ученых людей, основать школы, где бы иностранцы учили русских не только разным наукам, а также и языкам иностранным; но духовные лица восстали против этого. Они говорили, что Русская земля, несмотря на свою обширность, едина по вере, нравам и языку; если же настанет разноязычие, то поселится раздор и прежнее согласие исчезнет. Как ни странно было это мнение, осторожный царь, не желая идти прямо наперекор духовенству, отказался от своего намерения, но задумал другим путем понемногу освоить русских с западным просвещением. Раньше был обычай посылать русских молодых людей в Константинополь учиться греческому языку; теперь же Борис послал по нескольку человек в Англию, Францию и Германию. Но как будто в оправдание слов духовенства, предостерегавшего русских людей от западного соблазна, посланные за границу молодые люди так обжились там, так им полюбились тамошние порядки, что только один вернулся в отечество, остальные же променяли родину на чужбину.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: