В. Сиповский - Родная старина Книга 3 Отечественная история с конца XVI по начало XVII

- Название:Родная старина Книга 3 Отечественная история с конца XVI по начало XVII

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Белый город

- Год:2006

- Город:Москва

- ISBN:5-7793-1351-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

В. Сиповский - Родная старина Книга 3 Отечественная история с конца XVI по начало XVII краткое содержание

Третью часть книги В. Д. Сиповского «Родная старина» составляют полные драматизма страницы нашей истории, именуемые Смутным временем.

Прервана русская царская традиция. Враги Православия и России проникли в самое ее сердце — в Москву, в Кремль. Защиты ждать неоткуда.

Осознание того, что нужно делать, рождается в самом народе. Поддерживаемый Православной церковью, он сам выдвигает своих защитников, тех, «в ком не было никакой неправды», — Кузьму Минина и Дмитрия Пожарского. Они собирают ополчение и освобождают столицу. Словно птица Феникс, восстает Россия. Рождается новая царская династия.

Текст печатается по изданиям «Родная старина: Отечественная история в рассказах и картинах (С XIV до XVI ст.)» Составил В. Д. Сиповский (СПб., 1888).

«Родная старина: Отечественная история в рассказах и картинах (С XVI до XVII ст.)» Составил В. Д. Сиповский (СПб., 1904) в соответствии с грамматическими нормами современного русского языка.

Родная старина Книга 3 Отечественная история с конца XVI по начало XVII - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

— Помирились вы головами нашими: и вам пропасть от Бориса, и нам!

В ту же ночь оба эти купца пропали без вести: были схвачены и сосланы неведомо куда. Это, конечно, снова возбудило у Шуйских вражду к Годунову. Повели на этот раз дело более тонко: составили челобитную государю, в которой просили его развестись с бездетной Ириной и вступить в новый брак, так как для блага государства нужен наследник царю. Уговорили и митрополита Дионисия подписаться и умолять царя о новом браке. Челобитную подписали, кроме бояр, именитые московские купцы. Годунову грозила опасность. Как ни любил Федор Ирину, но мог уважить и просьбу москвичей, а особенно митрополита. Но Годунов вовремя узнал о враждебном замысле и постарался всеми силами уговорить Дионисия отстать от этой затеи: он выставил ему на вид, что дети еще могут быть у Ирины, а если их не будет, то законный наследник уже есть — брат царя, Дмитрий Углицкий. Дионисий согласился не начинать этого дела, и замысел Шуйских, таким образом, расстроился.

После этого случая Годунов убедился, что для него опасно оставлять Шуйских в Москве: они могли еще новое что-нибудь предпринять против него. По словам летописи, по наущению Бориса подкупленные слуги Шуйских донесли на своих господ, что они задумали измену. Этого доноса было достаточно Годунову. Шуйских перехватали; людей их пытали, добивались от них новых улик против господ, но ничего не добились. Несмотря на это, Иван Петрович Шуйский был отправлен в Белоозеро и там, говорят, по приказу Годунова, удавлен. Такая же участь постигла другого Шуйского. Пострадали и многие сторонники их: одни были казнены, другие — заключены в тюрьмы, третьих заслали в далекие города…

Дионисий, видя эту жестокую расправу Годунова со своими недругами, задумал было, по старому обычаю святителей, печаловаться у царя за опальных бояр и жаловаться на насилия и неправды Годунова, но последствия были плачевны для митрополита. Годунов уверил Федора, что Дионисий не пастырь, а волк в овечьей коже. Дионисий был свергнут и заточен в монастырь, а в митрополиты возведен Иов, ростовский архиепископ, человек вполне преданный Годунову.

Теперь у Годунова не было соперников и сильных врагов; никто не стоял ему поперек дороги, и он стал всемогущим правителем.

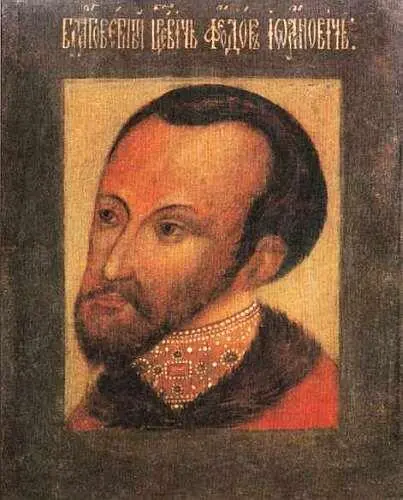

Домашняя жизнь царя

Федор Иванович совсем не вмешивался в дела правления и всецело отдавался своим склонностям. Мы имеем весьма любопытные и обстоятельные сведения о его домашней жизни. Вставал он рано, около четырех часов утра. К нему являлся тогда его духовный отец, придворный священник, с крестом, благословлял его, прикасаясь концом креста к его лбу и ланитам. Царь целовал крест. Затем вносилась в покой икона с изображением того святого, который праздновался в тот день. Икону эту ставили к прочим образам, которыми была уставлена вся комната. Пред образами, богато украшенными жемчугом и драгоценными камнями, теплились лампады и горели восковые свечи. Царь молился с четверть часа. Затем священник вносил серебряную чашу со святой водой и кропил ею сперва образа, потом царя. Святую воду ежедневно приносили свежую; ее присылали царю игумены ближних и дальних монастырей от имени того святого, в честь которого построен монастырь.

После утренней молитвы царь посылал к царице спросить, хорошо ли она почивала, в добром ли она здравии, а немного времени спустя сам шел здороваться с ней, и оба шли в свою домовую церковь к заутрене, которая длилась около часа. Вернувшись из церкви, царь садился в большом покое, куда приходили к нему на поклон бояре, которые были в милости при дворе. Здесь царь и бояре, если имели что сказать, беседовали между собой. Так бывало всякий день, если только здоровье царя или какие-либо случаи не мешали этому.

Около девяти часов утра царь шел в другую церковь (в один из кремлевских соборов) к обедне, продолжавшейся около двух часов; после нее царь беседовал несколько времени с боярами и разными сановниками, затем возвращался домой и отдыхал до обеда.

За обедом (обыкновенно в полдень) проводил царь немало времени. Каждое кушанье, отпуская его на государев стол, должен был сперва отведать повар в присутствии главного дворецкого; потом дворяне-слуги (называемые жильцами) несли блюдо к столу; впереди шел дворецкий. У царского стола кушанье принимал крайчий, давал отведать его сперва особому для того чиновнику, а потом ставил блюдо пред государем. Число кушаний, подаваемых обыкновенно за царским столом, бывало около семидесяти; в праздники или при угощении послов блюд подавалось гораздо больше. Сперва приносилось разное печеное, потом жареное и, наконец, похлебки. В царской столовой, за особым столом, ежедневно обедали некоторые из знатнейших придворных сановников и царский духовник.

В стороне стоял еще стол с прекрасной и богатой посудой и большим медным чаном со льдом и снегом; здесь были кубки с напитками, которые подавались за столом. Чашу, из которой пил сам царь, в продолжение всего обеда держал особый чиновник и подносил ее по требованию царя, каждый раз приветствуя его низким поклоном. Кушанье, поданное на стол, раскладывали на несколько блюд, и царь, в знак своего благоволения, посылал их своим сановникам.

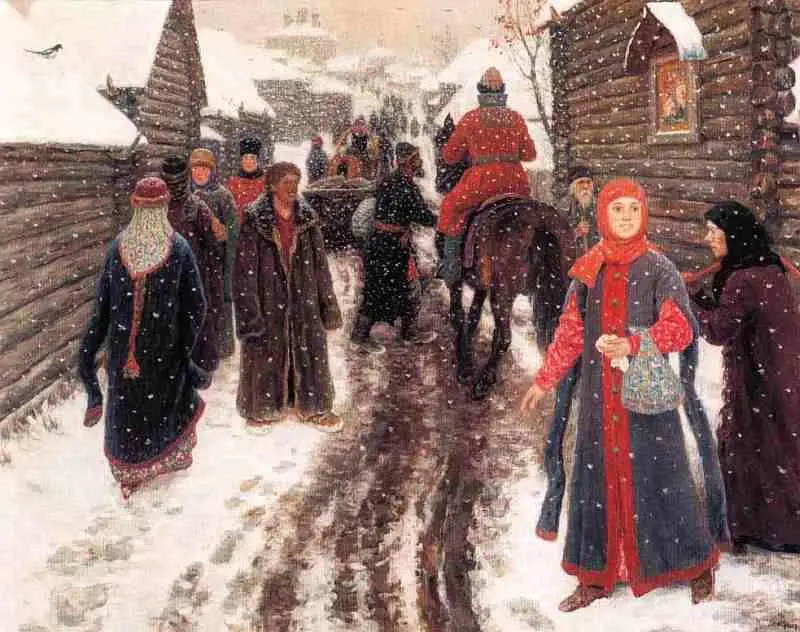

После обеда царь ложился отдыхать и почивал обыкновенно три часа или два — меньше в том случае, когда ходил в баню или отправлялся смотреть на кулачный бой, любимую народную потеху. Спать после обеда было в обычае у всех русских. После отдыха царь шел к вечерне, после которой проводил обыкновенно несколько времени с царицею и тешился шутами, карлами и карлицами, которые всячески дурачились, кувыркались, пели песни. Это было самой любимой забавой Федора. Несмотря на свою доброту, он иногда тешился и другой потехой, которая наряду с кулачными боями свидетельствовала о грубости тогдашних нравов, — смотрел на бой с медведями.

Бой происходил следующим образом. В круг, обнесенный стеной, ставили человека, который должен был бороться с медведем, — бежать и скрыться было некуда. Медведей ловили нарочно для этой потехи и самых крупных и лютых держали в железных клетках для боя. Когда выпускали медведя, он, став на задние лапы, с ревом и с разинутой пастью шел прямо на своего противника. Спасение последнего зависело от ловкости его. Если ему удавалось всадить в грудь медведя между двумя передними лапами рогатину и упереть другой конец ее у своих ног, то победа над зверем была одержана. Чаще всего так и случалось, потому что на бой с медведем решались выходить лишь опытные и лихие охотники. Но бывали и несчастные случаи, когда охотник давал промах; тогда лютый зверь на глазах зрителей раздирал несчастного своими когтями и зубами. Искусного бойца, одолевшего зверя, вели к царскому погребу, где вдоволь поили в честь государя. Такие потехи бывали только по праздникам.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: