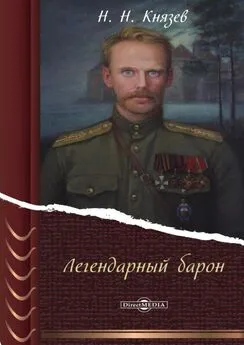

Николай Князев - Легендарный барон

- Название:Легендарный барон

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Директ-Медиа

- Год:2016

- ISBN:978-5-4475-8717-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Князев - Легендарный барон краткое содержание

Эта книга посвящена человеку-легенде, русскому генералу барону Роману Федоровичу фон Унгерн-Штернберг (1885–1921 гг.). Его судьба была яркой, стремительной и короткой. Талантливый и бесстрашный полководец, видный деятель Белого движения на Дальнем Востоке, добившийся восстановления независимости Монголии был предан своими же солдатами и офицерами.

Воспоминания подпоручика Н.Н. Князева, служившего в Азиатской конной дивизии под командованием барона Унгерна, знакомят читателей с событиями тех далеких лет и проливают свет на многие спорные факты биографии легендарного барона.

В издание вошли редкие фотографии, иллюстрирующие жизненный путь Романа Федоровича фон Унгерна.

Легендарный барон - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Барон повел жалкие остатки своего измученного и павшего духом войска на северо-восток. Он остро переживал свою неудачу, почти катастрофу, оставившую в нем след более глубокий, чем у кого-либо из подчиненных. С того времени начала прогрессировать его повышенная раздражительность. Первой жертвой, принесенной во имя поддержания духа и сохранения дисциплины, был милейший, но немножко смешной поручик Смигельский, который устало тащил в гору свою поредевшую сотню… До того случая барон не опускал палки на офицера.

Барон Унгерн вновь разбил бивак на реке Барун — Тэрэлдж, потому что этот район изобиловал подножным кормом для лошадей монгольской породы; для русских же коней имелись здесь запасы сена, накошенного монголами для китайской кавалерии. Отряд время от времени менял стоянку, в зависимости от состояния кормов. Люди жили в палатках, вывезенных из Даурии, или же в майханах (легкие палатки), купленных у монголов. Рациональнее, конечно, было бы рыть землянки, но к тому в продолжение долгого времени никто не решался приложить собственные инициативы, так как не имелось охотников вмешиваться в компетенцию нашего сурового начальника.

Холода усиливались. Выпал снег. Пришлось приноравливаться к обстоятельствам; и вот, закипела работа по изготовлению из бычьих шкур теплой одежды и обуви, первобытным способом, завещанным от доисторических предков, причем вместо ниток и дратвы пущены были в дело жилы этих же благодетельных животных.

После того, как найден был относительный выход из положения в вопросе зимней экипировки отряда, самым уязвимым пунктом в хозяйстве барона стало снабжение частей продовольствием. Скромные запасы, вывезенные из Забайкалья, пришли к естественному концу. Требовалось перестроить систему довольствия по туземному образцу, то есть перейти на исключительно мясную пищу. Но можно ли добыть достаточное количество скота? Ведь район реки Толы опустел. Напуганные отзвуками военных действий, монголы откочевали на сотни верст. В близлежащем районе попадались лишь юрты бедняков — аратов, затерянные в хорошо укрытых от нескромных взглядов распадках (разветвления падей) южного Хэнтэя. Достаточно взглянуть на этих исхудалых, почерневших от грязи и дыма кочевников, чтобы понять, что здесь ничего не добудут самые искусные фуражиры.

Кроме того, питание одним мясом, без признаков хлеба, казалось очень, так сказать, неубедительным для наших желудков: съешь, бывало 3–4 фунта, а через два часа снова голоден. Истощение хлебных запасов в интендантстве барона скоро отразилось на конском составе, потому что лошадям, выведенным из Забайкалья, не подходила монгольская система фуражного довольствия; требовалось заменить их местными конями, которые обходятся без овса, но даже в страхе храпят и бывало шарахаются от кормушки с зерном. В тот период барону суждено было познакомится с обратной стороной командования конной частью, когда конница стоит лицом к лицу перед угрозой вынужденного спешивания. Хроническое недоедание, всевозможные лишения и отсутствие утешительных перспектив привело к тому, что сложившаяся обстановка стала расцениваться, как совершенно безнадежная. В связи с этим взоры многих офицеров и всадников обратились на восток, и началось дезертирство.

Нужно только заметить, что беглецы плохо кончали. Лишь трем чинам посчастливилось выбраться в Маньчжурию. Остальным же не суждено было вырваться из цепких рук барона. Погоня имела перед ними слишком большое преимущество; она скакала на сменных, так называемых уротинских лошадях.

В связи с катастрофическим положением отряда, заметно потемнели и заострились аскетические черты лица барона Унгерна. «Дедушка» день ото дня становился мрачнее и суровее. Вне сомнения, он был осведомлен о скрытом брожении и по этой причине усилил репрессии. Именно в те печальные дни и вошла в систему «палочная дисциплина», создавшая Унгерну громкую известность, к слову сказать, послужившая также и причиной его преждевременной гибели. В целях надзора, барон стал покровительствовать системе «наушничества». Для суда же и расправы организовал застенок в юрте личного ординарца, прапорщика Бурдуковского. Вследствие того, что никто из офицеров не мог считать себя достаточно гарантированным от детального знакомства с бароновским ташуром, в отряде создалась крайне удушливая атмосфера. Она переживалась острее любой опасности; да и на самом деле была много страшнее смерти на поле битвы. Настороженные дни чередовались с напряженными ночами, прорезавшимися нервной стрельбой, дикими криками «Лови! Держи!», и топотом бешеной скачки.

Чтобы вполне исчерпать эту грустную тему, позволю себе упомянуть, что бежали одиночным порядком, а также группами, в ночь же на 28 ноября 1920 г. дезертировало сразу 15 офицеров и 22 всадника так называемой офицерской сотни 2-го Анненковского полка, во главе с временно командовавшим полком подъесаулом Царегородцевым. Барону доложили на рассвете. Он вскочил на коня и помчался в Анненковский полк.

«Почему Вы не убежали?», — резко обратился он к начальнику пулеметной команды поручику Аргентову. «Пулеметы целы?»— «Так точно, Ваше Превосходительство» — «Вы хорошо в этом убеждены?», — допытывался барон. «Так точно», — еще тверже доложил пулеметный офицер. «Замки где?» — «Как всегда — у меня под подушкой». — «Покажите!» Генерал пересчитал замки и тщательно осмотрел пулеметы.

Вдруг взгляд его нацелился на растрепанную фигуру есаула Макеева, так неудачно для себя выскочившего на шум из палатки. «Ты почему не убежал?», — налетел на него барон. «Я… Я проспал, Ваше Превосходительство», — пролепетал Макеев, и тотчас же бык награжден несколькими крепкими ударами.

Разряженный этой вспышкой, Унгерн вернулся к своей юрте и застыл у костра. Из его глаз катились слезы, ручейками сбегавшие вдоль щек… Но не долго предавался барон этому настроению. Глаза его просохли сами собой и приняли обычный оттенок холодного колодца, в который страшно заглянуть. Он принял решение. «Позвать Найден-гуна!», — бросил он в пространство. Через несколько минут к нему уже подходил развалистой походкой природного конника вызванный князь — разбойник. А спустя полчаса вдогонку за беглецами поскакало две сотни чахар на уртонских лошадях.

Дня через два, когда тема о Царегородцеве и его спутниках, казалось, была исчерпана до конца, она снова приобрела злободневность в связи с тем, что чахары вернулись из погони и — не с пустыми руками: привезли три кожаных мешка голов, да трех добровольно сдавшихся офицеров.

Несмотря на поздний час, барон осмотрел у костра каждую доставленную ему голову и пересчитал их, чтобы не внушавшие ему доверия разбойники не подсунули ему фальшивки в корыстных целях. Известно было, что чахары не любят утруждать себя продолжительной скачкой и неохотно идут на риск. Но в данном случае все обстояло честно, и барон приказал головы сжечь. Чахары со звериной хитростью захватили Царегородцева и его людей ночью во время сна. Двум офицерам этой группы удалось спастись в поднявшейся суматохе, остальные же безголовыми трупами легли на окровавленном снегу, затоптанном сотнями ног. Там нашли упокоение не только лишь убитые в скачке, но и четверо обезоруженных в борьбе.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: