Елена Мельникова - Славяне и скандинавы

- Название:Славяне и скандинавы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ПРОГРЕСС

- Год:1986

- Город:МОСКВА

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Елена Мельникова - Славяне и скандинавы краткое содержание

Авторы книги известные ученые из СССР, ГДР, Польши, Швеции, Дании и Финляндии на основе обширного круга письменных, археологических источников VI - XII веков прослеживают историю возникновения и становления первых государств у славянских и скандинавских народов.

В книге дана подробная характеристика экономики, культуры, искусства, нравов и обычаев славян и скандинавов, исследуются их взаимосвязи. Обосновывается тезис о равноправном и творческом вкладе этнических, национальных культур в создание общеевропейской культуры.

Рекомендуется широкому кругу читателей

Славяне и скандинавы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

56Уже P. Сковман обратил внимание на то, что трудно или невозможно отличить серебряные изделия, изготовленные на южном или на северном побережье Балтики славянскими или скандинавскими мастерами: Skovmand R. De danske skattefund fra vikingatiden og den aeldste Middelalter indtil omkring 1150. – Aarbøger for nordisk oldkyndighed og historie , 1942.

57Пример гребня со стилизованной звериной головкой см.: Сhоtliwу Е. Skandynawska pochewka do grzebienia z Wolina. Materialу Zachodniopomorskie , 1966, t. 12, s. 371, karta 2. Об изготовлении так называемых фризских гребней на Староладожском поселении с начала его существования см.: Davidаn О. I. Contacts between Staraja Ladoga and Scandinavia. – In: Varangian Problems, p. 85; Hilczer ówna Z. О grzebieniach ze Starej Ladogi. – SA, 1966, t. 13, s. 451-457.

58См.: Kirpičnikov A. N. Connections between Russia and Scandinavia in the 9th and 10th Centuries, as Illustrated by Weapon Finds. – In: Varangian Problems, p. 50–78 ;Ruttkau A. Waffen und Reiterrütistung des 9. bis zur ersten Hälfte des 14. Jh. in der Slowakei. – Slovenska Archeologia , 1975, t. 23, S. 119–216; 1976, t. 24, S. 245–295.

59Kirpičnikov A. N. Op. cit., p. 71.

60Список находок Żak J. Importy..., c. analityczna. Датировка находок в западных областях Балтики должна быть существенно откорректирована в связи с находкой в Ральсвике: спиральные браслеты и гривны со змеевидными головками известны уже в IX в. и не позднее сер. X в. При обсуждении рукописи данной работы В. В. Седов отметил (в письме 7.10.76), что браслеты со змеевидными головками – не финно-угорского, а балтского происхождения. Раннее и широкое распространение украшений со змеиными головками, связанное с культом змеи у балтских племен, недавно твердо установлено исследователями. В восточнославянских областях подобные украшения представлены прежде всего там, где славяне соседили с балтами или ассимилировали их. См.: Гуревич Ф. Д. Украшения со звериными головками из прибалтийских могильников. К вопросу о культе змеи в Прибалтике. – КСИИМК, 1947, вып. 15, с. 68–76; Седов В. В. Славяне Верхнего Поднепровья и Подвинья. М., 1970, с. 121–123.

61Żak J. Zachodniosłowiańskie kabłączki skroniowe w Skandynawii. — In: Liber Josepho Kostrzewski octogenario a veneratoribus dicatus. Wrocław, 1968, s. 418.

62Так полагает, в частности, исследовательница курганов юго-восточного Приладожья С. И. Кочкуркина. Однако в первых столетиях II тыс. н. э. у прибалтийских ливов эти украшения вошли в состав местного этнографического костюма и были дополнены вполне самобытными роскошными нагрудными привесками (подобные дополнения скандинавских фибул местными финно-угорскими украшениями известны и в некоторых приладожских курганах. - Прим. перев. ). См.: Кочкуркина С. И. Связи юго-восточного Приладожья с западными странами в X-XI вв. - Скандинавский сборник , вып. 15, Таллин, 1970, с. 145-161; она же. Юго-восточное Приладожье в X-XIII вв. Л. 1973, с. 28-30, 63; Тõnissоn Е. Gauja-Liven, S. 119-121, Taf. 35, 36; Лeбeдeв Г. С. Археологические памятники Ленинградской области. Л., 1977, с. 208-210.

Славяне и викинги как торговцы и воины

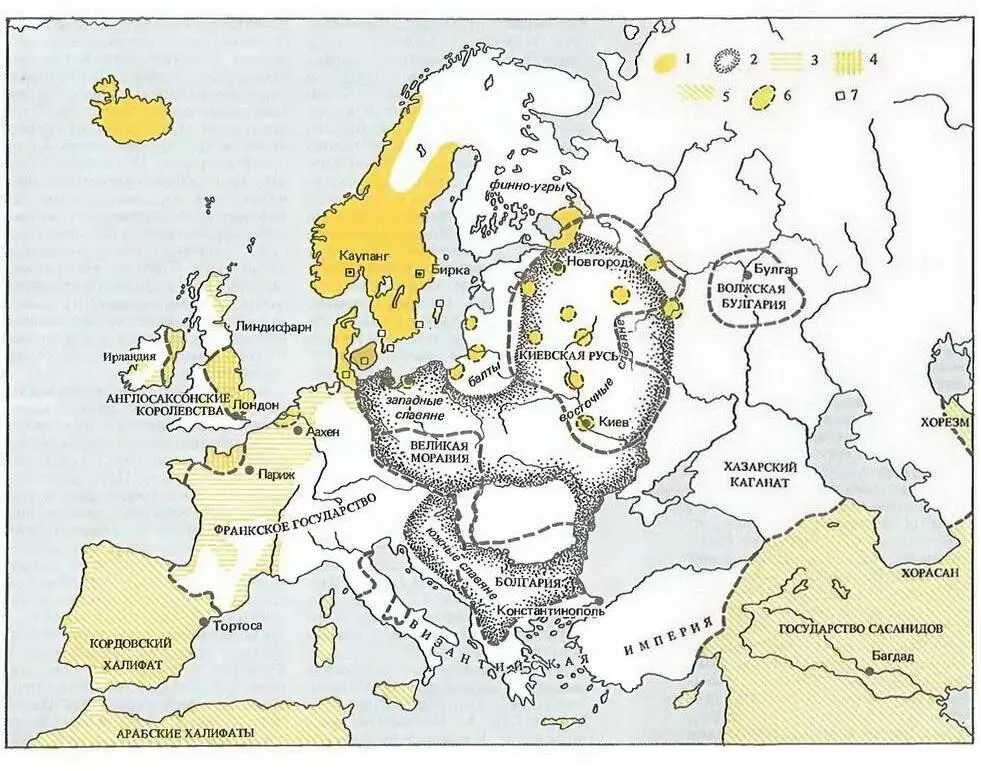

Охарактеризованные выше культурные течения зарождались в результате развития социально-экономических процессов, политических и военных событий эпохи перехода к феодальному обществу, государству и новым этническим общностям — раннесредневековым народностям. И исходные, и последующие этапы процесса становления племен и племенных союзов, народностей, этнических и государственных территорий определялись в конечном счете действием этих социально-экономических и военно-политических факторов. Не следует преувеличивать культурное воздействие очагов культуры в западных, центральных, южных и юго-восточных районах Европы, Переднего Востока и Средней Азии. Первоочередную роль играло длительное и самостоятельное внутреннее развитие северных, циркумбалтийских областей: именно оно связало их во все более единый культурно-исторический регион. Связь эту осуществляли купцы, миссионеры, с дарами прибывавшие с запада, или военные дружины, двигавшиеся с севера. Народы Балтики при этом прокладывали себе доступ к благам цивилизации, овладевая ими в соответствии со своими собственными потребностями. В странах Балтийского региона имелись различные общественные силы, заинтересованные в доступе к новым источникам ценностей. Южные контакты славянских племён со времен поздней античности отличались большой устойчивостью; об их результатах речь шла выше. В связи с этим можно вспомнить примечательный эпизод, рассказанный византийским хронистом Феофилактом Симокаттой. В 594 г. византийскому императору Маврикию представили пленников, входивших в состав славянского посольства к аварскому хану. Славяне, отправившие это посольство, обитали «на внешней окраине западного Океана», т. е. на юго-западном побережье Балтийского моря. Посланники, которым, по их же сообщению, нужно было провести в пути 15 месяцев, должны были убедить аварского хана в том, что их племена, живущие на Балтике, из-за чрезвычайной отдаленности не смогут принять участие в запланированном походе на Византию63. При всех неясностях, остающихся в этом сообщении, можно тем не менее прийти к выводу, что непосредственные сношения племен Балтики с народами Юго-Восточной Европы не были невозможны. В Скандинавии это продвижение на юг осуществляли прежде всего викинги64, варяги65 или норманны66, под воздействием нарастающего господства конунгов, знати и их дружин. Цели движения заключались в том, чтобы в военных или торговых походах добыть богатство в соседних или дальних землях, то есть, следовательно, проложить доступ к дунайской, византийской, понтийской и собственно средне- и переднеазиатской цивилизации, к цветущим центрам франкского государства на Рейне и на территории нынешней Франции, к Англии и Ирландии (илл. 15).

15. Народы и государства Европы и Передней Азии в IX-X вв.

1. скандинавские племена,

2. славянские племена,

3. области Западной Европы, подвергавшиеся набегам викингов,

4. области расселения скандинавов в Западной Европе,

5. арабские халифаты,

6. археологические комплексы скандинавского происхождения (IX—X вв.),

7. археологические комплексы славянского происхождения в Скандинавии.

Скандинавы эпохи викингов в период перехода от родового строя к феодализму были здесь особенно активны. «Могучие бонды», возглавлявшие домовые общины, представители пламенной аристократии хёвдинги, вели ожесточенную борьбу за власть. Они стремились утвердить своё господство в системе эксплуататорских отношений: «Конунг должен воевать, а не пахать землю» 67. Это относилось и к его приближенным, и к «могучим бондам». Саги, записанные только в XIII в., но, видимо, в определенной степени отражающие историческую действительность более раннего времени, передают атмосферу всеобщей неуверенности, характерную для раннего средневековья в Дании, Норвегии и Швеции. О подобной же обстановке свидетельствуют и современники событий, хронисты Средней и Западной Европы 68. Движение это охватывало не только скандинавов: конунги и ярлы набирали себе на службу дружинников отовсюду, где только их можно было найти. Довольно часто отмечается присутствие финских воинов в дружинах шведской знати 69, вместе с ними бывали и славянские воины: у нас есть сведения об этом от начала XI в. 70В материковой Швеции, а частично также на островах Готланд и Эланд в этот период возникли многочисленные укрепления, в которых люди спасались во время частых военных нападений 71. Часть потерпевших поражение в этой борьбе за господство вынуждена была переселяться, чтобы сохранить свою свободу в более благоприятных условиях. Такого рода причинами могут объясняться грандиозные заморские походы в области, где государственной организации еще не существовало: на южную Балтику, в Финляндию или северную Скандинавию. Правители страны в свою очередь организовывали большие морские и военные походы, чтобы увеличить свои богатства за счет торговли, разбоя и открытой войны, как рассказывает об этом в середине IX в. Римберт, повествуя о действиях свейского конунга Олава в землях куршей. Определенную роль играла также и тяга к приключениям, но только лишь как вспомогательный, субъективный, но не общественно значимый, основополагающий фактор.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: