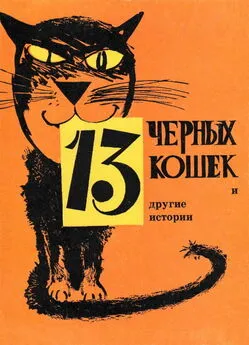

Юрий Дмитриев - Тринадцать черных кошек

- Название:Тринадцать черных кошек

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Детская литература

- Год:1988

- Город:Москва

- ISBN:5-08-001228-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юрий Дмитриев - Тринадцать черных кошек краткое содержание

Книга посвящена проблеме происхождения суеверий и их роли в духовной культуре человечества. Опираясь на новейшие достижения науки, автор разоблачает суть предрассудков и суеверий, связанных с животным миром.

Тринадцать черных кошек - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Поскольку животные обладали способностью все видеть, все слышать, все понимать, с этим приходилось постоянно считаться. И не только не вносить добычу в дом на глазах у родичей этой добычи, но и вообще стараться не произносить имена животных. Имена одних животных не следовало произносить потому, что они могут услышать и спрятаться от охотника, имена других - потому, что это может приманить их: услышат свое имя, явятся неожиданно и нападут на ничего не подозревающих людей. Поэтому финны, например, не произносили вслух "рысь", а говорили - "лесная кошка". Марийцы называли лося "длинные ноги", а зайца - "серый". Эстонцы именовали зайца "длинноухий". Славянские племена звали лося "сохатый", зайца - "косой", волка - "серый". У других народов волк именовался "пастухом", "дядей", "длинным хвостом" и "одноногим". А медведя так боялись, что на территории теперешней России даже настоящее имя его забыли. Предполагают, что настоящее имя нашего медведя- "орктос". "Медведь" же - всего лишь кличка ("ведающий, где мед"), так же как "топтыгин", "косолапый", "хозяин", "мишук". И все это люди придумывали лишь для того, чтобы медведь не понял, о ком идет речь, не пожаловал в гости.

Вера в необычные качества животных (то есть во всевидение, всеслышание, всепонимание) питалась не только воображением древнего охотника или рыболова - она имела и "реальное подспорье". Ну, в самом деле: охотник или рыболов все свое умение, всю энергию, весь свой ум отдавал промыслу. Он был вынослив (охота в трудных условиях часто продолжалась много дней), терпелив (подолгу мог выслеживать добычу или сидеть в засаде), изобретателен (его силки и ловушки были гениальными по тому времени устройствами). И тем не менее зверь часто уходил от человека, разгадывая секреты. Значит, делал вывод охотник, звери все-таки умнее и хитрее людей. Кроме того, зверям, наверное, помогали их "хозяева" - "звериные духи".

"Хозяева" эти имели разный облик - они могли быть и зверями и людьми (впрочем, некоторые народы считали, что животное - это особой породы люди. Знаменитый Дерсу Узала говорил, что тигр похож на человека, только рубашка другая). Иногда "звериные духи" могли по желанию менять свой облик - представать перед людьми в человеческом или животном обличье, как это делали, по убеждению индейцев племени дакота, "хозяева" бизонов. Но уж если "хозяева" выступали в звериной ипостаси, то всегда были и огромными и могучими. Так "хозяин" бобров у североамериканских индейцев был величиной с хижину, "хозяин" всех медведей, по представлениям хантов и айнов, был похож на большую гору.

Но, помимо величины и силы, "хозяин" обладал необыкновенным умом. И самое главное, был наделен неограниченной властью над животными: захочет - будет удача у охотников, не захочет - чего бы они ни предпринимали, удачи им не видать. Поэтому следует "хозяев" задабривать всячески, устраивать в их честь праздники, приносить жертвы и делать подарки.

В то же время необходимо было искать новые способы перехитрить зверя или птицу. Но главной оставалась вера в магическое средство или прием, который мы сейчас называем "подобное - подобным".

Люди по-прежнему считали: если они нарисуют животное или исполнят танец, изображая движениями зверя или птицу, а затем "убьют" это животное, то они обеспечат себе успех в охоте. А если они поставят на берегу изображение рыбы, сделанное из дерева, значит, приманят им подобную же живую рыбу. Они считали также, что можно перехитрить животное, показав ему его изображение, и таким образом заманить, куда требуется. Например, чукчи привязывали к сетям фигурки тюленей и верили, что эти фигурки созовут больших, настоящих тюленей. А эвенки выставляли около домов специальные доски с изображением тех животных, на которых они готовились охотиться или которых собирались ловить.

Убеждение, что подобным можно вызвать подобное, было распространено не только среди охотников или рыболовов. Например, в Африке воины верили: съеденное сердце льва делает человека смелым и сильным. И наоборот, съевший мясо трусливого животного сам становится трусом. Так, по крайней мере, думали воины Мадагаскара и некоторых других стран: ежи там считались трусливыми животными.

В африканских странах бытовало поверье: тот, кто съест мясо летучей мыши, будет отлично видеть в темноте, станет таким же проворным, сумеет так же бесшумно двигаться. Поэтому охотники этих стран очень любили мясо летучих мышей.

В Азии, там, где водились куланы, существовало твердое убеждение, что мясо этих сильных, выносливых животных делает такими же и людей. Поэтому молодым воинам давали есть мясо куланов.

А древние греки были уверены, что человек, съевший мясо соловья, навсегда лишится сна. Логика опять та же - "подобное - подобным": поскольку считалось, что соловей никогда не спит, значит, это свойство может передаться человеку. В Древней Греции существовало и другое поверье: если человек с седыми волосами съест яйцо ворона, то волосы его потемнеют, приобретут цвет вороного крыла. Аналогично этому и вера в то, что если желчью орла смазать глаза плохо видящего человека, у него станет орлиное зрение.

Это один из главных принципов магии: "подобное - подобным".

Есть и другой принцип - "от части к целому". Например, среди некоторых племен было распространено мнение: если человек спрячет в волосы кусочки крысиной шкурки или клочки ее шерсти и произнесет соответствующее заклинание, то станет таким же увертливым, как крыса.

С представлением "от части к целому" в значительной степени связаны долго существовавшие пережитки тотемизма. Люди считали, что тотем способен уберечь от различных неприятностей. Но не могли же они постоянно носить с собой зверя, птицу или рыбу! А вот, допустим, ухо зайца носить с собой можно. И хвост волка, и лапу лисицы, и перо какой-нибудь птицы, и кость рыбы. И люди носили эти предметы и верили, что талисманы или амулеты спасут, помогут в трудную минуту.

Вполне вероятно, что охотничья или промысловая магия - например, пляски перед охотой, когда охотники подражали движениям животных, - "предварительная охота", маскарадные костюмы, сделанные из шкур животных, на которых собирались охотиться, - все это рождено верой в сверхспособности животных, представлением о том, что животных надо перехитрить или задобрить. Однако можно предположить и другое: в основе всех этих ритуалов лежит вера в то, что "подобное вызовет подобное".

Может быть и третье объяснение: для того чтобы хорошо "танцевать животных", подражать их движениям, надо было тщательно наблюдать за этими животными. И люди наблюдали, узнавали их повадки. А это помогало не только в танцах, но и в охоте.

"Предварительная охота" была своеобразной отработкой приемов мастерства, как мы сказали бы теперь.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: