Леонид Вишняцкий - Неандертальцы какими они были, и почему их не стало

- Название:Неандертальцы какими они были, и почему их не стало

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Stratum plus

- Год:2010

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Леонид Вишняцкий - Неандертальцы какими они были, и почему их не стало краткое содержание

Эта небольшая книжка посвящена неандертальцам - самым близким родственникам гомо сапиенс среди всех существ, когда-либо обитавших на нашей планете. Ни об одном другом виде ископаемых гоминид мы не знаем сегодня столько, сколько о них. Автор рассказывает об их анатомии, генетике, эволюционной истории, о разных сторонах их культуры. Особое внимание уделено вопросу об интеллектуальном потенциале неандертальцев, проблеме их гибридизации с гомо сапиенс, а также причинам их исчезновения.

Неандертальцы какими они были, и почему их не стало - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Эемский климатический оптимум, т. е. теплый пик последнего межледниковья, продолжался примерно от 130 до 115 тыс. лет назад. Среднегодовые температуры в это время были примерно на 1-2°С выше, чем сейчас, и на 5-15°С выше, чем в период предшествовавшего заальского оледенения, которым закончился средний плейстоцен (см. напр. Bernard et al. 2009: 141, fig. 7). В эеме большую часть равнинной Европы, включая юг нынешних Британских островов, покрывали широколиственные леса, а в них вместе с зубрами, оленями, кабанами и медведями жили такие экзотические животные как носорог, слон и даже гиппопотам. Затем наступило похолодание, в северных районах распространились открытые субарктические ландшафты, а леса, состоявшие преимущественно из сосны и березы, сохранились лишь в долинах или даже только поймах рек. Теплолюбивые животные ушли на юг. Правда, в последующий период, именуемый брерупским интерстадиалом, опять произошло повышение температуры и влажности, и границы ландшафтных зон несколько сдвинулись на север, но примерно 90 тыс. лет назад началось новое ухудшение климата, еще более сильное и продолжительное, чем предыдущее. В северной части Европы древесная растительность исчезла даже в речных поймах, а на открытых пространствах свирепствовали холодные ветры, которым сопутствовали пылевые бури. Частичный возврат к межледниковым условиям имел место во время интерстадиала одераде (примерно от 85 до 75 тыс. лет назад), более теплого, чем бреруп, однако и наступившее затем похолодание тоже превзошло по своим масштабам все предшествовавшие. Не случайно период от конца одераде и до начала голоцена, т. е. всю вторую половину позднего плейстоцена, часто называют пленигляциалом, что буквально означает «полное ледниковье».

Особенно высокими частота и амплитуда климатических колебаний были, судя по всему, в середине позднего плейстоцена. На период примерно от 71 до 24 тыс. лет назад приходится 17 циклов Дансгарда-Эшгера (с 19-го по 3-й). Они включают в себя относительно теплые межстадиалы длительностью от 500 до 2000 лет, разделенные холодными и более короткими стадиалами (рис. 19). Во время самых теплых позднеплейстоценовых меж- стадиалов средняя температура была лишь на 1-2° меньше местных современных температур, а иногда, возможно, и сравнивалась с ними, тогда как при наиболее суровых похолоданиях она опускалась намного ниже сегодняшней нормы. В такие периоды границы ландшафтных зон сдвигались с севера далеко на юг, и там, где сейчас произрастают хвойные или даже смешанные леса, распространялись тундры. При этом, однако, относительно теплые эпизоды длились дольше холодных (тысячи и сотни лет, соответственно), и переходы от холода к теплу происходили быстрее, чем переходы от тепла к холоду.

Помимо ритмических колебаний температуры и влажности, действие которых сказывалось постепенно, большое влияние на географию и экологию человеческих популяций в рассматриваемый период могли оказывать разовые события катастрофического характера, обусловленные, например, тектоническими процессами или падением на Землю небесных тел. Правда, столкновений с особо крупными метеоритами или астероидами нашей планете в позднем плейстоцене, видимо, удалось избежать, но вот тектонические «удары» она переживала, и не раз. Чего стоит одно только извержение вулкана Тоба на Суматре! Оно произошло примерно 75 тыс. лет назад и стало одним из самых крупных известных нам извержений в истории Земли и самым крупным в четвертичном периоде. Из жерла Тобы было выброшено не менее 2000 км3 лавы, потоки которой покрыли территорию в несколько десятков тысяч квадратных километров, и около 800000 км3 пепла, осевшего затем толстым (от 10 см до нескольких метров) слоем на суше и океанском дне от Аравийского до Южно-Китайского моря. По мнению многих исследователей, это извержение повлекло за собой так называемую «вулканическую зиму» — очень резкое похолодание, затянувшееся на несколько лет (Rampino and Self 1992; Williams et al. 2009). Особенно чувствительно оно должно было отразиться на жизни обитателей и без того холодного северного полушария. Согласно некоторым расчетам, в районах, лежащих между 30 и 70 параллелями, среднегодовая температура в это время понизилась сразу на 10-15°.

Не меньшую роль в истории обитателей Европы могло сыграть и другое вулканическое извержение, произошедшее на территории современной Италии примерно через 30 тысяч лет после Тобы, т. е. около 40 тыс. лет назад. По некоторым оценкам, в первые два-три года после этого извержения среднегодовая температура на западе Европы могла упасть сразу на 3-4° и затем оставаться намного ниже температуры предшествующего периода еще десятки, а то и сотни лет (Fedele et al. 2008).

В общем, так или иначе, с вулканами и метеоритами или без них, а природные условия на родине неандертальцев были явно не слишком ласковыми и к тому же весьма переменчивыми, да притом еще и менялись-то они все больше в худшую сторону. Для вида, предки которого совсем еще недавно, всего каких-то 600 или 700 тыс. лет назад, жили в тропиках и не подозревали о существовании таких вещей, как холод и зима, эти условия представляли серьезный вызов.

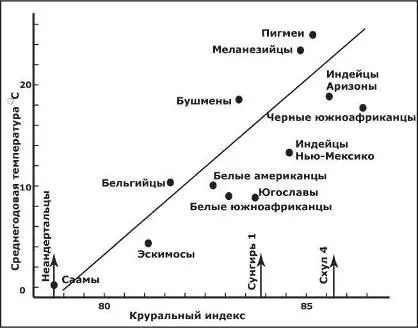

Суровые природные условия накладывают свой специфический отпечаток как на образ жизни людей, населяющих высокоширотные районы, так и на их анатомию. Известно, что человеческие популяции, традиционно обитающие в районах с холодным климатом, — например, саамы Кольского полуострова, или эскимосы Аляски — отличаются от коренного населения низких широт целым рядом особенностей строения скелета. Такими особенностями являются, например, укороченные по отношению к длине туловища конечности, сравнительно большая по отношению к росту масса тела, утолщенные трубчатые кости и т. д. Все эти черты наблюдаются и у неандертальцев, которые по форме и пропорциям тела намного ближе к современным жителям Чукотки и Гренландии (речь, разумеется, о коренном населении этих регионов), чем к африканцам или, скажем, палеолитическим гомо сапиенс Европы — свежеприбывшим мигрантам из той же Африки.

Рис. 20. Соотношение среднегодовой температуры с круральным индексом, рассчитанным для разных групп современных людей. Стрелками показано, какое место занимали бы в этой картине неандертальцы, ранние гомо сапиенс Ближнего Востока (возраст около 100 тыс. лет назад) и верхнепалеолитические гомо сапиенс Восточной Европы (возраст около 25 тыс. лет назад). По Lewin and Foley 2004: fig. 6.18, с изменениями и дополнениями.

Особенно показательны в этом отношении два индекса, широко используемых в физической антропологии. Один из них называется круральным и характеризует пропорции ног, а второй называется брахиальным и характеризует пропорции рук. Первый высчитывается как процентное соотношение длины большеберцовой и бедренной костей (длина большеберцовой кости умножить на сто и разделить на длину бедренной кости), а второй как процентное соотношение длины локтевой и плечевой костей (аналогично).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: