Алексей Дельнов - Китай. Большой исторический путеводитель

- Название:Китай. Большой исторический путеводитель

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Эксмо, Алгоритм

- Год:2008

- Город:М.

- ISBN:978-5-699-31036-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Алексей Дельнов - Китай. Большой исторический путеводитель краткое содержание

Книга Алексея Дельнова о Китае — еще одна жемчужина в серии «Большой исторический путеводитель». По сути, это первый в истории современной России иллюстрированный путеводитель такого объема по исторической, политической и культурной жизни Китая.

Летняя Олимпиада в Пекине и все более прочные позиции Китая на мировом рынке пробудили к нему огромный интерес у жителей всей планеты. И не зря. Китай богат древними достопримечательностями, природными красотами и... великой историей.

Путеводитель по китайским историческим лабиринтам мы, как всегда, написали иронично и остроумно — его очень легко читать. История Китая словно играет жанрами, представая перед нами то мелодрамой, то романом, то остросюжетным боевиком.

Поэтому легко берите книгу в руки, листайте страницы, и за интереснейшим чтением не заметите, как откроете для себя древнюю и загадочную страну, которую только мы называем «Китай».

Китай. Большой исторический путеводитель - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Вот на таком сверхнадежном фундаменте и была учреждена династия Ся: ее первого царя возвел на трон Юй. Шестнадцать ее представителей тоже заслуживали наилучших похвал, хоть и не могли сравниться с мифическими предшественниками. Но вот семнадцатый, по имени Цзе-гуй, был низвержен — и поделом. Он был вздорным деспотом и развратником. На смену же ему пришел первый царь династии Шан — Чэн Тан, которому Небо передало свой Мандат, забрав его у недостойного повелителя. А через многие века, когда полностью утерял династическое дэ Чжоу Синь, полное аморальное подобие последнего из Ся — Мандат перешел к династии Чжоу.

ЗАПАДНОЕ ЧЖОУ

Следующий период, названный «Западное Чжоу» (потому что будет и Восточное Чжоу, дойдем и до него) царство управлялось из прежнего центра Цзунчжоу, находившегося на исконных племенных чжоуских землях. Дальновидный политик Чжоу-гун хотел, чтобы в качестве столицы утвердился отстроенный им Ло-и — он располагался ближе к центру огромного по тогдашним меркам государства. Город, по его замыслу, должен был стать «двойником сиятельного Неба». Он и впрямь начал становиться таким при Чжоу-гуне, но пришедшие ему на смену правители предпочли перебраться обратно.

Заботясь о дэ своих подданных, регент ввел «сухой закон» — запретил употребление вина под страхом суровых наказаний, вплоть до смертной казни. Видно, и в те далекие времена проблема периодически назревала, но навряд ли и тогда угроза оттяпать мутные головы действовала на них отрезвляюще.

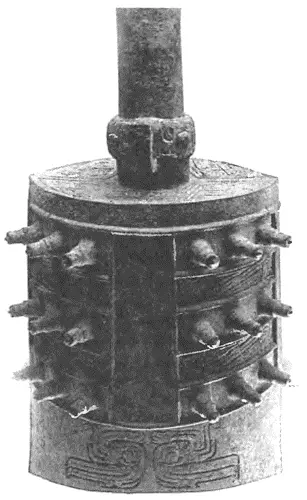

Главным религиозным культом в царстве было поклонение «Небесному Владыке» Шанди, жертвы которому в величественном храме Неба приносил только сам ван — Сын Неба. Человеческих жертвоприношений уже не было, не та эпоха: к царю небесному отправлялись только души животных, а вместе с возносящимся ввысь дымом ритуального костра к нему попадали изделия из драгоценных камней и металлов, брошенные в пламя. В ритуале участвовало множество сановников и жрецов, он был построен на основании норм царства Шан, до культуры которого Чжоу было еще тянуться и тянуться. Участники были облачены в яркие одеяния, звучала музыка. Особенно услаждали слух звуки, извлекаемые ударами металлической палочки о тонкие пластинки яшмы — самого почитаемого китайцами камня, обладающего магической силой.

Подобные церемонии в выверенные по календарю дни совершались и у других алтарей. Следующим по значимости после Неба объектом поклонения была, конечно же, Земля. Главный ее алтарь находился в столице (там ван еще и проводил ритуальную полосу на «большом поле»), но подобные же были при дворе каждого владетельного аристократа и в каждой деревне. Совершались поклонения Солнцу, Луне, звездам — от них, как от вечных небожителей, зависел благоприятный ход всех природных процессов, а также богам гор и рек. Как календарные, так и в экстренных ситуациях: при наводнениях, засухах, эпидемиях, лесных пожарах.

Всеобщей была, разумеется, забота о душах предков. Сын Неба, помимо своей задействованности в космических процессах, тоже не забывал об усопшей родне: для этого в Цзун-чжоу имелись как «большой» храм, в котором поминались все предшественники по земному пути, включая самых древних, о которых остались лишь смутные воспоминания, так и «малый» — для почитания тех, кто был «на памяти». Через несколько поколений «малый» храм разрушался и на его месте возводился новый. Подобным же образом был устроен культ и в знатных семьях. Простолюдины семейных храмов не имели, таблички с именами усопших стояли на их домашних алтарях, перед которыми глава семьи в присутствии всех домочадцев совершал жертвоприношения. Уже имелись клановые сельские храмы для почитания родоначальников клана и всех последующих его членов.

Сроки траура были очень велики — как тогда, так и в гораздо более поздние времена. В зависимости от степени родства он доходил до 25 месяцев (но самый продолжительный назывался «трехгодичным»). Похоронив отца или мать, сын в течение всего этого времени спал на циновке и не мог ни стричься, ни прикасаться к женщине.

Существовали разные представления, сколько же у человека душ. В самые древние времена верили, что их две, и после смерти человека его тяжелая, плотская душа сначала отправляется вместе с телом в могилу, а потом оказывается в подземном царстве Желтого источника, а легкая возносится на небеса. Но в более цивилизованные эпохи, подобные той, о которой идет речь, люди, обзаведшись более развитым самосознанием и почувствовав себя в некоторой степени личностями, ограничились верой в одну душу. Той, которая всю жизнь страдала и радовалась, а после смерти отправляется в обитель духов, находящуюся на закате солнца, где-то в западных краях. Но каким-то образом она навещает и свой родной дом, чтобы получить знаки внимания, пропитание и другое необходимое в виде жертвоприношений. О том, что происходит с душами, лишенными заботы близких, мы уже знаем.

Предков не только ублажали, к ним обращались и с конкретными просьбами. Люди богатые, прося о благодеянии, устанавливали в храмах своих предков дорогие бронзовые сосуды, на которых были награвированы тексты прошений. Простолюдины же сжигали перед домашним алтарем кусочек ткани (позднее — листок бумаги) со своей просьбой, и вместе с дымом она отправлялась в мир иной.

В те годы, в конце Шан — начале Чжоу, была обобщена и осмыслена по-прежнему распространенная практика гадания по костям, панцирям черепах, а также добавившегося к ним гадания по побегам тысячелистника. В результате возникла знаменитая книга «Ицзин» («Книга перемен»), впоследствии дополненная пространными комментариями магического и философского характера.

Черточки-трещинки, возникающие на костях или панцире при накаливании, стали относить к двум основным типам: сплошным (—) и прерывистым, состоящим из двух коротких (- -). Они были соотнесены с китайскими мировоззренческими представлениями о двух противоположных силах ян и инь, постоянным противоборством и взаимодействием которых порождаются все вещи и явления, как материальные (вещественные), так и из области душевной или общественной жизни. Представления, делающие честь китайской мысли: в них выразился глубоко диалектический подход к восприятию мира, осмысление его как единства и борьбы противоположностей (за три тысячи лет до Гегеля и Маркса).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: