Алексей Дельнов - Китай. Большой исторический путеводитель

- Название:Китай. Большой исторический путеводитель

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Эксмо, Алгоритм

- Год:2008

- Город:М.

- ISBN:978-5-699-31036-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Алексей Дельнов - Китай. Большой исторический путеводитель краткое содержание

Книга Алексея Дельнова о Китае — еще одна жемчужина в серии «Большой исторический путеводитель». По сути, это первый в истории современной России иллюстрированный путеводитель такого объема по исторической, политической и культурной жизни Китая.

Летняя Олимпиада в Пекине и все более прочные позиции Китая на мировом рынке пробудили к нему огромный интерес у жителей всей планеты. И не зря. Китай богат древними достопримечательностями, природными красотами и... великой историей.

Путеводитель по китайским историческим лабиринтам мы, как всегда, написали иронично и остроумно — его очень легко читать. История Китая словно играет жанрами, представая перед нами то мелодрамой, то романом, то остросюжетным боевиком.

Поэтому легко берите книгу в руки, листайте страницы, и за интереснейшим чтением не заметите, как откроете для себя древнюю и загадочную страну, которую только мы называем «Китай».

Китай. Большой исторический путеводитель - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

С появлением бронзы дела пошли быстрее. Не всегда, правда, в гуманном направлении. Некоторые поселки — те, что побольше, обзавелись высокими круговыми стенами, в глине которых при раскопках находят наконечники стрел. Случаются и находки пострашнее — останки сваленных в кучу обезглавленных трупов (возможно, это свидетельство зарождения еще одной традиции — в ранних китайских царствах, а потом и в империях, вплоть до цинской, воин получал награду, предъявив как свидетельство своей доблести хотя бы одну вражескую голову).

Планировка поселков говорит о наличии кланов, в которые объединялись родственные «большие семьи». Кланы будут являться важной структурной единицей китайского общества на протяжении всей его истории. Появились новые орудия труда, обильнее стали урожаи — а значит, появляется избыточный продукт, позволяющий избавить от каждодневных забот о хлебе насущном вождя, тех, кто помогает ему в управлении и на войне, жрецов, общеполезных специалистов (в первую очередь кузнецов). «Процесс пошел» — а как пошел, первым дотошно осмыслил Фридрих Энгельс в своем труде «Происхождение семьи, частной собственности и государства», а потом множество других исследователей (которые из схожих посылок зачастую делают прямо противоположные выводы. Очень рекомендую работы известного историка-востоковеда Л.С. Васильева).

Мы же просто зафиксируем, что за стенами городищ над традиционными полуземлянками возвысились вполне добротные деревянно-глинобитные дома, устроенные на плотно утрамбованных платформах (так плотно, что и через три тысячи лет хоть строй на них снова).

Важнейшие раскопки произведены близ современного Ань-яна (провинция Хэнань). Некоторые из тамошних зданий иначе как дворцами не назовешь, а окружающие их строения — явно дворцовые службы и жилища придворных и челяди. Вожди становились царями, по-китайски — ванами, повелевавшими ближними и дальними поселениями, а затем и окрестными диковатыми племенами. Постепенно сложилось древнейшее царство Шан (иногда употребляется название Инь).

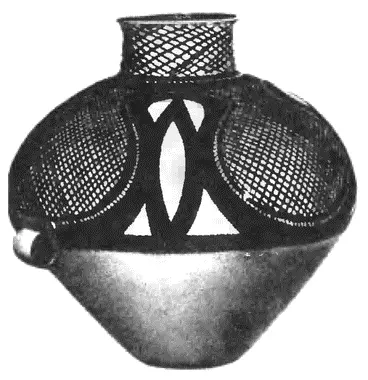

Ну что ж, к тому и шло. Тем более что уже сумели запрячь (но пока не оседлать) лошадей. Появились телеги, а главное — боевые колесницы, самое мощное и самое аристократическое оружие на ближайшие столетия. Еще одна загадка истории. До той поры протокитайцы применяли колесо только как гончарный круг, да и это приспособление они скорее всего у кого-то позаимствовали. В этом не надо усматривать ничего сколь-либо для них уничижительного: колесо — это изобретение из разряда эпохальных, мирового значения. Из тех, что успевали разойтись из первоисточника по всему белому свету, прежде чем кто-то где-то озарялся на подобное же. И приручение лошади — событие того же масштаба. Лошадь одомашнили индоевропейцы-хетты в Малой Азии, и они же изобрели боевые колесницы. Мало того: в южносибирских степях, — самом близком к Китаю ареале распространения лошадей, — годные для приручения породы тогда вообще не водились. Так откуда же взялись на берегах Хуанхэ колесницы, эти царицы боевых полей — сначала двуконные, а потом и четырехконные упряжки?

На возможный вариант ответа указывают как данные археологии — среди множества обнаруженных черепов попадаются экземпляры явно индоевропейского типа, так и мнение некоторых палеолингвистов: в древнейшей основе китайского языка присутствуют и индоевропейские элементы.

Впрочем, новации могли занести не сами хетты, и скорее всего это сделали не они. Колесницы быстро разнеслись по всему Ближнему Востоку и Иранскому нагорью — этой предполагаемой колыбели индоевропейцев, а двинувшиеся на юг волны ариев, перевалив через Гималаи, завоевывали с их помощью Индию.

С другой стороны, в истории все возможно. Как правило, зарождающаяся цивилизация обладает особой притягательной силой, и, помимо изумленных варваров, к ней устремляются и уроженцы старых культурных центров — как одиночки, так и целые племена. Те, кому почему-то не нашлось подобающего места на родине, кто проиграл в междоусобной или в более масштабной войне (это не исключает, а скорее предполагает, что некоторая часть пришельцев могла попытаться утвердить свой авторитет на новом месте с помощью оружия). Китайская цивилизация имеет долгую историю — но она не древнейшая. Египетская, шумерская как минимум на два тысячелетия старше, старше и индийская. А хетты как раз в описываемое время агрессивно и довольно успешно наседали на владения фараонов. Еще на тему, что культура не знает границ: среди найденного на берегах Хуанхэ оружия нередко попадается богато изукрашенное в знаменитом «зверином стиле», свойственном искусству сибирских и алтайских кочевых народов.

Как бы там ни было, воины раннего царства Шан (столицей которого, возможно, и было раскопанное близ Аньяна городище), в виде колесниц получили победоносное оружие. В несущейся на врага колеснице обычно умещалось трое: возница, позади него лучник, а справа (чтобы не было помех «рабочей» руке) — копьеносец, он же обычно «командир экипажа» из числа военной аристократии. Вслед за колесницей наступала цепочка пехотинцев — но им, конечно, за конями было не поспеть, их роль была скорее вспомогательная — «зачистить» территорию, скрутить и угнать в стан пленников.

Воевали с кочевыми и полукочевыми племенами, воевали и с «себе подобными». Древнекитайская цивилизация складывалась не в одном центре, одновременно с Шан относительно самостоятельно развивались, например, ранние государства неподалеку к западу, в Сычуани — там тоже успешно осваивали бронзу и все сопутствующее.

Понятно, что такое усложнение военного дела, — в виде и «материального обеспечения», и требующегося боевого мастерства, индивидуального и полководческого, — не могло не привести к резкому расслоению шанского общества. Теперь оно делилось не только на тех, кто правит и тех, кто подчиняется, — но и на тех, кто преимущественно воюет и тех, кто преимущественно мотыжит поле (а иногда и воюет — или сопровождая колесницу, или участвуя в отражении агрессии). А если не мотыжит, то кует, строит, ваяет, украшает, прислуживает — или каким-либо другим образом участвует в общественном разделении труда. Впрочем, этих, по сути, первых горожан (таковыми была также и знать, военная и управляющая) пока было довольно немного — земледельцы жили (и очень долго еще будут жить) преимущественно натуральным хозяйством. В Китае вскоре появятся огромные для своего времени города — но в целом процент городского населения обычно был невелик.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: