Сергей Соловьев - Русь в «Бунташный век» (сборник)

- Название:Русь в «Бунташный век» (сборник)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ЛитагентАСТc9a05514-1ce6-11e2-86b3-b737ee03444a

- Год:2017

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-101619-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Соловьев - Русь в «Бунташный век» (сборник) краткое содержание

Библиотека проекта «История Российского государства» – это рекомендованные Борисом Акуниным лучшие памятники исторической литературы, в которых отражена биография нашей страны от самых ее истоков.

Острые внутренние кризисы и длительные войны в России на рубеже XVI–XVII веков были порождены во многом незавершенностью процесса государственной централизации, отсутствием необходимых условий для нормального развития страны.

Великие российские историки Н.М. Карамзин, СМ. Соловьев и В.О. Ключевский по-разному оценивали события, происходившие в стране, но все они единодушно утверждали, что переломным стал 1612 год.

Русь в «Бунташный век» (сборник) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Сей день (15 декабря 1607) остался памятным в нашей истории: Литвинов кинулся в реку на коне; за Литвиновым все, восклицая: «Лучше умереть, нежели выдать своих: с нами Бог!», плыли, разгребая лед, под выстрелами неприятеля, изумленного такою смелостию; вышли на берег и сразились. Кашин и Ржевский сделали вылазку. Неприятель между двумя огнями не устоял, смешался, отступил. Уже победа совершилась, когда приспел Куракин, дивиться мужеству добрых россиян и славить Бога русского; но сам, как главный воевода, не отличился: только запас город всем нужным для осады; укрепился на левом берегу Десны и дал время неприятелю образумиться. Река встала.

Лжедимитрий соединил полки свои и напал на Куракина. Бились мужественно, несколько раз, без решительного следствия, и войско царское, оставив Брянск, заняло Карачев. Не имея надежды взять ни того, ни другого города, Самозванец двинулся вперед, мирно вступил в Орел и написал оттуда следующую грамоту к своему мнимому тестю, воеводе Сендомирскому: «Мы, Димитрий Иоаннович, Божиею милостию царь всея России, великий князь московский, дмитровский, углицкий, городецкий… и других многих земель и татарских Орд, московскому царству подвластных, государь и наследник… Любезному отцу нашему! Судьбы Всевышняго непостижимы для ума человеческого. Все, что бывает в мире, искони предопределено Небом, коего страшный суд совершился и надо мною: за грехи ли наших предков или за мои собственные, изгнанный из отечества и, скитаясь в землях чуждых, сколько терпел я бедствий и печали! Но Бог же милосердый, не помянув моих беззаконий, и спас меня от изменников, возвращает мне царство, карает наших злодеев, преклоняет к нам сердца людей, россиян и чужеземцев, так что надеемся скоро освободить вас и всех друзей наших, к неописанной радости вашего сына. Богу единому слава! Да будет также вам известно, что его величество, король Сигизмунд, наш приятель, и вся Речь Посполитая усердно содействуют мне в отыскании наследственной державы».

Сия грамота, вероятно, не дошла до Мнишка, заключенного в Ярославле, но была конечно и писана не для него, а единственно для тех, которые еще могли верить обману.

Самозванец зимовал в Орле спокойно, умножая число подданных обольщением и силою; следуя правилу Шаховского и Болотникова, возмущал крестьян: объявлял независимость и свободу тем, коих господа служили царю; жаловал холопей в чины, давал поместья своим усердным слугам, иноземцам и русским. Там прибыли к нему знатные князья Рожинский и Адам Вишневецкий с двумя или тремя тысячами всадников. Первый, властолюбивый, надменный и необузданный, в жаркой распре собственною рукою умертвил Меховецкого, друга, наставника Лжедимитриева, и заступил место убитого: сделался гетманом бродяги, презираемого им и всеми умными ляхами.

Но Василий уже не мог презирать сего злодея: еще не думая оставить юной супруги и столицы, он вверил рать любимому своему брату, Дмитрию Шуйскому, князьям Василию Голицыну, Лыкову, Волконскому, Нагому; велел присоединиться к ним Куракину, коннице татарской и мордовской, посланной еще из Тулы на Северскую землю, и если не был, то, по крайней мере, казался удостоверенным, что власть законная, невзирая на смятение умов в России, одолеет крамолу. В сие время чиновник шведский, Петрей, находясь в Москве, остерегал Василия, доказывая, что явление Лжедимитриев есть дело Сигизмунда и папы, желающих овладеть Россиею, предлагал нам, от имени Карла IX, союз и значительное вспоможение; но Василий – так же, как и Годунов – сказал, что ему нужен только один помощник, Бог, а других не надобно. К несчастию, он должен был скоро переменить мысли.

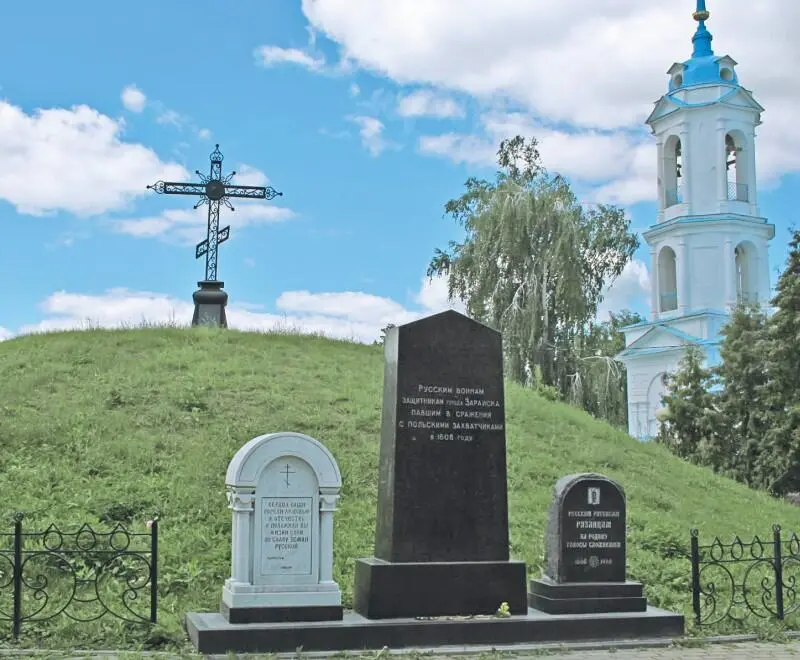

Главный воевода, Дмитрий Шуйский, отличался единственно величавостию и спесию; не был ни любим, ни уважаем войском; не имел ни духа ратного, ни прозорливости в советах и в выборе людей; имел зависть к достоинствам блестящим и слабость к ласкателям коварным: для того, вероятно, не взял юного, счастливого витязя, Скопина-Шуйского и для того взял князя Василия Голицына, знаменитого изменами. Рать московская остановилась в Волхове; не действовала, за тогдашними глубокими снегами, до самой весны и дала неприятелю усилиться. Шуйский и сподвижники его, утружденные зимним походом, с семидесятью тысячами воинов отдыхали; а толпы Лжедимитриевы, не боясь ни морозов, ни снегов, везде рассыпались, брали города, жгли села и приближались к Москве. Начальники Рязани, князь Хованский и думный дворянин Ляпунов, хотели выгнать мятежников из Пронска, овладели его внешними укреплениями и вломились в город; но Ляпунова тяжело ранили: Хованский отступил – и чрез несколько дней, под стенами Зарайска, был наголову разбит паном Лисовским, который оставил там памятник своей победы, видимый и доныне: высокий курган, насыпанный над могилою убитых в сем деле россиян. Царю надлежало защитить Москву новым войском. Писали к Дмитрию Шуйскому, чтобы он не медлил, шел и действовал: Шуйский наконец выступил [13 апреля] и верстах в десяти от Волхова уже встретил Самозванца.

Первый вступил в дело князь Василий Голицын и первый бежал; главное войско также дрогнуло: но запасное, под начальством Куракина, смелым ударом остановило стремление неприятеля. Бились долго и разошлись без победы. С честию пали многие воины, московские и немецкие, коих главный сановник Ламсдорф тайно обещал Лжедимитрию передаться к нему со всею дружиною, но пьяный забыл о сем уговоре и не мешал ей отличаться мужеством в битве.

Памятный курган воинам арзамасских и рязанских дружин, пришедших на помощь зарайским ратникам и погибших в сражении за город с польско-литовским войском шляхтича Александра Лисовского 30 марта 1608 года

В следующий день возобновилось кровопролитие, и Шуйский, излишно осторожный или робкий, велев преждевременно спасать тяжелые пушки и везти назад к Болхову, дал мысль войску о худом конце сражения: чем воспользовался Лжедимитрий, извещенный переметчиком (боярским сыном Лихаревым) и сильным нападением смял ряды москвитян; все бежали, еще кроме немцев: капитан Ламсдорф, уже не пьяный, предложил им братски соединиться с ляхами; но многие, сказав: «наши жены и дети в Москве», ускакали вслед за россиянами.

Остались двести человек при знаменах с Ламсдорфом, ждали чести от Лжедимитрия – были изрублены козаками: гетман Рожинский велел умертвить их как обманщиков, за кровь ляхов, убитых ими накануне. Сия измена немцев утаилась от Василия: он наградил их вдов и сирот, думая, что Ламсдорф с добрыми сподвижниками лег за него в жаркой сече.

Царские воеводы и воины бежали к Москве; некоторые с князем Третьяком Сеитовым засели в Волхове; другие ушли в домы. Волхов, где находилось пять тысяч людей ратных, сдался Лжедимитрию: все они присягнули ему в верности, выступили с ним к Калуге, но шли особенно, под начальством князя Сеитова. Москва была в ужасе. Беглецы, оправдывая себя, в рассказах своих умножали силы Самозванца, число ляхов, козаков и российских изменников; даже уверяли, что сей второй Лжедимитрий есть один человек с первым; что они узнали его в битве по храбрости еще более, нежели по лицу. Чернь начинала уже винить бояр в несчастной измене Самозванцу ожившему и думала, в случае крайности, выдать их ему головами; некоторые только страшились, чтобы он, как волшебник, не увидел на них крови истерзанных ими ляхов или своей собственной! Но в то же время достойные россияне, многие дворяне и дети боярские, оставив семейства, из ближних городов спешили в столицу защитить царя в опасности.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: