Михаил Гаспаров - Занимательная Греция. Капитолийская волчица (сборник)

- Название:Занимательная Греция. Капитолийская волчица (сборник)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство «Э»

- Год:неизвестен

- Город:978-5-699-86798-1

- ISBN:978-5-699-86798-1, 978-5-699-52770-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Гаспаров - Занимательная Греция. Капитолийская волчица (сборник) краткое содержание

Михаил Леонович Гаспаров (1935–2005) – филолог-классик, литературовед, историк античной литературы и русской поэзии, переводчик античной, средневековой и новой поэзии и прозы. «Занимательная Греция» – своеобразная энциклопедия древнегреческой культуры, в шести частях этой увлекательной книги (с IX по 11 в. до н. э.) рассматриваются и политика, и быт, и военное искусство, и философия, и театр, и поэзия – все в неразрывной связи друг с другом и с эпохой.

В книгу «Капитолийская волчица. Рим до цезарей» вошли истории об основании Вечного города на семи холмах, мудрости его законодателей, простоте нравов, самоотверженности граждан и доблести воинов.

Занимательная Греция. Капитолийская волчица (сборник) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Поэтому не будем смеяться заранее. Для грека хронология мифов была делом важным. Ею занимались большие ученые. Эратосфен, великий математик, впервые рассчитавший размер земного шара (как он это сделал, мы узнаем в последней части этой книги), столь же усердно рассчитывал и дату падения Трои. Кстати, она у него получилась другая, чем на Паросской таблице: 1183 год. Но это уже мелочи.

И еще два слова. Я сказал, что начало Паросской таблицы я переписал с небольшими сокращениями. Но я сделал в ней еще одно изменение – очень простое и очень бросающееся в глаза. Какое? Попробуйте догадаться. Кто не догадается, для тех я скажу об этом на 52-й странице.

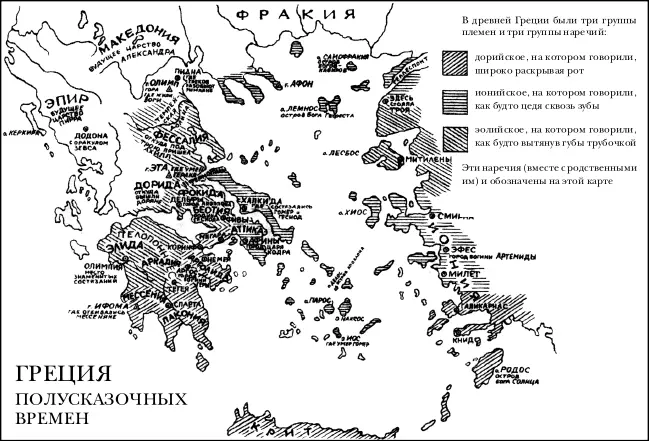

Переселение дорян

Если вы пересмотрите Паросскую хронологическую таблицу и попробуете угадать в ней то место, где кончается мифология и начинается история, то, скорее всего, это будет загадочная строчка: «Год 1128. Переселение дорян во главе с царями Гераклидами в Пелопоннес». Загадочная – потому, что если кто из вас и помнит, кто такие Гераклиды, то вряд ли представляет, что это было за переселение.

А переселение было: это и вправду не только мифология, но и уже история. Греки – не исконные жители Греции, они – пришельцы. Они пришли сюда с севера, из-за Балкан; где и с кем они жили раньше – об этом ученые спорят до сих пор. Сами греки этого не помнили. Но они хорошо помнили другое – что переселялись они сюда двумя волнами. Первыми переселились ахейские племена; это об их царствах и княжествах сохранилась память в мифах. Вторыми переселились дорийские племена; и об этом переселении был сложен, можно сказать, последний греческий миф, а потом началась история. Миф был вот какой.

Самым славным греческим героем был Геракл. Он был потомком аргосских царей. Но сам он не был царем: всю жизнь он прожил бездомным тружеником на чужих службах. Умирая, он приказал сжечь себя на костре на вершине горы Эты. От этого костра у подножья Эты забили горячие источники: по этим источникам соседний горный проход стал называться «Горячие ворота» – Фермопилы.

Рядом с горой Этой лежит крошечная горная область – Дорида. Здесь нашли приют сыновья Геракла; старшим и главным из них был Гилл. Им было тесно в маленькой Дориде. Они собрали дружину из храбрых дорийских горцев и решили идти на Пелопоннес – добывать аргосское царство своих предков.

Перед походом, как водится, обратились к оракулу. (Оракул – это не человек, а святилище, где жрецы давали предсказания от имени бога; как это было устроено, мы расскажем дальше.) Получили ответ: «Ждите третьих плодов и ступайте через теснину». Гилл рассудил, что «третьи плоды» – это третий урожай, третье лето; он выждал два года, а на третий год повел своих дорян через «теснину» Коринфского перешейка. Навстречу им вышли местные ахейцы. Договорились решить спор единоборством вождей. Вожди сошлись – и Гилл пал. Дорянам пришлось ни с чем воротиться в Дориду.

Вновь обратились к оракулу: «Почему ты нас обманул?» Оракул ответил: «Вы сами не захотели правильно понять вещание. Плоды – не земные, а людские; теснина – не суша, а море». Гераклиды поняли: победа достанется не им, а только третьему поколению после них, и идти к ней нужно не по узкому Коринфскому перешейку, а вплавь через узкий Коринфский залив.

Пока сменились три поколения, прошло сто лет. Гераклиды терпеливо ждали своего срока. Наконец за сыновьями и внуками выросли правнуки: три брата – Аристодем, Темен и Кресфонт. Собрали войско, построили корабли для переправы. Вновь спросили прорицания у оракула: «Что нам сделать, чтобы победить?» Ответ звучал таинственно: «Возьмите трехглазого проводника». Братья задумались. Вдруг на дороге показался всадник на коне, слепом на один глаз. Это был этолийский князь Оксил: он убил родственника, десять лет бедовал в изгнании и теперь возвращался на родину. Его стали уговаривать примкнуть к походу. Он легко согласился, но сразу выговорил себе награду: один из лучших кусков Пелопоннеса – Элиду

С трехглазым проводником трое братьев переправились в Пелопоннес, одержали долгожданную победу над ахейцами и стали делить завоеванные места. Середина Пелопоннеса – это дикое лесистое нагорье, но по сторонам его лежат четыре плодородные долины: на востоке – Аргос, на западе – Элида, на юге – Лакония и лучшая из всех – Мессения. Элиду отдали Оксилу, а о трех других областях три брата бросили жребий. В горшок с водой каждый опустил по камню: чей вынется первым, тот будет владеть Аргосом, чей вторым – Лаконией, чей третьим – Мессенией. Аристодем и Темен опустили свои жребии честно, а Кресфонт схитрил. Ему хотелось получить урожайную Мессению, и он бросил в воду вместо камня ком земли, который разошелся в воде. Аргос достался Темену Лакония – Аристодему Мессения осталась на долю лукавого Кресфонта.

Совершив дележ, братья на трех алтарях принесли жертвы Зевсу. А наутро на их алтарях оказалось по неожиданному животному: на аргосском – жаба, на лаконском – змея, на мессенском – лиса. Гадатели, посовещавшись, объяснили: жаба – животное малоповоротливое, так что аргосским дорянам лучше не ходить на войну; змея – грозное, так что лаконским дорянам будет сопутствовать победа; а лиса – хитрое, в чем каждый мог и сможет убедиться. Братья переглянулись, поняли хитрость Кресфонта и затаили злую память на мессенских дорян.

Царь Кодр

Когда доряне заняли Пелопоннес, то пелопоннесские ахейцы или подчинились им, или ушли в глухие горные местности. А самые знатные и гордые роды стали покидать страну и переселяться на север: в Беотию, где жило третье большое греческое племя – эоляне, и в Аттику, где жило четвертое племя – ионяне.

Их принимали гостеприимно, особенно в Аттике. Здесь как раз в это время умер последний царь из рода славного Тесея, победителя Минотавра. Старейшины посовещались и выбрали новым царем пришельца – ахейца из царского рода по имени Кодр.

Пелопоннесским дорянам было обидно видеть, что беглец из-под их власти стал царем на чужой стороне. Они пошли на Аттику войной и осадили Афины. Осада оказалась делом трудным, решили послать к оракулу и спросить: «Возьмем ли мы Афины?» Оракул ответил: «Возьмете, если не тронете царя». Доряне объявили по всему войску строгий приказ: никому не трогать царя Кодра ни под каким видом – и продолжали осаду.

В Афинах тоже узнали об ответе оракула. И царь Кодр решил спасти город ценой своей жизни.

Он оделся в рваное мужицкое платье, взвалил на плечи мешок, взял кривой серп для обрезания веток, вышел за ворота и стал собирать хворост. Его схватили и поволокли в дорийский лагерь. Он стал отбиваться, взмахнул серпом и ранил какого-то воина. Это разъярило дорян, его убили, а труп бросили в поле.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: