Михаил Максимов - Очерк о серебре

- Название:Очерк о серебре

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:«Недра»

- Год:1981

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Максимов - Очерк о серебре краткое содержание

Книга написана инженером-геологом, уже известным читателю по ряду ранее опубликованных книг, в которых автор популярно излагает историю развития горного и геологоразведочного дела, иллюстрируя ее фотографиями старинных монет.

Предназначена для широкого круга читателей специалистов-геологов и неспециалистов, интересующихся развитием горного промысла. Она будет интересна и коллекционерам монет — нумизматам.

Очерк о серебре - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

На одной из ее сторон надпись, а под нею горные молотки, на другой — герб города.

Рис. 56. Медаль из серебра Мариенберга.

Мансфельд. Примером месторождений серебра в медистых сланцах является Мансфельд. Медистые сланцы пользуются значительным распространением по южному склону Гарца и Тюрингенского леса, залегая несогласно на красных песчаниках и конгломератах, и занимают площадь 200X150 км. Этими сланцами сложена и Мансфельдская мульда, возникшая при формировании Среднегерманских гор. Одним из крупнейших центров добычи является г. Эйслебен.

Геологический разрез здесь был описан еще М. В. Ломоносовым.

Медистый сланец представляет собой черноватый битуминозный (углистый) мергель, плотный, тонкосланцеватой структуры. Мельчайшая пыль (шпейза) придает в изломе металлический блеск сланцу, руда состоит из борнита, халькопирита, медного блеска и ковеллина, заключающих основную часть добываемого серебра. В качестве небольшой примеси имеются пирит, свинцовый блеск, цинковая обманка и другие минералы. Всего в мансфельдских рудах присутствует свыше 80 химических элементов Руда пропитывает всю толщу сланца, но из общей мощности (50 см) наиболее выгодна для плавки нижняя часть (в 8 — 12, редко до 17 см). Кверху, с понижением битуминозности, сланец беднеет. Содержание меди в руде в среднем 2 — 3%, а 1 т меди содержит 5 — 6 кг серебра.

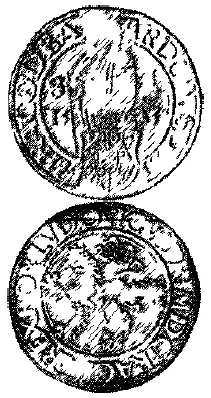

Рис. 57. Талер Мансфельдских графов Петра-Эрнста, Христофора и Иоганна-Гойера, 1572 г.

Горный промысел в Мансфельде возник в 1150 г. К концу XIV в. добыча серебра и меди достигла наибольшего развития. Известно, что в XV в. из манс-фельдских руд ежегодно выплавлялось около 1000 т меди. На мансфельдских талерах обычно изображается рыцарь на коне, закалывающий дракона, а в круговой надписи три-четыре, а иногда и пять имен графов-владельцев рудников (рис. 57).

В 1966 г. автор посетил Мансфельдскии район, а также юго-восточную часть Гарца (на территории ГДР). Мансфельдские рудники сейчас дают 14 полезных компонентов: медь, окись цинка, свинец, серебро, селен, ванадий, кобальт, молибден, рений, платиноиды, сульфат никеля и др.

На углистом сланце базируется энергетика предприятия, а шлак перерабатывается на брусчатку (для мощения дорог).

Чехия

В Чехии продолжалась разработка Пршибрама и Кутна-Горы. Однако самой значительной рудо— носной областью становятся Крушные (Рудные) горы, где были открыты месторождения сереброносных руд пятиэлементной формации (что и в Шнееберге) — Нхи-мов, Абертами, Божий дар и др.

Яхимов. Полоса серебряных месторождении нудных гор от Фрейберга и Аннаберга протянулась к Яхимову. Название месторождения и рудника Яхимовсталь (долина св. Яхима) было увековечено в крупной серебряной монете массой 28 — 29 г, которая с начала XVI в. имела хождение почти во всех странах Западной Европы и называлась яхимовсталер, а затем на западе — просто талер и в России — ефимок.

Месторождение Яхимов было открыто чешскими горняками из Остравы и Мишеньска, которые добывали здесь железную руду. Однако добыча руды велась слабо, от случая к случаю. В 1516 г. хозяин земли граф Стефан Шлик узнал, что горняки нашли серебряную руду, и вместе с несколькими другими предпринимателями приступил к организации ее добычи. В результате начавшейся «серебряной горячки» в Яхимов стали стекаться горняки с ближайших рудников Аннаберга, Мариенберга и Кутна-Горы. В этом же году для защиты рудников началось строительство крепости Фрейденфейн и поселка, который насчитывал 400 домов. В 1520 г. он был объявлен королевским свободным горным городом со своим гербом и насчитывал до 20 тысяч жителей, из которых на рудниках работало свыше 8 тысяч горняков и 400 мастеров.

В первые годы Стефан Шлик все выплавляемое из руд серебро продавал в слитках. Затем он добился у короля Людовика разрешения на чеканку и с 1519 г. стал выпускать свои монеты, ставшие всемирно известными как талеры. На одной стороне талера изображен св. Яхим, а на другой лев — герб Чехии (рис. 58).

По данным С. В. Шухардина, с 1516 по 1545 г. рудники дали чистой прибыли больше 3 млн. талеров, или больше 109 тыс. талеров в год, что по тому времени представляло очень большую сумму. Производительность монетного двора выросла с 92416 талеров в 1519 г. до 208593 талеров в 1527 г.

Яхимовское месторождение относится к типу жильных. Оно приурочено к контактовой зоне гранитного массива, прорывающего глинистые сланцы. Главных жил 36. Мощность их колеблется от 0,15 до 0,6 м, редко достигая 1 — 2 м. Жильными минералами являются кварц, кальцит и доломит. Рудные минералы — шпей-совый кобальт, висмутовый блеск, купферникель, самородное серебро, аргентит. Наиболее богатые руды встречались в пересечениях жил.

Рис. 58. Яхимовсталер 1525 г.

В первой половине XVI в в Крушных горах было основано И новых горных городов и десятки горняцких поселений. Яхимовская штольня Барбара уже в конце XVI в достигла небывалой длины — 11,5 км. Благодаря использованию штолен (в Саксонии и Гарце их было меньше и они были короче) в Яхимове уже во второй половине XVI в была достигнута глубина отработки (подсечения от поверхности) 400 м, в Абертамах — около 300 м. Начали применяться большие вороты с приводом от водяного колеса диаметром до 12 м. Качалки с тягой до 1 км. (см рис. 43.) впервые построены были в Яхимове в 1551 г и затем распространились по Европе «Крушногорскую технику» прославили Г. Агрикола и другие авторы XVI — XVII вв.

Австрийские земли

Эльзас. Эльзас и Лотарингия были в числе причин и поводов для войн между Германией и Францией в XIX — XX вв из-за находящихся в недрах этих областей угля и железа Но «яблоком раздора» Эльзас был и много раньше, так как одна его часть — Верхний Эльзас и графство Пфирт — принадлежала Габсбургам, о чем свидетельствует талер эрцгерцога Фердинанда (рис 59) Одним из следствий Тридцатилетней войны была передача Верхнего Эльзаса Франции и объединение его с Нижним Эльзасом.

В Нижнем Эльзасе, на территории которого находятся Вогезы, рудники когда-то разрабатывавшиеся римлянами, стали восстанавливаться в XVI в. Так, В. И. Вернадский отмечает: «В 1539 г., около Маркирха в Эльзасе, в Юнггрубе Сент-Вильгельм, найдено самородное серебро весом в 150 кг, которое могло сразу идти в обработку; в 1581 г. в руднике Цур-Трейс в Клейнлеберау найдено самородное древовидное серебро в 592 кг весом».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: