Михаил Максимов - Очерк о серебре

- Название:Очерк о серебре

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:«Недра»

- Год:1981

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Максимов - Очерк о серебре краткое содержание

Книга написана инженером-геологом, уже известным читателю по ряду ранее опубликованных книг, в которых автор популярно излагает историю развития горного и геологоразведочного дела, иллюстрируя ее фотографиями старинных монет.

Предназначена для широкого круга читателей специалистов-геологов и неспециалистов, интересующихся развитием горного промысла. Она будет интересна и коллекционерам монет — нумизматам.

Очерк о серебре - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Для изготовления новых монет требовалось все в больших количествах сырье — серебро, медь и золото. В 1700 г. был создан Рудный приказ, переименованный в 1719 г. в Берг-коллегию. Разведка недр всячески поощрялась.

В горном узаконении Петра I от 2 ноября 1700 г. говорится: «Великий государь указал для пополнения золота и серебра в своем великого государя Московском государстве, на Москве и в городах сыскивать золотых, и серебряных, и медных, и иных руд». За всякую утайку такой находки царь грозил жестоким наказанием.

«Горная привилегия», опубликованная 10 декабря 1719 г., сообщает, что «соизволяется всем и каждому дается воля, какова б чина и достоинства ни был, во всех местах, как на собственных, так и на чужих землях — искать, копать, плавить, варить и чистить всякие металлы».

Однако результаты стали ощутимо сказываться лишь в 30 — 40-х годах XVIII в. А пока Петру I пришлось предпринять целый ряд мер для привлечения в казну металлов, главным образом серебра и золота. Так, в 1720 г, когда было отчеканено серебряной монеты 70-й пробы на сумму 660 тыс. руб., было израсходовано 13 тыс. кг серебра. Общий итог чеканок серебряной монеты при Петре I составил 38, 4 млн. руб. Израсходовано на них было 750 тыс. кг серебра, а добыто в России за этот же период, как это будет видно ниже, на Нерчин-ских месторождениях лишь 2000 кг серебра. Таким образом, чеканка по-прежнему велась из привозного — «пришлого» серебра.

Перечеканка ефимков. Талеры-ефимки, являвшиеся сырьем для изготовления серебряных монет и изделий, поступали в Россию в виде пошлины за ввозившиеся в Московское государство товары. Вместе с товарами они поступали главным образом из немецких земель (любские, т. е. из г Любека, гамбургские и др.), из Голландии, Швеции (свейские), Польши, Австрии (цесарские) и других стран.

По свидетельству Н. К. Карамзи-на, ефимки привозились в Россию также и в виде товара до 80 тыс. штук, в одной партии, причем и пошлина с них взималась, как за товар.

Значение ефимков для Московской Руси охарактеризовано в наказе таможенным головам «О сборе таможенных пошлин в городе Архангельске», изданном в мае 1699 г., в котором говорится, что «ефимки на Москве идут в денежный передел, и от того великого государя казне прибыль, а купецким людям в торгах пополнение».

Как видно из этого документа, правительство Петра I прежде всего было озабочено обеспечением «де-нежного передела», так как ефимки составляли главную массу сырья, из которого чеканились серебряные мелкие копейки конца XVII в. и серебряные монеты новой монетной системы.

Как правило, монеты Петра I чеканились на круж-ках, вырубленных из серебряных листов Но нередко при чеканке рублевых монет вместо кружков использовались равные рублю по весу и размеру талеры.

На самых первых рублевых монетах (см. рис. 48) Петр I изображен в легких латах, из-под которых виден небольшой стоячий воротник одежды. И в дальнейшем его портрет на моне-тах хотя и менялся неоднократно, но нигде Петр I не изображался в отложном воротнике. В связи с этим чуть было не произвел «переворота» в иконографии Петра рублевик, где на Петре I под латами одежда с отлож — ным воротником. Но если повнимательней приглядеться к этому рублевику, то можно заметить еще одну инте-ресную деталь: на груди русского двуглавого орла име-ется маленький одноглавый «орлик», а справа и слева от него следы горизонтальной и наклонных прямых ли-ний. Легко сделать вывод, что эти детали являются остат-ками каких-то прежних изображений и, следовательно, этот экземпляр рубля был изготовлен путем перечеканки из равновеликого ему по массе талера.

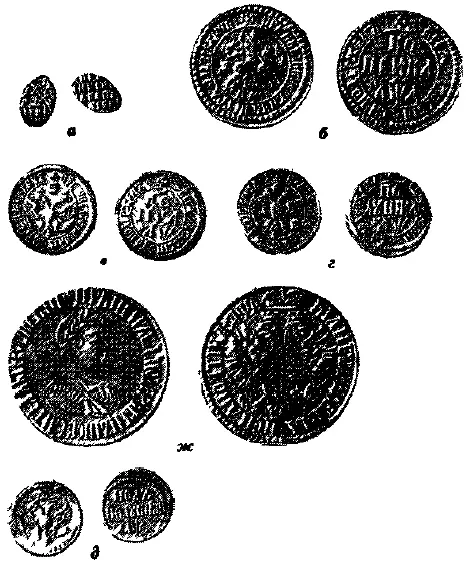

Рис. 84. Монеты Петра I:

а— серебряная копейка медные;

б— копейка;

в— денга (4/5 натур. вел.);

г— полушка полуполушка серебряные;

e— pубль;

ж— полтина;

з — полуполтина (3/4 натур. вел.);

и— гривенник (3/4 натур. Вел.);

л.— десять денег;

л— алтын.

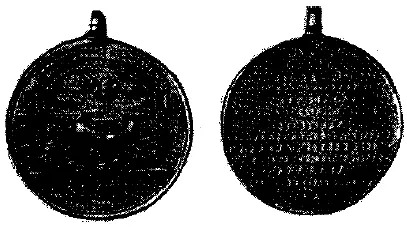

Рис. 85. Рубль Петра I, 1705 г. (а) (9 /10 натур, вел.) и талер епископа Пассауского 1620 г. (б) (9 /ю натур, вел.)

Но что это был за талер? Зная геральдику XVII в., нетрудно установить, что в центре сложного гербового щита, встречающегося на талерах графства Тироль, есть маленький одноглавый орел и вокруг него гербы других австрийских владений. А в коллекции, насчитывающей хотя бы десяток тирольских талеров XVII в., обязательно найдется подобный талеру 1620 г., когда Тиролем управлял австрийский эрцгерцог Леопольд, являвшийся одновременно епископом Пассауским и показанный на талере в соответствующей этому духовному сану одежде.

При перечеканке талера в рублевик (рис. 85) в связи с дефектом штемпеля отложной воротник епископа сохранился и удивительно точно попал на шею Петра I.

Рис. 86. Серебряная медаль в честь Ништадского мира, 1721 (9 /10 натур, вел.).

Серебро Забайкалья

Первым нумизматическим памятником, о котором доподлинно известно, что он изготовлен из отечественного серебра, была серебряная медаль в честь Ништадтского-мира от 1721 г. (рис. 86). На ней выбито, что сделана она «из серебра домашнего».

Государственная добыча отечественных руд серебр»а в России началась на Нерчинских рудниках Большой и Малый Култук; выплавлялось серебро на Нерчинском заводе в Забайкалье. Относительно истории открытия месторождений и организации добычи серебра приводятся разноречивые данные. Так, П. фон Винклер считает, что Нерчинские рудники были открыты около 1691 г., Н. Н. Свитальский сообщает, что рудники Большой и Малый Култук были открыты в 1704 г. и в том же году начал работать завод, Ф. Д. Бублейников сообщает, что месторождение на горе Култук открыл в 1701 г. Левандиан «в глубоких ущельях этого края». В «Очерках истории СССР» указывается, что добыча серебра в Нерчинске началась в 1705 г.

История открытия нерчинских серебряных руд и организация сереброплавильного завода изложена А. А. Кузиным. По его данным, нерчинская серебряная руда была открыта 29 июля 1678 г., в 1689 г. было решено построить на р. Аргунь серебряный рудоплавильный завод, основание которого относится к 1700 г., а пуск был осуществлен в 1707 г.

В. И. Ленин о Забайкалье. Подробная история открытия нерчинских серебряных руд и строительства завода показана в рукописи В. И. Геннина «Абрисы», которую следует считать достоверной, так как Геннин был современником событий, и рассказ ведет на основании «реляции»

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: