Александр Васильев - Время до крестовых походов до 1081 г.

- Название:Время до крестовых походов до 1081 г.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Васильев - Время до крестовых походов до 1081 г. краткое содержание

«История Византийской империи» А. А. Васильева относится к числу уникальных явлений в истории исторической мысли. Общих историй Византии, написанных одним исследователем, крайне мало. «История Византийской империи» А. А. Васильева – это прекрасный образец работы общего плана, где кратко, ясно, с большим количеством ссылок на основные источники и исследования дана характеристика всех периодов истории Византии. Внешнеполитическая история изложена А. А. Васильевым полностью. Проблемы внутренней истории рассмотрены неравномерно, хотя основные проблемы внутренней жизни каждого периода затронуты или упомянуты.

Время до крестовых походов до 1081 г. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Подводя итоги всему иконоборческому движению, [науч.ред.66]можно прийти к таким заключениям: иконоборческая партия черпала свои силы в придворной партии и армии, включая ее ведущих военачальников, некоторые из которых сделались императорами, как Лев III, Лев V и Михаил II. Иконоборческие настроения армии объясняются некоторыми исследователями тем фактом, что большая часть солдат была набрана среди восточных национальностей, по преимуществу армян, которые, как известно, были переселены в большом количестве в западные провинции, в основном во Фракию. Поэтому в своем большинстве войско было настроено иконоборчески по убеждению. Согласно одному исследователю, «на восточных солдат православный культ производил впечатление чуждой религии, и им казались законными всякие насилия против тех, кого они называли идолопоклонниками». [713]Что же касается придворной партии и высшего духовенства, то гражданские власти и часть епископов меняли, по большей части, свои взгляды не по убеждению, а из-за страха или честолюбия. Население Константинополя и большая часть духовенства были на стороне иконопочитания. Императоры-иконоборцы, талантливые вожди и администраторы, победители арабов и болгар, про некоторых из них даже можно сказать, что они были спасителями христианства [науч.ред.67]и зарождавшейся западной цивилизации, преследовали иконы не во имя политических целей и амбиций. Они действовали так во имя искреннего убеждения, что работают во благо церкви и христианства. Религиозные реформы этих императоров были в то время губительными для исполнения их мудрых политических решений. Борьба с иконопочитателями привела к большим внутренним неурядицам и ослабила политические силы империи. Борьба эта привела также к разрыву с западной церковью и к постепенному отдалению Италии от Византийской империи. Только политическими причинами можно объяснить политику императоров-иконоборцев по отношению к монахам и монастырям. Очень трудно составить детальное представление о теологической доктрине иконоборцев, так как практически вся литература, касающаяся иконоборческого учения, была уничтожена иконопочитателями. [науч.ред.68]Однако даже среди иконоборцев были как люди умеренные, так и крайне радикальных позиций. Изображение икон рассматривалось как потенциальный источник двух опасностей: возврата к язычеству или возврата к какой-либо из ересей, осужденных Вселенскими соборами. В связи со вторым периодом иконоборчества валено подчеркнуть, что если в течение VIII века императоры Исаврийской династии всегда поддерживались восточными провинциями Малой Азии, то в IX веке ситуация меняется.

Во время второго периода иконоборчества «интерес к иконоборческим идеям начал повсеместно ослабевать. Движение было идейно исчерпанным «. [714]

Партия иконопочитателей состояла из населения западных провинций, Италии и Греции, всех монахов и большей части клира, большей части жителей Константинополя, хотя иногда под влиянием обстоятельств они вынуждены были делать вид, что поддерживают иконоборчество, и, наконец, из населения различных других областей империи, таких как острова Эгейского моря и прибрежных провинций Малой Азии. Главной основой теологической доктрины иконопочитателей, развитой такими ее лидерами как Иоанн Дамаскин и Феодор Студит, было Священное Писание. Они рассматривали иконы не только как средство для просвещения народа. Они полагали также, что, благодаря сохранению святости и заслуг первообраза – Христа, Богородицы и святых – иконы обладают чудесной силой.

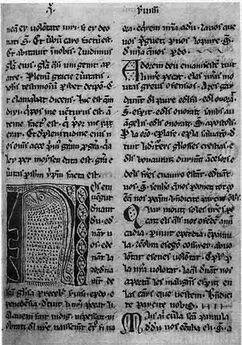

Иконоборческая эпоха оставила глубокий след в художественной жизни этого времени. Немало прекрасных памятников искусства, мозаик, фресок, статуй, миниатюр было разрушено во время борьбы по поводу икон. Богато украшенные стены храмов были либо покрыты штукатуркой, или новыми орнаментами. «Словом, – пишет Н. П. Кондаков, – в церковной жизни столицы наступило то протестантское запустение, которое рано или поздно должно было вытеснить всю художественную жизнь Византии. Масса образованных и богатых людей перебрались с семьями в Италию, множество монахов основали на громадном пространстве в Южной Италии, а также в Малой Азии и в Каппадокии пещерные обители и скиты, расписанные греческими иконописными мастерскими. Таким образом, греческое искусство и иконопись VIII–IX столетий приходится искать вне Византии, в Малой Азии или же в Южной и Средней Италии». [715]Однако, одновременно с разрушением художественных памятников с изображением Христа, Богородицы и святых, иконоборцы начали создавать новый тип искусства, обратившись к новым сюжетам. Они ввели орнаментику, стали изображать жанровые сцены, такие как изображение охоты, ипподрома, деревьев, птиц и животных. Некоторое количество прекрасных произведений искусства из слоновой кости, эмали и интересных миниатюр дошли до нас от времени иконоборческого движения. В целом художественные тенденции иконоборцев рассматриваются историками как возврат к классическим традициям Александрии и как очень существенная тенденция к реализму и изучению природы. [716]Одним из важных результатов иконоборческой эпохи является исчезновение в восточной церкви скульптурных изображений святых или сцен Священной Истории. Официально ни церковь, ни государство этого не запрещали, так что подобное исчезновение произошло само собой. В этом некоторые историки усматривают частичную победу иконоборцев над неумеренными иконопочитателями. [717]

Иконоборчество отразилось также на византийских монетах и печатях. Один совершенно новый тип монет и печатей развился под влиянием иконоборческих идей в VIII веке. Новые монеты и печати ограничивались иногда только легендами, без каких-либо изображений Христа, Богородицы или святых. Иногда использовался крест или монограмма в виде креста. В целом же на монетах изображали только крест и императорскую фамилию. Человеческие изображения едва ли лучше, чем изображения святых в предшествующие времена. Они совершенно условны. [718]Позже, когда иконопочитание было восстановлено, изображения Христа, Богородицы и святых опять появляются на монетах и печатях.

Иконоборчество отдалило от империи Италию и папство, что явилось одной из основных причин разделения церквей в девятом веке. Коронование Карла Великого папой в 800 году еще более отдалило папу от Византии. Окончательный разрыв произошел во второй половине IX века при Михаиле III, когда в Константинополе разыгралось известное дело Фотия и Игнатия.

Патриарх Игнатий, хорошо известный в свое время рвением в защиту иконопочитания, был низложен, после чего на патриарший престол был возведен светский человек, ученейший муж своего времени Фотий. В Византии тогда образовались две партии: одна за Фотия, другая за Игнатия, который не соглашался добровольно отказаться от патриаршества. Они постоянно анафематствовали друг друга, и их горячие споры заставили Михаила III созвать собор. Папа Николай I, который поддерживал Игнатия, также был приглашен, но послал вместо себя своих легатов. Последние, под влиянием подкупов и угроз, признали низложение Игнатия и избрание Фотия патриархом константинопольским. В противовес этому решению, папа Николай собрал собор в Риме, который предал анафеме Фотия и восстановил Игнатия. Михаил не обратил внимания на постановление римского собора и в резком письме к папе заявил, что константинопольская церковь не признает его притязаний на главенство во вселенской церкви. В это же время разыгралась история обращения болгарского царя Бориса в христианство, когда константинопольские и римские интересы также серьезно столкнулись. Созванный в год смерти Михаила (867) собор в Константинополе осудил и предал анафеме папу за его еретическое учение о прибавлении в символе веры filioque и за незаконное вмешательство в дела константинопольской церкви. Папа и патриарх в свою очередь предали друг друга анафеме. Таким образом произошло разделение церквей. В 867 году умер Михаил III, со смертью которого обстановка изменилась: новый император Василий I начал с того, что низложил Фотия и восстановил Игнатия. [719]

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: