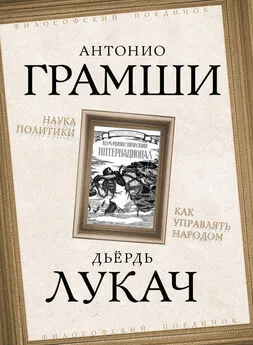

Антонио Грамши - Тюремные Тетради (избранное)

- Название:Тюремные Тетради (избранное)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Антонио Грамши - Тюремные Тетради (избранное) краткое содержание

Антонио Грамши – основатель и руководитель итальянской коммунистической партии (1923–1924), депутат парламента от ИКП (1924–1926). Арестован в 1926-м по статье 184 нововведенного фашистами Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (Единый Свод Законов по Общественной Безопасности).[1] Основной свой труд «Тюремные тетради» написал в период с 1926-го по 1937-й год. В августе 1931-го тяжело заболел. Длительные периоды находился в различных тюремных клиниках. Срок заключения Грамши истек 21-го апреля 1937-го, через шесть дней (утром 27-го апреля) он умер.

Заметки, носящие сборное название «Тюремных тетрадей», которые он сделал в тюрьме с 1926-го по 1937-й год, содержат потрясающее собрание знаний об организации общества, науке и искусстве. Цензура, которой подвергались заметки, заставила автора отказаться от стандартной терминологии марксистского классового анализа. Как ни парадоксально, но это сделало заметки более понятными широкой аудитории, в том числе и сейчас…

К.Л.М.

Тюремные Тетради (избранное) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

«Психологическую» позицию, составляющую сущность утверждения «видимости» надстроек, можно было бы сравнить с существовавшей в некоторые эпохи (тоже «материалистические» и «натуралистические»!) позицией по отношению к «женщине» и «любви». Некто встречал миловидную девушку, наделенную всеми теми физическими достоинствами, которые обычно создают впечатление «привлекательности». «Практичный» мужчина при этом оценивал строение ее «скелета», ширину «таза», стремился познакомиться с ее матерью и ее бабушкой, чтобы выяснить, какой процесс наследственной деформации может претерпеть нынешняя девушка с течением лет, чтобы иметь возможность предвидеть, какая «жена» будет у него через десять, двадцать, тридцать лет. Юноша, одержимый «сатанинской» страстью, приняв позу ультрареалистического пессимизма, посмотрел бы на девушку глазами Стеккетти: он счел бы, что «в действительности» она есть всего лишь тлетворный прах, представил бы себе ее уже мертвой и погребенной, со «смердящими и пустыми глазницами», и т. д. и т. п. Очевидно, такая психологическая позиция свойственна возрасту, наступающему сразу же после полового созревания, она связана с первым опытом, первыми размышлениями, первыми разочарованиями и т. д. Однако она преодолевается жизнью, и некая «определенная» женщина уже не будет более вызывать подобных мыслей.

В суждении о «видимости» надстроек есть нечто подобного же рода: «разочарование» псевдопессимизм и т. д., исчезающие сразу же после того, как «завоевывается» государство и возникают такие надстройки, которые находятся в соответствии с собственными интеллектуальными и нравственными устремлениями. И в самом деле, эти отклонения от философии практики в значительной мере связаны с существованием групп интеллигентов, «неприкаянных» в социальном отношении, разочарованных и т. п., потерявших опору, но готовых бросить якорь в какой-нибудь надежной гавани.

Утверждение, что необходимо «вновь поставить человека с головы на ноги». Исследуя влияние, оказанное на основателя философии практики гегельянством, необходимо помнить (учитывая в особенности в высшей степени присущий Марксу практико-критический характер), что Маркс включился в университетскую жизнь Германии вскоре после смерти Гегеля, когда еще было очень свежо воспоминание о том, как Гегель читал лекции, и о вызывавшихся этими лекциями жарких спорах со ссылками на недавние события реальной истории – спорах, в которых свойственная мысли Гегеля историческая конкретность должна была проявиться с гораздо большей очевидностью, чем в его систематических трудах. Некоторые положения философии практики, вероятно, следует считать особенно тесно связанными с этими образами живой речи: например, утверждение, что у Гегеля люди ходят на голове. Гегель использует это выражение применительно к французской революции, когда говорит, что в определенный момент казалось: мир ходит на голове (проверить точно, как у него сказано). Кроче задается вопросом (проверить, где и в какой форме), откуда Маркс заимствовал этот образ, как будто он не использовался Гегелем в его трудах. В этом образе столь мало «книжного», что он производит впечатление возникшего из беседы.

Антонио Лабриола в работе «На рубеже двух веков» пишет: «Именно этому „ретрограду“ Гегелю принадлежит высказывание о том, что эти люди (члены Конвента) первыми после Анаксагора попытались перевернуть понятие о мире, сделав опорой последнего разум» (изд. Даль Пане, с. 45).

Это утверждение, как в гегелевском употреблении, так и в употреблении философии практики, следует сравнить с параллелью между практико-юридической мыслью во Франции и спекулятивной мыслью в Германии, проведенной опять-таки Гегелем и нашедшей отражение в «Святом семействе» (в связи с этим необходимо посмотреть тетрадь «Введение в изучение философии», с. 59).

Взаимопереводимость научных языков. Заметки в данном разделе должны быть собраны под общей рубрикой, трактующей о взаимоотношениях различных школ спекулятивной философии с философией практики и о сведении их к элементу политики, который философия практики объясняет «политически». Сведение к «политике» всех спекулятивных философий как составной части историке-политической жизни; философия практики рассматривает познавательные отношения людей в их действительности как элемент политической «гегемонии».

II.НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ФИЛОСОФИИ ПРАКТИКИ

Постановка проблемы.

Создание новых Weltanschauungen, питающих и оплодотворяющих культуру определенной исторической эпохи и творчество, философски ориентированное в соответствии с уже существовавшими первоначально Weltanschauungen. Маркс – творец Weltanschauung; а какова в данном случае роль Иличи? Является ли она чисто зависимой и подчиненной? Объяснение заключается в самом марксизме – науке и действии. Переход от утопии к науке и от науки к действию (вспомним брошюру, принадлежащую Карлу Радеку). Создание руководящего класса (то есть государства) равноценно созданию Weltanschauung. Как следует понимать положение о том, что немецкий пролетариат есть наследник немецкой классической философии – не хотел ли этим Маркс указать на историческую миссию своей философии, сделавшейся теорией класса, который станет государством? Для Иличи это реально произошло на определенной территории. В другом месте я уже указывал на философское значение понятия и самого факта гегемонии, разработанной и осуществленной Иличи. Осуществленная гегемония означает реальную критику философии, ее реальную диалектику. Сравнить с тем, что пишет Грациадеи во введении к «Цене и сверхцене»: он рассматривает Маркса как одного из ряда великих ученых. Существенная ошибка: никто из этих других не создал оригинального и цельного мировоззрения. Маркс является интеллектуальным родоначальником исторической эпохи, которая, вероятно, продлится века – до тех пор, пока не исчезнет политическое общество и установится общество упорядоченное. Только тогда его мировоззрение будет превзойдено (концепция необходимости, [превзойденная] концепцией свободы). Проводить параллель между Марксом и Иличи с целью расставить их по ступенькам какой-то иерархической лестницы – нелепо и бесполезно; они выражают две фазы: наука и действие, которые являются однородными и разнородными в одно и то же время. Так, исторически было бы нелепо проводить параллель между Христом и св. Павлом: Христос – Weltanschauung, св. Павел – организация, действие, распространение Weltanschauung. Оба они необходимы в равной мере и исторически равновелики. Христианство в историческом плане могло бы называться христианством-павликанством, такое выражение было бы более точным (лишь вера в божественность Христа помешала тому, чтобы сложилось название в таком роде, но ведь и сама эта вера представляет лишь исторический, а не теоретический элемент).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: