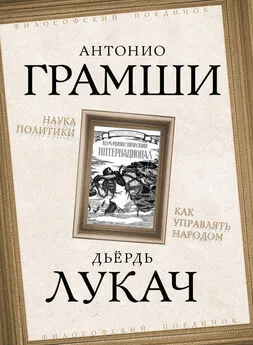

Антонио Грамши - Тюремные Тетради (избранное)

- Название:Тюремные Тетради (избранное)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Антонио Грамши - Тюремные Тетради (избранное) краткое содержание

Антонио Грамши – основатель и руководитель итальянской коммунистической партии (1923–1924), депутат парламента от ИКП (1924–1926). Арестован в 1926-м по статье 184 нововведенного фашистами Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (Единый Свод Законов по Общественной Безопасности).[1] Основной свой труд «Тюремные тетради» написал в период с 1926-го по 1937-й год. В августе 1931-го тяжело заболел. Длительные периоды находился в различных тюремных клиниках. Срок заключения Грамши истек 21-го апреля 1937-го, через шесть дней (утром 27-го апреля) он умер.

Заметки, носящие сборное название «Тюремных тетрадей», которые он сделал в тюрьме с 1926-го по 1937-й год, содержат потрясающее собрание знаний об организации общества, науке и искусстве. Цензура, которой подвергались заметки, заставила автора отказаться от стандартной терминологии марксистского классового анализа. Как ни парадоксально, но это сделало заметки более понятными широкой аудитории, в том числе и сейчас…

К.Л.М.

Тюремные Тетради (избранное) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Имманентность и философия практики. В «Очерке» отмечается, что в философии практики термины «имманентность» и «имманентное» конечно же употребляются, но «очевидно», что такое употребление всего лишь «метафорическое». Прекрасно. Но разве это объясняет, что «метафорически» означают имманентность и имманентное? Почему эти термины продолжали употреблять и почему их не заменили? Только лишь из страха перед изобретением новых слов? Обычно, когда новое мировоззрение приходит на смену предшествующему, прежний язык продолжает использоваться, но использоваться именно метафорически. Весь язык является непрерывным процессом метафор и история семантики представляет собой один из аспектов истории культуры: язык одновременно живое существо и музей останков жизни и ушедших цивилизаций. Когда я употребляю слово «беда», никто не может обвинить меня в астрологических верованиях, а когда я говорю «черт возьми», никто не думает, что я поклонник языческого божества, тем не менее эти выражения свидетельствуют о том, что современная цивилизация является развитием и язычества и астрологии. Термин «имманентность» в философии практики имеет свое точное значение, которое скрывается за метафорой, и это необходимо было определить и уточнить; действительно, такое определение превратилось бы собственно в «теорию». Философия практики продолжает философию «имманентности», но очищает ее от всякого метафизического аппарата и переносит ее на конкретную почву истории. Употребление метафорично только в том смысле, что старая имманентность преодолена, была преодолена, тем не менее она все же предполагается как звено в процессе мышления, из которого родилось новое. С другой стороны, является ли совершенно новой новая концепция имманентности? Думается, что у Джордано Бруно, например, есть много следов такой новой концепции; основатели философии практики были знакомы с работами Бруно. Они их знали, и следы работ Бруно видны в оставленных ими заметках на полях. Вместе с тем влияние Бруно не могло не сказаться на немецкой классической философии и т. д. Таковы многие проблемы истории философии, знать которые было бы небесполезно.

В некоторых местах «Очерка» утверждается, так, без всякого другого объяснения, что первые авторы философии практики употребляют термины «имманентность» и «имманентное» только в метафорическом смысле; можно подумать, что это утверждение исчерпывающе само по себе. Однако проблема отношений между языком и метафорами является далеко не простой. Язык, впрочем, всегда метафоричен. Если, наверное, нельзя с точностью утверждать, что всякая речь метафорична по сравнению с обозначаемым предметом или материальным и чувственным объектом (или абстрактным понятием), чтобы не слишком расширять понятие метафоры, то все же можно утверждать, что нынешний язык метафоричен по сравнению с тем значением и идеологическим содержанием, которое приобрели слова за предшествующие периоды цивилизации. Трактат по семантике, например, Мишеля Бреаля может представить исторически и критически реконструированный каталог семантических изменений определенных групп слов. Игнорирование этого факта, то есть отсутствие критической и исторической концепции лингвистического явления, приводит ко многим ошибкам как в области науки, так и в практической области: 1) Ошибка эстетического характера, которая сегодня все больше исправляется, но которая в прошлом представляла собой господствующую доктрину, заключается в том, что «красивыми» считаются одни выражения сами по себе в отличие от других, поскольку стали застывшими метафорами; риторы и грамматики тают от некоторых словечек, в которых открывают кто знает какие достоинства и абстрактную художественную сущность. Путают любую книжную «радость» филолога, который мучается ради результатов какого-то своего этимологического или семантического анализа, с истинно художественным удовлетворением: недавно имел место патологический казус с работой «Язык и поэзия» Джулио Бертони. 2) Практической ошибкой, имеющей многих последователей, является утопия неизменных и универсальных языков. 3) Произвольная, тенденция к злоупотреблению неологизмами, порожденная вопросом о «языке как причине ошибок», поставленным Парето и прагматистами. Парето, как и прагматисты, поскольку они уверовали в то, что создали новое мировоззрение или, по меньшей мере, обновили определенную науку (придав, таким образом, словам новое значение или по крайней мере новый оттенок, либо создав новые понятия), сталкиваются с тем, что традиционная лексика, особенно общеупотребительная, а также лексика образованного класса и даже лексика части специалистов, изучающих ту же науку, продолжает сохранять старое значение, несмотря на обновление содержания, и противодействуют этому. Парето разрабатывает свой «словарь», демонстрируя тем самым тенденцию к созданию своего «чистого» и «математического» языка. Прагматисты строят абстрактные теории о языке как причине ошибок (смотри книжку Дж. Преццолини). Но можно ли убрать из языка его метафорические и расширительные значения? Невозможно. Язык преобразуется с преобразованием всей цивилизации, путем приобщения новых классов к культуре, путем установления господства одного национального языка над другими и т. д., и как раз метафорически вбирает в себя слова предшествующих цивилизаций и культур. Сегодня никто не думает, что слово «dis-astro» связано с астрологией, и не считается ошибкой его употребление; точно так же атеист может говорить о «dis-grazia» без опасений, что его обвинят в том, что он является сторонником предопределения, и т. д. Новое «метафорическое» значение расширяется с распространением новой культуры, которая вместе с тем создает и абсолютно новые слова и заимствует их из других языков с определенным значением, то есть без расширительного ореола, который они имели в исходном языке. Так, возможно, многие впервые узнали, поняли и использовали термин «имманентность» только в новом «метафорическом» значении, которое ему было дано философией практики.

Вопросы наименования и содержания. Одной из характеристик интеллигенции как социально кристаллизовавшейся категории (то есть такой, которая рассматривает себя в качестве обладающей непрерывностью и преемственностью в историческом процессе, не зависящей от борьбы групп и не являющейся выражением диалектического процесса, в соответствии с которым каждая господствующая социальная группа выдвигает свою категорию интеллигенции) является как раз связь с предшествующей категорией интеллигенции, сохраняющаяся в идеологической сфере посредством неизменного перечня понятий. Каждый новый исторический организм (тип общества) создает новую надстройку, специализированных представителей и знаменосцев которой (интеллигенцию) следует считать тоже «новой» интеллигенцией, выросшей в новой ситуации и не являющейся преемницей предыдущей интеллектуальности. Если же «новая» интеллигенция считает себя прямой продолжательницей предыдущей интеллигенции, тогда она является вовсе не «новой», то есть не связанной с новой социальной группой, органически представляющей новую историческую ситуацию, а консервативным и окаменелым остатком исторически отмершей социальной группы (это равнозначно утверждению, что новая историческая ситуация не достигла еще степени развития, необходимой, чтобы можно было создать новые надстройки, а существует в насквозь прогнившей оболочке старой истории).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: