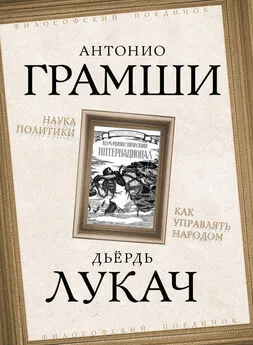

Антонио Грамши - Тюремные Тетради (избранное)

- Название:Тюремные Тетради (избранное)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Антонио Грамши - Тюремные Тетради (избранное) краткое содержание

Антонио Грамши – основатель и руководитель итальянской коммунистической партии (1923–1924), депутат парламента от ИКП (1924–1926). Арестован в 1926-м по статье 184 нововведенного фашистами Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (Единый Свод Законов по Общественной Безопасности).[1] Основной свой труд «Тюремные тетради» написал в период с 1926-го по 1937-й год. В августе 1931-го тяжело заболел. Длительные периоды находился в различных тюремных клиниках. Срок заключения Грамши истек 21-го апреля 1937-го, через шесть дней (утром 27-го апреля) он умер.

Заметки, носящие сборное название «Тюремных тетрадей», которые он сделал в тюрьме с 1926-го по 1937-й год, содержат потрясающее собрание знаний об организации общества, науке и искусстве. Цензура, которой подвергались заметки, заставила автора отказаться от стандартной терминологии марксистского классового анализа. Как ни парадоксально, но это сделало заметки более понятными широкой аудитории, в том числе и сейчас…

К.Л.М.

Тюремные Тетради (избранное) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

7. Определение понятия этико-политической истории. Отмечается, что этико-политическая история – это произвольно-механическая абсолютизация момента гегемонии, политического руководства, консенсуса в жизнедеятельности государства и гражданского общества. Подобный подход Кроче к историографической проблеме отражает его отношение к эстетической проблеме; этико-политический момент является в истории тем, чем [является] момент «формы» в искусстве; это – «лиричность» истории, «катарсис» истории. Но в истории дело обстоит не так просто, как в искусстве. В искусстве источник «лиричности» совершенно явственно локализуется в персонализированном мире культуры, в котором можно допустить отождествление содержания и формы и так называемую диалектику различий в единстве духа (речь идет лишь о переводе на язык истории спекулятивного языка, иными словами, об установлении, имеет ли этот спекулятивный язык конкретную прикладную ценность, превосходящую предыдущие прикладные ценности). Но в истории и в производстве истории «индивидуализированное» представление о государствах и нациях – это чистая метафора. «Различия», которые необходимо сделать в подобных представлениях, не выражаются и не могут быть выражены «умозрительно» без риска впасть в новую форму риторики и в новую разновидность «социологии», которая при всей своей умозрительности стала бы не менее абстрактной и механистической социологией; различия эти существуют как «вертикально»-групповые и как «горизонтальные» слои, иными словами, как сосуществование и рядоположенность различных цивилизаций и культур, скрепленных государственным принуждением и организованных с помощью культуры в «моральное сознание», противоречивое и в то же время «синкретичное». Здесь нам придется перейти к критике представления Кроче о политическом моменте как о моменте «страсти» (непостижимость постоянно и систематически действующей «страсти»), к его отрицанию «политических партий» (которые как раз и являются конкретным проявлением непостижимой устойчивости «страсти», доказательством внутреннего противоречия концепции «политика-страсть») и, следовательно, к необъяснимости существования регулярных войск и бюрократически организованного военного и гражданского аппарата и необходимости для Кроче и для его философии служить матрицей «актуализма» Джентиле. В самом деле, лишь в ультраспекулятивной философии, подобной «актуализму», эти противоречия и недостатки философии Кроче находят формально-словесное разрешение, но в то же время актуализм с большей очевидностью раскрывает недостаточную конкретность философии Кроче, подобно тому как «солипсизм» свидетельствует о внутренней слабости спекулятивно-субъективной концепции действительности. То, что этико-политическая история есть история момента гегемонии, явствует из целого ряда теоретических сочинений Кроче (и не только из собранных в книге «Этика и политика»); указанные сочинения следует подвергнуть конкретному разбору. В этих целях можно было бы рассмотреть в особенности некоторые заметки по поводу государства. В ряде мест Кроче, например, утверждал, что не всегда необходимо искать «государство» там, где на его наличие указывают официальные институты, потому что подчас оно может отождествляться с революционными партиями; это утверждение не так уж парадоксально, если задуматься над концепцией «государство-гегемония-моральное сознание», ибо действительно может случиться, что политическое и нравственное руководство страной при некоторых обстоятельствах осуществляется не законным правительством, а «общественной» организацией, и в частности революционной партией. Но не трудно показать, насколько произвольно обобщение, которое Кроче выводит из этого банального наблюдения.

Наиболее важная проблема, которую следует обсудить в этом разделе, следующая: исключает ли философия практики этико-политическую историю, не признавая, говоря иначе, реальность момента гегемонии и не придавая значения культурному и нравственному руководству, и действительно ли она считает «видимостью» надстроечные явления. Можно утверждать, что не только философия практики не исключает этико-политическую историю, но что новейшая фаза ее развития, напротив, состоит в утверждении существенного значения момента гегемонии в ее концепции государства и в «подчеркивании» важности культурного фактора, культурной деятельности, культурного фронта как необходимых наряду с чисто экономическими и чисто политическими факторами. Кроче глубоко неправ, отказываясь применять в критике философии практики методологические критерии, которые он применяет при изучении гораздо менее важных и значительных философских течений. Если бы он применил эти критерии, то смог бы обнаружить, что суждение, содержащееся в термине «видимость» в применении к надстройкам, есть не что иное, как суждение об их «историчности», нашедшее свое отражение в полемике с популярными догматическими утверждениями и, следовательно, с «метафорическим» языком, приспособленным к публике, для которой он предназначен. Философия практики сочтет, следовательно, неправильным и произвольным сведение истории к одной лишь этико-политической истории, но не исключит последнюю. Противоположность между крочеанством и философией практики следует искать, таким образом, в спекулятивном характере крочеанства.

Связь теорий Кроче относительно этико-политической истории или «религиозной» истории с историографическими теориями Фюстеля де Куланжа в том виде, как они изложены в книге «Античный город». Следует отметить, что «Античный город» опубликован издательством «Латерца» не так давно (возможно, в 1928 году), то есть через сорок лет после его написания (Фюс-тель де Куланж умер в 1889 году) и вскоре после того, как его перевод вышел в издательстве Валлекки. Надо полагать, что Кроче обратил внимание на эту французскую книгу в то время, когда он разрабатывал свои теории и подготавливал к печати свои труды. Примечательно, что в последних строках «Вклада в критику самого себя» (1915 год) Кроче заявляет о своем намерении написать «Историю Европы». Речь идет о размышлениях по поводу войны, которые заставили его сосредоточиться на проблемах историографии и политической науки.

Сближение двух терминов – «этика» и «политика» – для обозначения новейшей историографии Кроче вызвано потребностями, в рамках которых развивается историческая мысль Кроче: «этика» относится к деятельности гражданского общества, к гегемонии; «политика» – к государственно-правительственной инициативе и принуждению. Когда возникает противоречие между этикой и политикой, между требованиями свободы и требованиями силы, между гражданским обществом и государством-правительством, то наступает кризис, и Кроче приходит к выводу, что подлинное «государство», то есть направляющую силу исторического импульса, следует подчас искать не там, где она, казалось бы, должна находиться, не в государстве как юридическом понятии, но в «приватных», а также в так называемых революционных силах. Эта позиция Кроче весьма важна для того, чтобы вполне понять его концепцию истории и политики. Целесообразно конкретно проанализировать эти тезисы в книгах Кроче по истории, поскольку они входят в них как конкретные составные части.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: