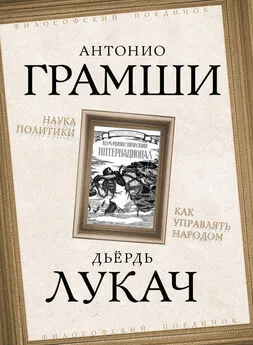

Антонио Грамши - Тюремные Тетради (избранное)

- Название:Тюремные Тетради (избранное)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Антонио Грамши - Тюремные Тетради (избранное) краткое содержание

Антонио Грамши – основатель и руководитель итальянской коммунистической партии (1923–1924), депутат парламента от ИКП (1924–1926). Арестован в 1926-м по статье 184 нововведенного фашистами Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (Единый Свод Законов по Общественной Безопасности).[1] Основной свой труд «Тюремные тетради» написал в период с 1926-го по 1937-й год. В августе 1931-го тяжело заболел. Длительные периоды находился в различных тюремных клиниках. Срок заключения Грамши истек 21-го апреля 1937-го, через шесть дней (утром 27-го апреля) он умер.

Заметки, носящие сборное название «Тюремных тетрадей», которые он сделал в тюрьме с 1926-го по 1937-й год, содержат потрясающее собрание знаний об организации общества, науке и искусстве. Цензура, которой подвергались заметки, заставила автора отказаться от стандартной терминологии марксистского классового анализа. Как ни парадоксально, но это сделало заметки более понятными широкой аудитории, в том числе и сейчас…

К.Л.М.

Тюремные Тетради (избранное) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Учитывая несомненное интеллектуальное влияние Эйнауди на широкий слой интеллигенции, стоит разыскать все заметки, в которых он касается философии практики. Кроме того, стоит вспомнить некролог о Пьеро Гобетти, опубликованный Эйнауди в «Баретти», из которого делается понятно, почему Эйнауди так остро реагирует на любое письменное выступление либералов, в котором признаются важность философии практики и ее влияние на развитие современной культуры. В этой связи уместно привести и отрывок о Гобетти из «Пьемонта» Джузеппе Прато.

Следует обратиться в связи с «Историей Европы» к очерку Арриго Каюми «С XIX века по сегодняшний день» («Культура», апрель – июнь 1932 года, с. 323–350). Каюми занимается Кроче особенно в одном параграфе из семи, составляющих очерк, но ссылки на Кроче (полезные) содержатся здесь и там и в остальных шести параграфах, которые отсылают к иным недавним публикациям историко-политического характера. Трудно вкратце резюмировать точку зрения Каюми в его критике и наблюдениях: он один из основных авторов журнала «Культура», которые представляют четко определенную группу интеллигентов в итальянской культурной жизни, достойных изучения на современном этапе национальной жизни. Они восходят к Де Лоллису, их учителю, и, следовательно, к определенным тенденциям французской культуры, более серьезной и критически содержательной, однако это мало что значит, потому что Де Лоллис не выработал критического метода, получившего развитие и обобщение. В действительности речь идет о форме «эрудиции», но не в более общем и традиционном смысле этого понятия. Эрудиции «гуманистической», которая развивает «хороший вкус» и утонченное «гурманство»; у сотрудников «Культуры» часто встречаются прилагательные «лакомый», «вкусный». Каюми среди редакторов «Культуры» наименее «университетский», не в том смысле, что он не придерживается университетской «формы» своих работ и исследований, а в том смысле, что его деятельность часто была связана с «практическими» и политическими делами, от активной журналистики до самых практичных действий (как руководство «Амброзиано», предоставленное ему финансистом Гуалино, конечно, не только из-за «меценатства»). О Каюми написано несколько памятных записок в других тетрадях. По поводу Риккардо Гуалино Каюми написал очень живую и колючую статью в «Культуре» за январь – март 1932 года («Признания сына века», с. 193–195, по поводу книги Гуалино «Фрагменты жизни»), подчеркивая именно тот факт, что Гуалино пользовался своим «меценатством» и делами культуры, чтобы лучше надувать итальянских вкладчиков. Но еще и кавалер Энрико Каюми (так Каюми подписывался, руководя «Амброзиано») собрал крохи гуалинского меценатства!

Можно предпринять сравнение идей и позиции, занятой Кроче, с потоком написанного Ж. Бенда по вопросу об интеллигенции (кроме книги Ж. Бенда «Предательство интеллектуалов», следует также рассмотреть статьи в «Нувель литтерер» и, вероятно, в других журналах). В действительности, вопреки впечатлению, согласие между Кроче и Бенда является лишь внешним или затрагивает лишь отдельные частные аспекты вопроса. У Кроче есть целостная теория, учение о государстве, о религии и о роли интеллигенции в государственной жизни, чего нет у Бенда, выглядящего преимущественно «журналистом». Нужно также сказать, что позиция интеллигенции во Франции и в Италии сильно отличается и по существу, и непосредственно; политико-идеологические заботы Кроче и Бенда неодинаковы также и поэтому. И тот и другой «либералы», но с очень разными национальными и культурными традициями.

Следует сравнить слова Кроче о модернизме в интервью о масонстве («Культура и нравственная жизнь», 2 изд.) с тем, что пишет А. Омодео в «Критике» от 20 июля 1932 года, рецензируя трехтомник Альфреда Луази («Мемуары на службе религиозной истории…»), например на с. 291: «Легкомысленных некатолических союзников Пия X в антиклерикальной республике (а в Италии – Кроче) Луази обвиняет в непонимании сути абсолютистского католицизма и опасности этой международной империи, подвластной папе; возлагает на них ответственность за вред (отмеченный в свое время Кине) от попустительства превращению столь большой части человечества в глупое стадо без мыслей и нравственной жизни, живущее лишь пассивным послушанием. В этих замечаниях, несомненно, есть большая доля истины».

Из «Италии леттерариа» от 20 марта 1932 года привожу несколько отрывков из статьи Роберто Форджеса-Даванцати об «Истории Европы» Кроче, опубликованной в «Трибуне» от 10 марта («История как действие и история как досада»): «Кроче, без сомнения, типичный человек, типичный именно той культурной, умничающей, энциклопедичной уродливостью, которая сопутствовала политическому либерализму и обанкротилась, потому что это противопоставление Поэзии, Вере, убежденному Действию, то есть активной жизни. Кроче статичен, обращен в прошлое, аналитичен, даже когда кажется, что он ищет синтеза. Его детская ненависть к воинственной спортивной молодежи есть также физическая ненависть ума, который не знает, как вступить в контакт с бесконечностью, с вечностью, которую открывает нам мир, когда мы живем в этом мире и когда имеем счастье жить в той части мира, которая называется Италией, где божественное проявляется более очевидно. Следовательно, нет ничего неожиданного в том, что этот ум, перейдя от эрудиции к философии, испытывал недостаток духа творчества и в его диалектическом разуме не блеснул никакой луч свежей, наивной или глубокой интуиции; перейдя от философии к литературной критике, признал, что не имеет достаточно собственной поэзии, необходимой для понимания Поэзии; и, наконец, войдя в политическую историю, показал и показывает, что не понимает истории своего времени и ставит себя вне и против Веры (…) главным образом против Веры, которую проповедует и охраняет та Церковь, которая имеет в Риме свой тысячелетний центр. Нет ничего неожиданного в том, что этот ум сегодня осужден на изоляцию от Искусства, от живой Родины, от католической Веры, от духа и от управления людьми своего времени и не способен убежденно и вдохновенно донести до цели тяжелое бремя своих знаний, откуда можно черпать, не веруя и не имея последователей».

Форджес-Даванцати, действительно, образец, образец интеллектуального фарса. Можно было бы так определить его характер: он «сверхчеловек», описанный романистом или драматургом-дураком, и в то же время он сам этот романист или драматург. Жизнь как произведение искусства, но произведение искусства дурака. Известно, что многие молодые люди хотят представлять гениев, но чтобы представлять гения, необходимо быть гением, и, действительно, большая часть этих представленных гениев – напыщенные глупцы: Форджес-Даванцати представляет самого себя и т. д.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: