Марина Клепоносова - История государства и права России. Авторский курс

- Название:История государства и права России. Авторский курс

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2022

- Город:Москва

- ISBN:978-5-04-162676-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Марина Клепоносова - История государства и права России. Авторский курс краткое содержание

В формате PDF A4 сохранен издательский дизайн.

История государства и права России. Авторский курс - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Гридь – княжеский дружинник

Головник – убийца

Головничество – выплата, полагающаяся родственникам убитого

Гривна – денежно-весовая единица: в XI в.1 гривна кун = 20 ногат = 25 кун = 50 резан; различают: гривну кун (ок. 51 г серебра) и гривну серебра (ок. 204 г серебра)

Детский ( отрок ) – младший дружинник

Задни́ца – наследство

Закуп – категория зависимого населения: отрабатывающий долг (купу) в хозяйстве кредитора

Кормчая книга (Номоканон) – сборник актов для управления церковью и церковного судопроизводства

Мечник – княжеский чиновник

Мытник – сборщик торговых пошлин

Наместник – представитель княжеской власти в городе с уездом

Обель – полный холоп

Поклажа – хранение

Поклепная вира – обвинение в убийстве без прямых улик

Продажа – штраф в пользу князя

Прожиток – часть имущества, переходящая вдове (до ее смерти или следующего замужества)

Посадские – городское население

Поток и разграбление – наказание по Русской Правде, назначавшееся убийцам в разбое, конокрадам и поджигателям: конфискация имущества и продажа в холопство

Рез – проценты по займу

Рота – присяга

Смерд – категория сельского населения в Древней Руси

Тать – вор

Татьба – кража

Тиун – управляющий княжеским или боярским вотчинным хозяйством

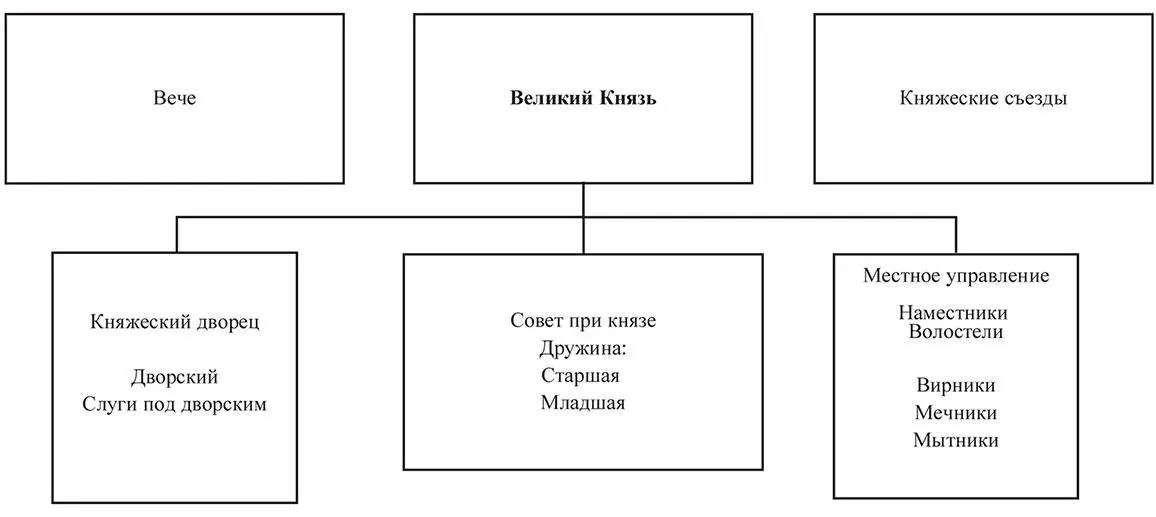

Древнерусское государство. Органы власти и управления

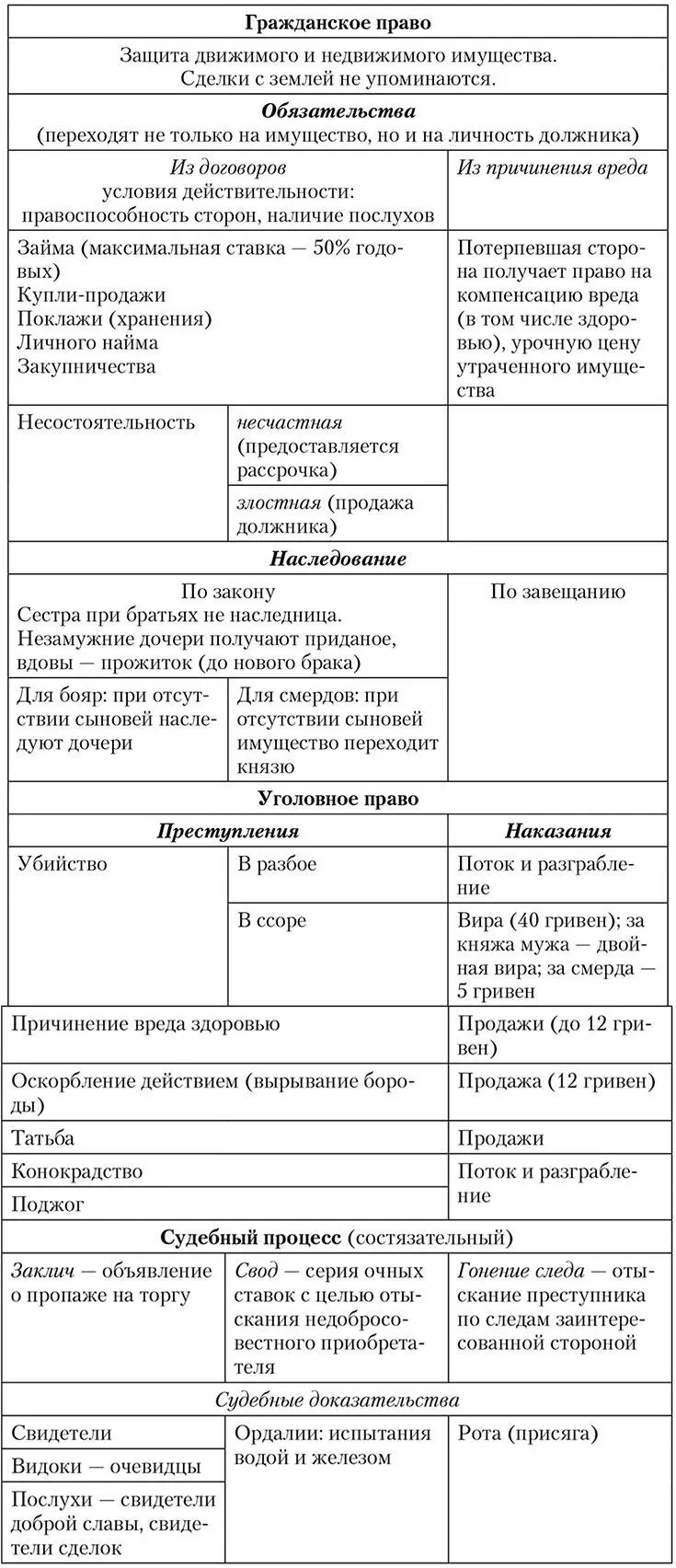

Основные черты права по Русской Правде

Раздел 2. Государство и право Руси в период политической раздробленности (XII–XIV вв.)

Политическая организация русских земель в удельный период представляет собой сочетание проявившихся в разной степени монархического, аристократического и демократического начал. Каждое крупное государственное образование имело особенности общественного уклада, политической системы и права.

2.1. Владимиро-Суздальская земля

Особенностью земли была этническая неоднородность населения, славяне постепенно продвигались в финно-угорские земли. Князья активно осваивали территории, защищая славян-колонистов от местного населения, и основывали города. Княжеский домен здесь был несравнимо бо́льшим, нежели в других русских землях, а оседание дружины на земле произошло позднее. Другой особенностью этой земли было отсутствие традиционных крупных торговых центров, как Новгород с мощным посадом и развитыми вечевыми традициями или Киев со сложившейся аристократией. Перенос столицы во Владимир – княжеский город – также способствовал укреплению власти князя.

Владимиро-Суздальская земля представляла собой типичный образец русского удельного княжества. Здесь князья разгромили суздальское боярство, а аристократия, вышедшая из дружины, не пыталась противопоставить свои интересы княжеским (как это было в Галицко-Волынской земле, например).

Расцвет княжества связан с деятельностью Андрея Боголюбского (1157–1174 гг.), который после взятия Киева перенес во Владимир стол Великого князя. В его княжение борьба аристократии с усилением княжеской власти обостряется, Андрей был убит в результате боярского заговора, однако попытка мятежного боярства возвести на престол своих ставленников успехом не увенчалась. Жители Владимира пригласили княжить братьев Андрея – Михаила и Всеволода. В период княжения Всеволода Большое Гнездо (1176–1212 гг.) политическое значение княжества заметно возрастает. Но уже в первой четверти XIII в. центробежные тенденции, ведущие к политическому распаду, становятся преобладающими. Самостоятельность удельных князей возрастает после монголо-татарского нашествия.

После смерти Александра Ярославича (1252–1263 гг.), чья тонкая политика позволяла сохранять единство, княжество распалось на уделы: Тверской, Московский, Ярославский, Белозерский, Ростовский и пр. Отношения удельных князей к Владимирскому, признаваемому «старейшим», основывались на системе сюзеренитета-вассалитета.

Общественный строй.Социальная структура земли в удельный период была в целом сходна с киевской, но имела и особенности: название боярин здесь присваивалось только высшему слою аристократии, а основная масса служилых называлась слуги вольные. Бояре и слуги вольные являлись вассалами князей, но их служба не зависела от местоположения их вотчин: они могли « отъезжать» от князя, не утрачивая своих земельных владений. Еще одну группу феодалов составляли дети боярские . Происхождение этой категории остается спорным вопросом: одни исследователи считают детей боярских потомками измельчавших боярских фамилий, другие связывают их возникновение с «отроками», «детскими» – младшими княжескими или боярскими дружинниками. В XII в. появляется еще один разряд княжеских людей – дворяне . Эта категория выросла из так называемых «слуг под дворским» , выполнявших различные поручения по управлению княжеским хозяйством. Со временем они стали привлекаться к несению военной службы и наделяться землей. Дворяне права отъезда не имели.

Православное духовенство, делившееся на черное – монашествующее и белое – приходское, имело привилегированное положение, не подлежало налогообложению.

Городское население – посадские – несли тягло – совокупность налогов в пользу князя.

Основную массу населения составляли крестьяне-общинники, называвшиеся в источниках христианами (затем крестьянами ), термин «смерд» к XIII в. вышел из употребления. Крестьяне платили землевладельцам ренту, процесс прикрепления к земле шел постепенно, в основе отношений землевладельца и крестьян лежал договор. Правовое положение холопов не изменилось и оставалось, видимо, в рамках норм Русской Правды. Посаженные на землю холопы в источниках именуются страдниками .

Политический строй.В период ордынского господства Владимирский стол считался первейшим между всеми, ярлык на Великое Владимирское княжение делал князя «старейшим». Здесь довольно долго сохранялось государственное устройство Киевской Руси. Во главе стоял великий князь, обладающий весьма значительной реальной властью, боярский совет был полностью от него зависим. Вечевые сходы не являлись самостоятельными органами, ибо крупные политические центры были «княжескими». Во Владимире вече использовалось князьями для разгрома старой аристократии. После монгольского завоевания вечевые традиции угасают. Для княжества была характерна дворцово-вотчинная система управления, напрямую связанная с дворцом во главе с дворским . Дальнейшее развитие получает система кормлений, сложившаяся в Киевской Руси. На местах власть принадлежала наместникам (город с округой) и волостелям (в волостях). Во Владимирской земле очевидна доминанта монархического элемента в политической системе.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: