Владимир Шиханов - Дорожно-транспортная преступность. Закономерности, причины, социальный контроль

- Название:Дорожно-транспортная преступность. Закономерности, причины, социальный контроль

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2012

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-94201-633-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Шиханов - Дорожно-транспортная преступность. Закономерности, причины, социальный контроль краткое содержание

Дорожно-транспортная преступность. Закономерности, причины, социальный контроль - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Не менее очевидным является тезис о том, что жёсткая позиция ГИБДД к нарушителям правил дорожного движения, а также ужесточение наказаний способны дисциплинировать водителей и пешеходов, а следовательно, повысить уровень безопасности на российских дорогах. И это происходит уже сейчас, ведь основные показатели дорожно-транспортной аварийности третий год сокращаются – как раз после ужесточения административного и уголовного законодательства. Однако проведённые нами исследования показывают, что в этом вопросе много неясного, а ужесточение законодательства и деятельность ГИБДД практически не влияют на дорожно-транспортную аварийность в России, а тем более на дорожно-транспортную преступность.

Нет чёткого научного объяснения и такому феномену, как взаимное неуважение участников дорожного движения, безразличие, низкая культура вождения в России. Эти обстоятельства также считаются основными причинами высокой аварийности. Категории «расхлябанность», «разболтанность», «хамство», «беспечность», «преступная самоуверенность», «несобранность» и т. п., используемые для объяснения процессов детерминации дорожно-транспортной аварийности, а также для описания особенностей личности преступников-аварийщиков, являются, скорее, аллегориями и не могут быть раскрыты с позиций строгой науки вне оценочных суждений. Кроме того, остаются недостаточно ясными вопросы – почему на российских дорогах сложилась такая культура транспортного процесса и каков механизм образования упомянутых качеств личности у конкретного индивида?

Например, в России вряд ли найдётся совершеннолетний индивид, который в своей жизни ни разу не нарушил правил дорожного движения в качестве пешехода, пассажира или водителя. Тогда получается, что у подавляющего большинства людей, проживающих в России, имеются черты дорожно-транспортного преступника, и мы представляем опасность друг для друга? И почему так распространено у нас правонарушающее поведение в сфере дорожного движения? Можно ли с этим что-то сделать, и способны ли исправить ситуацию Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс?

Факт устойчивых временных колебаний дорожно-транспортной аварийности и преступности (по временам года, по времени суток) неоднократно обнаруживался исследователями, а характер такого распределения аварий является очень устойчивым. Но чем это вызвано, если принято видеть в каждом дорожно-транспортном происшествии злую свободную волю, социально безответственное поведение отдельных индивидов с признаками криминогенной деформации личности? Почему эта автономная воля проявляет себя в обществе столь закономерно в количественном выражении и по времени – как по заданному алгоритму? Маловероятно, что преступники-аварийщики между собой каким-то образом договариваются о сложении усилий, о времени нарушения правил дорожного движения и т. п.

Эти и другие вопросы определили наше стремление взглянуть на дорожно-транспортную преступность с других позиций, стараясь избегать предзаданных оценок и стереотипных представлений в объяснении выявленных фактов.

Стратегия исследования выстроена нами таким образом, чтобы сначала описать социальное явление – саму дорожно-транспортную аварийность и ту её часть, которая по признакам подходит под понятие дорожно-транспортной преступности. Следующий этап исследования направлен на осмысление правовой политики государства и имеющихся правовых средств, с тем чтобы соотнести их с результатами первого этапа. Это представляется нам необходимым для определения эффективности правовой политики, уяснения роли охранительных отраслей права (преимущественно уголовного) в противодействии дорожно-транспортной преступности и обеспечении безопасности дорожного движения, а также для выявления тех недостатков, которые снижают эффективность социального контроля в этой сфере.

Результаты исследований позволяют не только ответить на большинство обозначенных вопросов, но и сформулировать предложения по совершенствованию уголовного закона, оптимизации модели правовой политики государства, а также предложить мероприятия, дополняющие систему специальной криминологической и индивидуальной профилактики дорожно-транспортной преступности.

Мы рады дискуссии, поскольку конструктивная критика является двигателем научного знания, а интересы безопасности дорожного движения стоят выше любых исследовательских амбиций. Все замечания и предложения, связанные с результатами проведённого исследования, можно направлять по адресам:

А. Ю. Кравцов – a.kravcoff@gmail.com

А. И. Сирохин – Anton.irk@mail.ru

Р. В. Скоморохов – SkomorohovRV@yandex.ru

В. Н. Шиханов – ShikhanovVN@rambler.ru

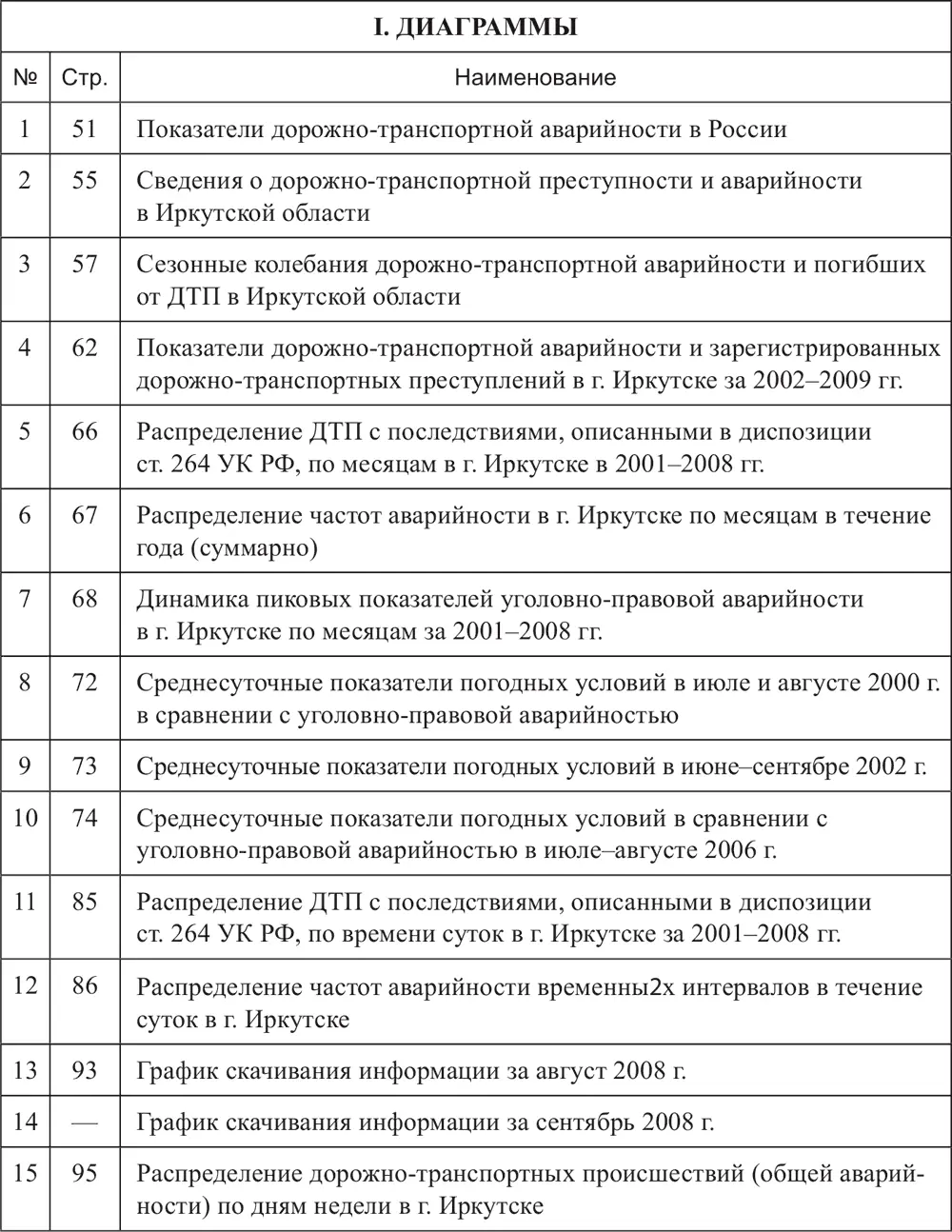

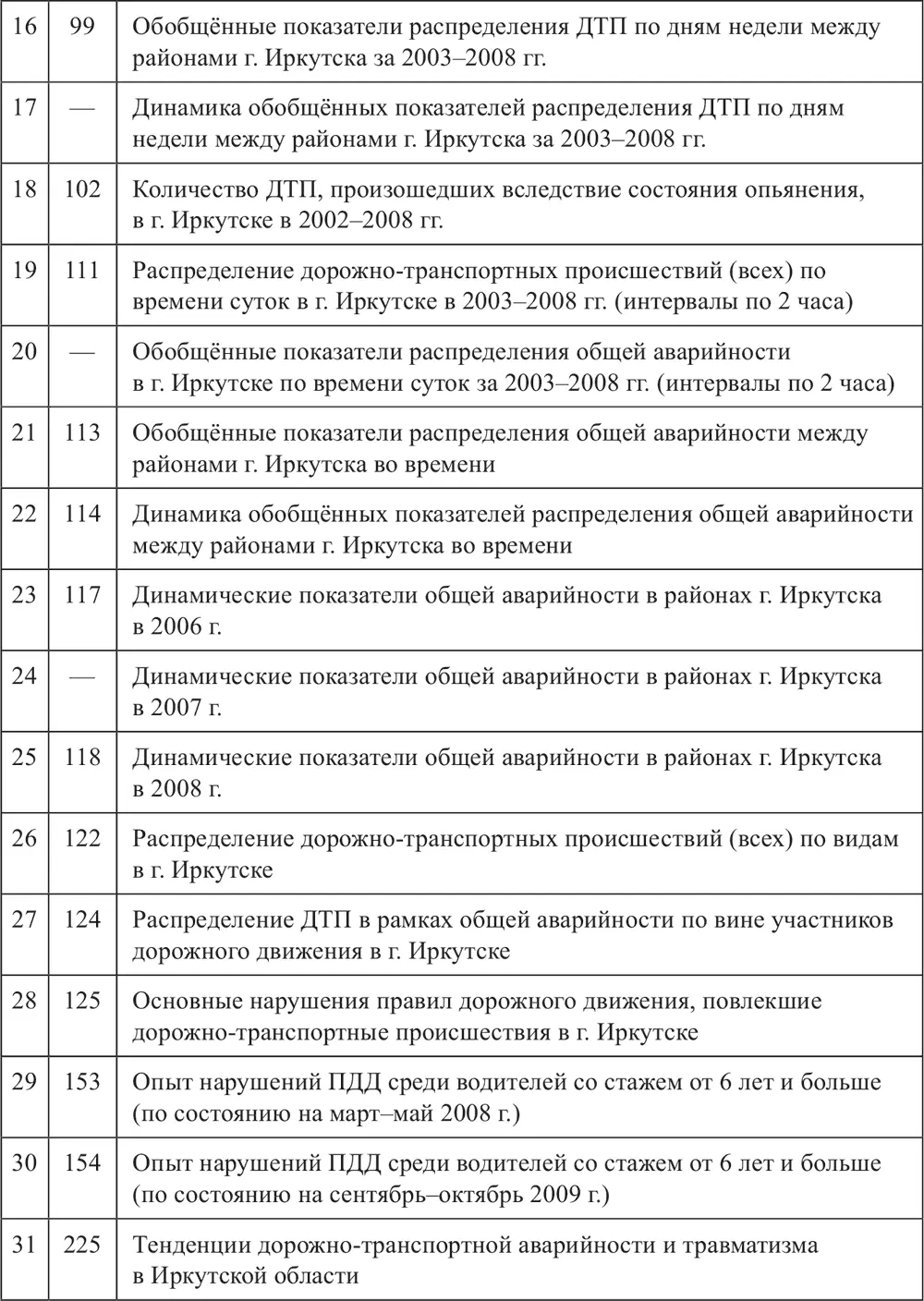

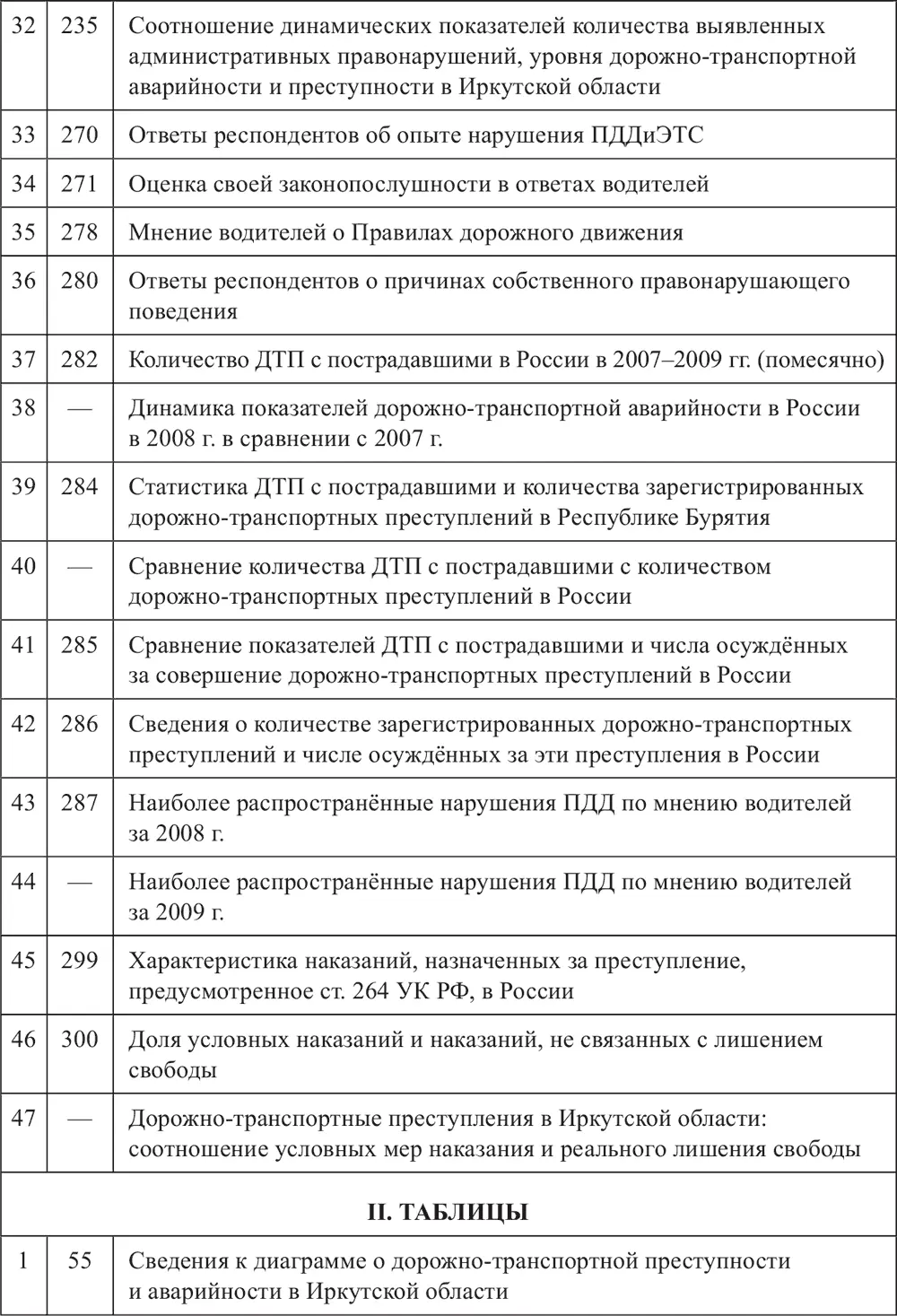

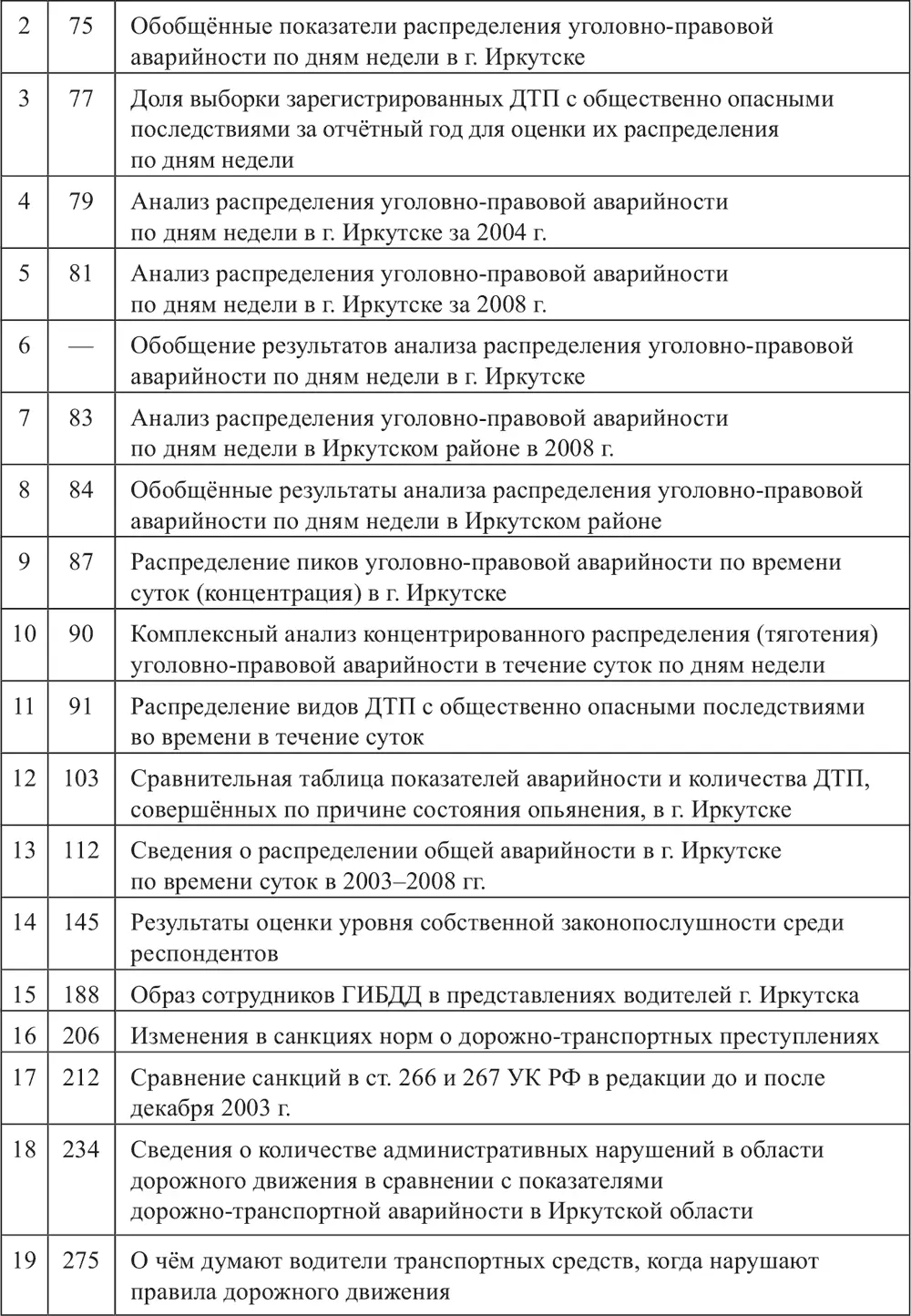

Перечень диаграмм, таблиц и схем

Глава 1

Дорожно-транспортная преступность в свете системного подхода

1.1. Исходные теоретико-методологические положения проведённого исследования

Проблематике дорожного движения и эксплуатации транспорта в России напрямую или косвенно посвящено множество работ юридического профиля: как по криминологии, так и по уголовному административному и гражданскому праву [8]. Анализ этих работ, а также действующих нормативных актов в сфере обеспечения безопасности дорожного движения позволяет обнаружить расхождения в терминах, обозначающих те или иные явления, процессы и объекты.

Расхождения эти в большинстве случаев не являются принципиальными, а вызваны различными методологическими подходами, мировоззренческими позициями авторов, а также обусловлены спецификой цели и предмета исследования в каждом случае.

Например, правоохранительные органы в своих официальных отчётах об уровне безопасности дорожного движения опираются на статистическую отчётность о дорожно-транспортной аварийности [9]. Совершенно закономерно этими же сведениями пользуются многие исследователи.

С другой стороны, информация о дорожно-транспортной аварийности отражает явление более широкое, нежели дорожно-транспортная преступность, поскольку учитывает все дорожно-транспортные происшествия, в результате которых погибли или пострадали люди (даже если оказалось достаточно амбулаторного лечения). Кроме того, органы ГИБДД при учёте дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими включают туда и случаи невиновного причинения вреда, а вопрос о виновности (пешеходов, водителей и пр.) решается иначе, нежели это требуется для решения вопросов о наличии или отсутствии состава правонарушения, – определяется тот, кто причинил вред человеку (по существу, причастность).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: