Г. Рудаков - Правоведение. Учебник для вузов

- Название:Правоведение. Учебник для вузов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2018

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-4461-0635-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Г. Рудаков - Правоведение. Учебник для вузов краткое содержание

Правоведение. Учебник для вузов - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

• Сбор налогов с населения , направляемых на содержание органов государственного управления, развитие национальной и региональной экономики, поддержку социальной сферы (здравоохранение, образование, социальное обеспечение и т. д.).

Функции государства– это основные направления его деятельности. Сущностью государства является упорядочение общественных отношений с помощью присущих публичной власти специфических форм и методов .

Публичное упорядочение общественных отношений имеет два аспекта, таких как установление определенных правил, имеющих общий характер, и охрана этих правил от нарушения кем бы то ни было. Соответственно функции государства можно разделить на два типа: регулятивные и охранительные .

В зависимости от сферы применения выделяются также внутренние и внешние функции. Внутренние функции определяют внутреннее развитие общества; внешние функции – направления деятельности в отношениях с другими государствами.

Конкретное содержание функций государства определяется его формой и политическим режимом. В наибольшей степени функции государства проявляются в политической, экономической и социальной сферах. Соответственно выделяют политическую, экономическую и социальную функции государства.

Политическая функция государства заключается в обеспечении государственной и общественной безопасности (в том числе и от внешних посягательств), регулировании политических процессов в обществе, закреплении и охране прав и свобод граждан, поддержании социального согласия, разрешении социальных конфликтов и т. д.

Экономическая функция государства призвана обеспечить нормальное функционирование и развитие экономики, в том числе посредством охраны существующих форм собственности, установления нормативов налоговых отчислений, организации внешнеэкономических связей и т. д.

Социальная функция государства направлена на осуществление мер по удовлетворению социальных потребностей людей, поддержание необходимых условий труда и быта, оказание государственной помощи лицам, которые по независящим от них причинам не могут самостоятельно обеспечить себе средства для достойного существования, и т. д.

Формы, в которых осуществляются функции государства, могут быть правовыми и неправовыми (организационными).

К числу правовых форм осуществления функций государства относятся:

• правотворчество – разработка и принятие законов и иных нормативных актов;

• правоприменение – государственно-властная деятельность специально уполномоченных органов власти по реализации норм права;

• правоохрана – деятельность, направленная на осуществление правового контроля и реализацию правовой ответственности.

К неправовым формам осуществления функций государства относятся:

• экономические – государственные дотации, кредитование, субсидии и т. п.;

• политические – согласование позиций различных политических сил, международные переговоры и пр.;

• идеологические – призывы политических лидеров к населению, агитация через средства массовой информации и т. п.;

• организационные мероприятия – планирование, социальное программирование, контроль и др.

1.2.2. Формы государства

Форма государства– это совокупность внешних признаков государства, показывающих порядок образования и организации высших органов государственной власти, территориальное устройство государства, а также приемы и методы осуществления власти .

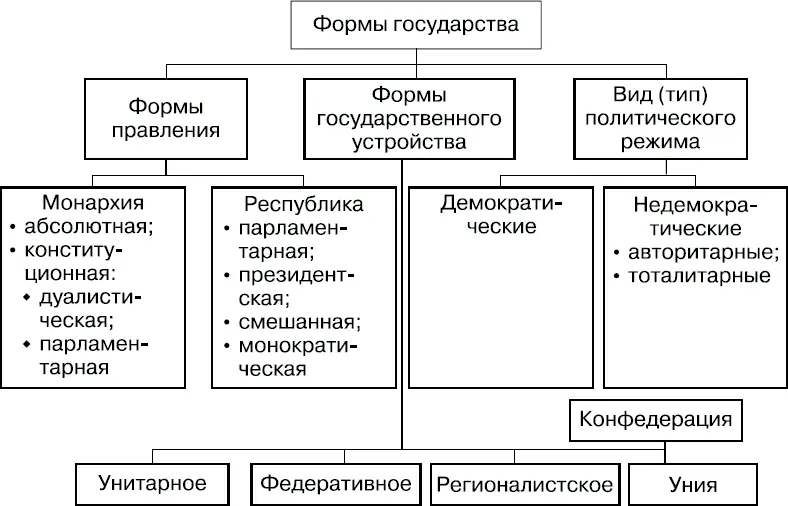

Форма государства выражается через форму правления, форму государственного устройства и вид политического режима (рис. 1.1).

Рис. 1.1.Формы государства

Форма правления– это организация верховной государственной власти и порядок ее образования .

Выделяют две основные формы правления – монархию и республику , которые различают, в первую очередь, по способу замещения поста главы государства.

• Монархия(в переводе с греческого – «единовластие») – это такая форма правления, при которой верховная власть принадлежит одному лицу (монарху), получающему власть в порядке престолонаследия . В некоторых странах (в основном в арабских государствах Аравийского полуострова) предусмотрена возможность выбора монарха, но избирается он из представителей одной семьи или весьма ограниченного круга семей, принадлежащих к определенному роду, то есть наследственный принцип замещения должности главы государства сохраняется, хотя и в модифицированном виде.

В зависимости от объема властных полномочий, находящихся у монарха, монархии бывают абсолютные и конституционные (ограниченные) .

Абсолютная монархия характеризуется сосредоточением всей полноты законодательной, исполнительной и судебной власти в руках монарха и отсутствием юридических ограничений его полномочий (например, Саудовская Аравия, Катар, Оман). Несмотря на дарование ( октроирование ) монархами некоторых абсолютных монархий конституций (например, Конституция Катара 1974 г.), такие конституции не ограничивают реально власть главы государства.

Для конституционной (ограниченной) монархии характерно ограничение полномочий монарха и распределение государственно-властных полномочий между несколькими центральными органами.

По степени ограничения конституционные монархии подразделяются на дуалистические и парламентарные .

В дуалистических монархиях помимо монарха существует парламент, который издает законы и утверждает бюджет. В отдельных дуалистических монархиях существует даже институт парламентской ответственности правительства. Монарх сохраняет за собой право назначать и смещать правительство, обладает правом абсолютного или отлагательного вето в отношении решений парламента, выполняет представительские и ряд внешнеполитических функций и т. д. В настоящее время дуалистические монархии существуют в Марокко, Иордании и некоторых других странах.

В парламентарных монархиях реальная власть монарха весьма невелика. В некоторых странах (в Японии по Конституции 1947 г., в Швеции – после 1974 г.) функции монарха сведены практически к символическому представительству традиционного единства государства. В других странах (Великобритании, Бельгии, Нидерландах, Испании и пр.) за монархом номинально сохраняются определенные полномочия, но монарх либо пользуется ими только в результате инициативы правительства или какого-либо другого органа, либо вообще ими не пользуется, и эти полномочия носят резервный («спящий») характер на случай политического кризиса. Правительство в парламентарных монархиях формируется партиями, получившими, как правило, большинство мест в парламенте, и несет политическую ответственность перед парламентом. Практически все акты, издаваемые монархом в области государственного управления, вступают в силу только после контрассигнации (подписи) их премьер-министром, что означает ответственность последнего за принятие этого акта. Право налагать вето на законодательные акты, принятые парламентом (в тех странах, где оно формально имеется у монарха), на практике обычно не используется.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: