Станислав Махов - Безопасность личности: основы, принципы, методы

- Название:Безопасность личности: основы, принципы, методы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «МАБИВ»50b47336-5b4f-11e4-af45-002590591ed2

- Год:2013

- Город:Орел

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Станислав Махов - Безопасность личности: основы, принципы, методы краткое содержание

Данная работа посвящена проблеме формирования стратегии личной безопасности студентов юридических специальностей и разработке методики ее преподавания. Разработана модель формирования стратегии личной безопасности через освоение активной самообороны «ГРОМ».

В учебный процесс внедрена личностно-деятельностная образовательная технология формирования стратегии личной безопасности студентов. Исходя из учета индивидуально-психологических особенностей студентов юридических специальностей, разработана и апробирована комплексная методика определения уровня готовности будущего юриста к обеспечению личной безопасности во взаимодействии с агрессивной средой.

Предлагаемые подходы могут быть использованы в профессионально-прикладной физической подготовке студентов юридических специальностей на этапе вузовской подготовки, учебных центрах МВД и ВС РФ по прикладной и боевой подготовке, учебно-методическом комплексе спортивных федераций по единоборствам.

Безопасность личности: основы, принципы, методы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

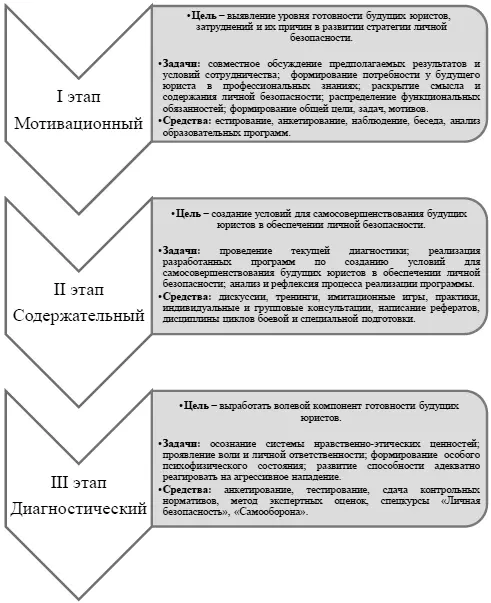

Второй (содержательный) этапформирования стратегии личной безопасности будущих юристов имеет целью создание условий для самосовершенствования будущих юристов в обеспечении личной безопасности. При этом решается комплекс следующих задач, которые мы разделили на целеполагающие (раскрытие смысла и содержания предстоящей работы для педагога; выработка общего языка; определение роли, статуса и общей профессиональной позиции педагога относительно будущих юристов; распределение между ними функциональных обязанностей, формирование общей цели, задач, мотивов, смыслов сотрудничества), проектировочные (разработка проекта образовательной программы на основании ориентировочной диагностики наличного уровня готовности; ознакомление с проектом программы других участников образовательного процесса) и практические – практическая реализация образовательной программы.

Рис. 6. Реализация модели формирования стратегии личной безопасности

Таким образом, предполагается решение следующих задач: 1) проведение текущей диагностики; 2) реализация разработанных программ по созданию условий для самосовершенствования будущих юристов в обеспечении личной безопасности; 3) анализ и рефлексия процесса реализации программы. при затруднениях проводится текущая диагностика для определения причин и их устранения. Показателями завершенности этого этапа являются способность выдвигать и обосновывать на теоретико-прогностическом уровне собственный подход к решению конкретной задачи безопасности; умение рефлексировать и оценивать социальные перспективы конкретной стратегии и тактики своей профессиональной деятельности. Приоритетными на этом этапе становятся когнитивный и организационный компоненты боевой подготовки. Средствами решения поставленных задач являются дискуссии, тренинги, имитационные и организационно-деятельностные игры, наставничество, социальные практики, индивидуальные и групповые консультации, с помощью которых будущий юрист приобретает опыт самопознания, самопонимания, написание рефератов, сочинений, дисциплины циклов боевой подготовки.

На третьем (диагностическом) этапеформирования стратегии личной безопасности будущих юристов функциональную нагрузку несет его эмоционально-волевой и физический компоненты. Цель этого этапа – выработать волевой компонент боевой подготовки будущих юристов. Задачи этого этапа заключаются в выработке натренированности и развитии осознанной нравственной рефлексии, чувственного переживания и восприятия, которые детерминированы результатом проявления личной ответственности в решении задач личной безопасности. Проводятся итоговая диагностика, совместный анализ результатов, рефлексия. Средствами достижения планируемых результатов являются анкетирование, тестирование, сдача контрольных нормативов, спецкурсы «Личная безопасность», «Самооборона».

Реализация модели формирования стратегии личной безопасности будущих юристов проходила на основе выделенных принципов. В педагогике не сложилось единого определения принципов воспитания: в научно-педагогической литературе, в том числе в учебных пособиях, можно найти самые разнообразные по содержанию и формулировке руководящие указания, именуемые принципами [81]. Между тем принципом, с точки зрения педагогики, можно считать только тот вывод, который основан на выявленной, подтвержденной и объясненной закономерности или зависимости.

Нами были выявлены закономерности подготовки будущих юристов и вытекающие из них принципы.

1. Зависимость результатов готовности будущих юристов от степени их активности (принцип активизации самообучения будущих юристов в овладении активной самообороной).

2. Зависимость эффективности подготовки будущих юристов от морально-психологического климата в коллективе, системы сложившихся в нем отношений и характера общения (принцип создания благоприятных условий подготовки, который предусматривает развитие интереса к активной самообороне, педагогического сотрудничества, культа профессионализма, культа учебы, создание организационно-методических условий).

3. Зависимость потребности в комплексном обновлении содержания учебных дисциплин по личной безопасности от недостаточной способности отдельной части преподавателей к проектированию такого содержания (принцип комплексности).

4. Зависимость будущего юриста от необходимости уважения и самоценности личности (принцип доверия, открытости).

Технология формирования стратегии личной безопасности будущего юриста посредством активной самообороны «ГРОМ», как эффективной технологии выживания, определяется действием выделенных нами требований: адекватности реагирования, индивидуальной адаптивности, атакующего поражения, психической саморегуляции [107–118].

Нахождение студента в экстремальной ситуации с точки зрения обеспечения собственной безопасности в наибольшей мере подчиняется требованию адекватности. Требование адекватности реагирования основано на способности обеспечения личной безопасности, соответствуя с действиями противника с максимальным поражением его боеспособности и минимальным ущербом для себя. В реальном уличном столкновении можно выжить самыми различными способами. Главное в любых ситуациях не терять присутствие духа, если надо, отступить, а когда потребуется – вступить в схватку. Лишь тот, кто способен принимать правильные (адекватные) решения в экстремальной ситуации, может научиться безопасному существованию. Поэтому, истинным ключом к выживанию является адекватность реагирования.

Требование индивидуальной адаптивности реализуется через способы применения техники в соответствии с возможностями конкретного студента. Лучше всего что-либо знать и делать может только тот, для кого эти знания и действия являются внутренней, естественной природой, а не тот, кто заучил или освоил что-то не благодаря, а вопреки своей природе. То, что в жизни хорошо и естественно для одного, совсем не обязательно подходит другому и, тем более, всем. Главное заключается в самом студенте, а не в системе, что позволяет каждому студенту создать собственный и неповторимый стиль самообороны.

Требование атакующего поражения детерминируется неспособностью человека адекватно реагировать на неожиданную атаку в пределах дистанции поражения. Ключом к выполнению результативной атаки является дистанция поражения, которая ограничена пределами досягаемости вытянутых рук и ног человека в зависимости от возраста, уровня его развития и психофизического состояния. В противном случае, контроль зоны пространства за границами вытянутых рук или ног требует участия всего тела, которое должно вытянуться в направлении атакуемой цели. Это движение в несколько раз продолжительнее, чем быстрота удара рукой или ногой, и поэтому противник успеет среагировать на атаку и нейтрализовать ее. Другими словами, скорость удара намного превышает скорость реакции студента на проводимую против него атаку. Следовательно, неожиданная атака на опережение в переделах дистанции поражения, становится неотразимой.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: