Станислав Махов - Безопасность личности: основы, принципы, методы

- Название:Безопасность личности: основы, принципы, методы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «МАБИВ»50b47336-5b4f-11e4-af45-002590591ed2

- Год:2013

- Город:Орел

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Станислав Махов - Безопасность личности: основы, принципы, методы краткое содержание

Данная работа посвящена проблеме формирования стратегии личной безопасности студентов юридических специальностей и разработке методики ее преподавания. Разработана модель формирования стратегии личной безопасности через освоение активной самообороны «ГРОМ».

В учебный процесс внедрена личностно-деятельностная образовательная технология формирования стратегии личной безопасности студентов. Исходя из учета индивидуально-психологических особенностей студентов юридических специальностей, разработана и апробирована комплексная методика определения уровня готовности будущего юриста к обеспечению личной безопасности во взаимодействии с агрессивной средой.

Предлагаемые подходы могут быть использованы в профессионально-прикладной физической подготовке студентов юридических специальностей на этапе вузовской подготовки, учебных центрах МВД и ВС РФ по прикладной и боевой подготовке, учебно-методическом комплексе спортивных федераций по единоборствам.

Безопасность личности: основы, принципы, методы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Под факторами безопасности мы понимаем комплекс причин субъективного и объективного характера, обуславливающих безопасность студента в экстремальных условиях. К этим факторам относятся: настоящая готовность к встрече с опасностью, оценка ситуации, психическое состояние, физическая подготовка, владение активной самообороной, особое боевое мышление. От степени воздействия и влияния факторов безопасности на опасность зависят время и сложность выхода из экстремальной ситуации. Все предвидеть и подготовить человека ко всем прогнозируемым опасностям абсолютно нереально. Необходимо выработать стратегию личной безопасности, обеспечивающую управление действиями студента в экстремальной ситуации.

Личная безопасность обеспечивается эффективными технологиями по самообороне. Определим, что же представляет собой самооборона. Вот как в словаре русского языка дает определение С.И. Ожегов:

«Оборонять, защищать, отбивать нападение, отражать, отстаивать.

Самооборона – оборона самого себя собственными силами и средствами». В том же контексте, в новом толково-словообразовательном словаре русского языка высказывается Т.Ф. Ефремова: «Самооборона, 1. Самозащита, защита себя собственными силами и средствами; 2. Совокупность средств, необходимых для отпора врагу; 3. Действие, совершаемое без посторонней помощи» [129].

Если раньше в качестве самообороны предлагалось изучение спортивных или каких-либо экзотических видов единоборств, то в настоящее время становится понятно, что эти направления себя не оправдывают в качестве самообороны. Спортивные единоборства явно не соответствуют тем задачам, которые стоят перед человеком, подвергшимся нападению. Агрессор всегда превосходящая сила, их может быть несколько, чего не бывает на спортивной площадке. Вероятно применение оружия. Нападение может случиться когда угодно и где угодно.

Спорт – это особая организация бытия очевидная в рекордах и формальных достижениях. Есть результат – есть достижение. В любом спортивном бою нет, и не может быть «дыхания смерти», ощущения подлинной угрозы для своей жизни. Спортсмены-единоборцы доказывают судьям, зрителям и конечно, друг другу свою волю, силу, мастерство, но их спор между собой не является суровой необходимостью реального столкновения с настоящим врагом. Реальность столкновения определяется не внешними обстоятельствами, а внутренней установкой участников схватки, целью, с которой они вступают в бой. Внешние условия легко заметить и оценить, они поддаются учету и классификации, внутренняя же установка остается незаметной. Этим и отличается любое спортивное единоборство от самообороны, то есть жесткой психологической установкой на подавление боеспособности противника. [20, 27, 28, 86].

Один из основных минусов соревнований – это предсказуемость, а реальная схватка непредсказуема. Для того чтобы реагировать адекватно на такие изменения обстановки, психика и техника человека должна быть предельно гибкой и адаптированной под любую ситуацию, что так не хватает современным спортсменам.

Искусство самообороны состоит в том, чтобы выжить в любой ситуации и любой ценой. Учитывая непредсказуемость схватки, нужно не соревноваться с нападающим, а активно подавлять его волю и боеспособность, используя гибкую программу действий. Все это свидетельствует о несостоятельности спортивных единоборств в применении самообороны от преступных посягательств. Самооборона – это не национальный вид боевого искусства и она не принадлежит конкретному народу, государству. Автор самообороны – реальная жизнь.

Современные требования к специалистам в юриспруденции ставят перед необходимостью дальнейшего совершенствования подготовки будущих специалистов к профессиональной деятельности, решение которой в немалой степени зависит от раскрытия сущности профессиональной деятельности будущего юриста.

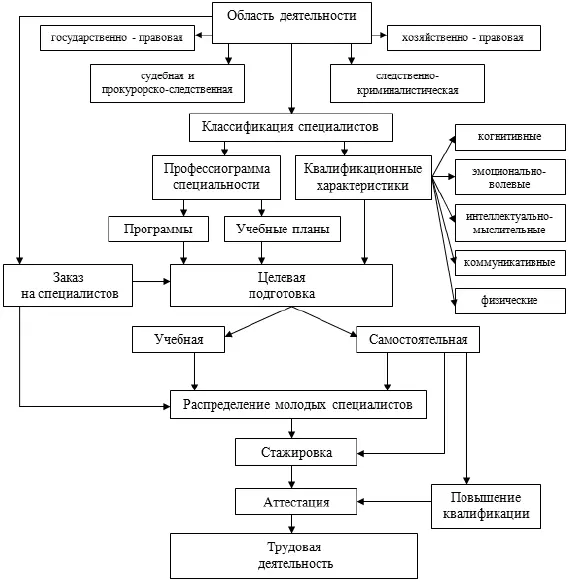

Чтобы глубже понять сущность юридической профессии, необходимо произвести психологический анализ ее общей структуры, т. е. построить профессиограмму (модель) (рис. 1) данного вида деятельности, а также дать анализ тех психологических качеств, которые являются профессионально важными свойствами личности юриста. Большой вклад в разработку профессиограмм юридических профессий внесли ученые России В.Л. Васильев, М.И. Еникеев, Ю.В. Чуфаровский. Профессиограмма юриста отражает основные и общие для всех видов профессиональной юридической деятельности структурные компоненты, являющиеся основой для осуществления профессиональной подготовки студентов в вузе [130, 176].

Юристу в его работе приходится охватывать буквально все стороны жизни общества, деятельности человека – и хозяйство, и семью, и личные бытовые отношения, и воспитание, и многое другое. Очень часто юристу приходится затрагивать личностные человеческие взаимоотношения, вторгаться в конфликтные ситуации, в человеческие страсти.

Частое рассмотрение конфликтных ситуаций, разнообразных антиобщественных поступков, всех тех сложных жизненных случаев, с которыми сталкивается юрист, повышает в нем чувство ответственности, требовательность к себе, как личности. На деятельность юристов могут оказывать влияние и люди, попадающие в поле зрения юридических органов. Юристам, нередко, приходится встречаться с людьми, страдающими моральными и нравственными изъянами, зараженными антиобщественными взглядами, с преступниками.

Деятельность юриста связана с разрешением конфликтов и споров. Это может сопровождаться относительной опасностью, дефицитом информации и времени для принятия ответственных решений, возможным изменением обстановки, непредсказуемостью действий спорящих сторон и другими стресс-факторам [176].

Рис. 1. Схема формирования профессиограммы юриста

Анализ профессиограммы юридических профессий позволяет сделать ряд заключений:

– независимо от юридических специализаций профессия будущего юриста напрямую связана с разрешением различных конфликтов и споров (гражданских, криминальных, административных и др.), что требует хорошей умственной, психологической и физической подготовки, а также активного применения знаний, умений и навыков в профессиональной деятельности.

– профессиональная деятельность будущего юриста может быть связана с повышенным риском взаимодействия с агрессивной социальной средой;

– преступники могут оказывать давление и воздействовать на юриста для решения проблемы в свою пользу, начиная от запугивания, подкупа, шантажа и заканчивая физической расправой;

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: