А. Пищелко - Реадаптация и ресоциализация

- Название:Реадаптация и ресоциализация

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Когито-Центр»881f530e-013a-102c-99a2-0288a49f2f10

- Год:2003

- Город:Москва

- ISBN:5-9292-0117-X

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

А. Пищелко - Реадаптация и ресоциализация краткое содержание

Реадаптация и ресоциализация являются двумя факторами изменения поведения человека в направлении большей социальной адаптации. Эти изменения в течение всей жизни происходят в конкретном правовом поле. Положение человека в правовом поле является третьей внешней детерминантой его измененного поведения. Социальная адаптация не существует вне правового поля и определяется им в первую очередь. Именно поэтому процессы реадаптации и ресоциализации являются областью прежде всего юридической психологии, во всяком случае с той точки зрения на ее предмет, который и предлагается в этой книге.

Реадаптация и ресоциализация - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

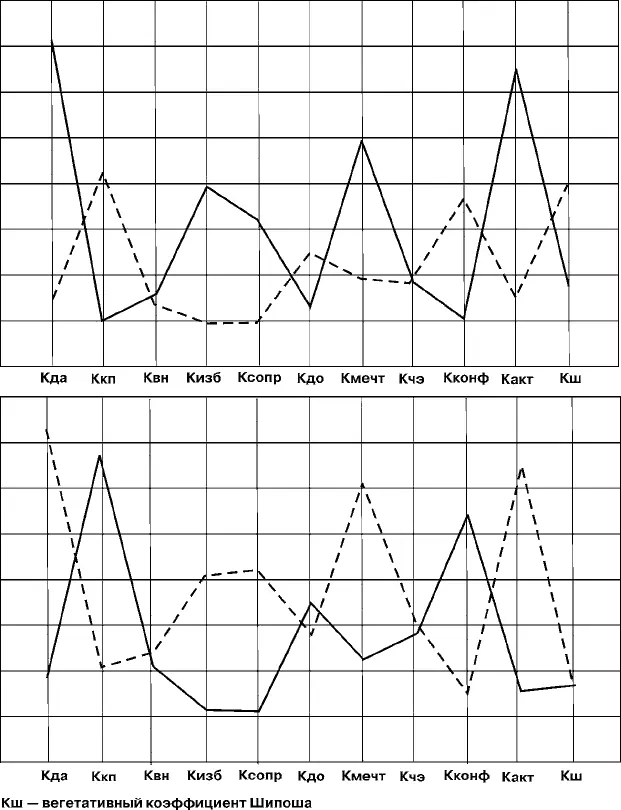

Рис. 1. Типичные спектры значений психодинамических коэффициентов в результате кластерного анализа. По группе осужденных (вверху) и сотрудников ИК (внизу). Числовые значения статистик приведены в таблице 1.

В группе осужденных, находящихся в колонии, в «проблемный» кластер (на рис. 1 – сплошная линия) входят в основном лица с психологическими проблемами адаптации в зоне (характерно также понижение вегетативного коэффициента Шипоша (см. 4)). В этом кластере также объединены в целом более тяжелые, связанные с насилиемпреступления. Это наблюдение побудило нас отдельно обследовать группу осужденных по тяжелым статьям по более широкому спектру методов. Результаты подсчета первичных статистик представлены в таблице 3.

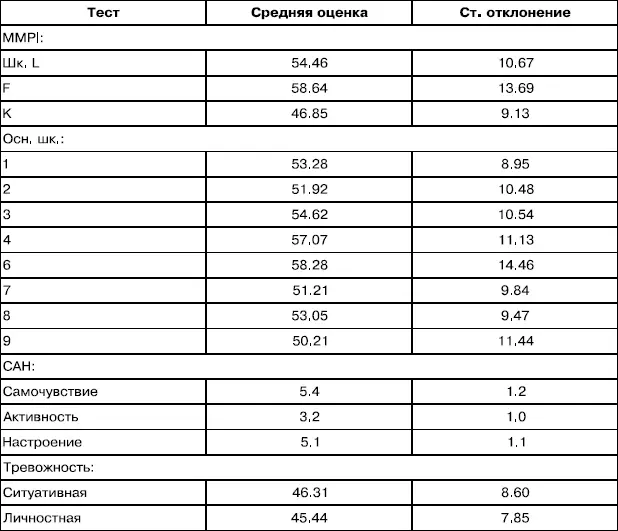

Таблица 3. Средние значения и стандартные отклонения показателей тестов ММРI, САН, тревожность

Проведение факторного анализа данных обследования в целом подтверждает гипотезу о глубинных изменениях в психике осужденных за тяжелые преступления. Первым фактором в структуре личности становится фактор «подачи себя» или «маски». В этот фактор с высокими весами входят коэффициент чувственно-эстетического отношения к действительности (0.725), самочувствия (-0.863), настроения (-0.859), с более низкими весами личностные свойства – ситуативная тревожность (0.539), первая (0.538), вторая (0.588), третья (0.637) шкалы ММРI, а также шкала коррекции (0.541). Факторы неспецифической (Кда – 0.779, Кмечт – 0.839, вегетативный коэффициент Шипоша – 0.733) и специфической реакции на экстремальность (Ккп – 0.857, Кизб – 0.749, Ксопр – 0.860, Кконф – 0.754, Квн – 0.490) не содержат, как и следовало предполагать, личностных свойств. Всего выделено пять факторов. Два оставшихся объединяют с разными весами не вошедшие в уже описанную структуру шкалы ММРI. Тот факт, что на первое место по объему объясняемой дисперсии выходит третий фактор «маски», очевидно, означает особую роль этого фактора в структуре личности данной группы осужденных. У лиц, совершивших нетяжелые преступления, на первое место обычно выходит фактор неспецифической реакции на экстремальность. В то время как у сотрудников ИК первым фактором выступает специфическая реакция на экстремальность. Этот последний случай, видимо, и следует считать нормой, что достаточно просто объяснимо. Так, если у сотрудников реакция на экстремальность в первую очередь связана с повышением волевого напряжения, обеспечением конструктивности поведения, что обусловлено повышенной ответственностью несения службы, то у осужденных в среднем ведущую роль играет адаптация (дезадаптация), мечтательность (самооценка). У осужденных по тяжелым статьям ответственность за содеянное приобретает искаженную форму, а именно требует «маски», скрывающей истинное лицо преступника. Таким людям необходимо прежде всего как-то себя подать, скрыть реально преследующий их голос совести. Этим же, видимо, объясняется и существенное снижение показателя активности в тесте САН. Такие люди просто боятся делать что-либо, как-то себя проявлять, так как боятся неприятия со стороны окружающих, несмотря даже на тюремные «понятия». Это подтверждается и характером рисунков в тесте «несуществующее животное». Изображения в большинстве случаев располагаются в небольшой части листа, чаще в углу, изобилуют различными средствами самозащиты, как то: зубы, когти, острые бивни и т. п. Для более детальной проверки того положения, что груз ответственности за содеянное выражается у совершивших тяжкие преступления в большей невротизации, тревожности, снижении активности (а затем, как будет показано ниже, и самочувствия, и настроения), был проведен кластерный анализ данных. Мы предположили, что распределение испытуемых на кластеры выделит более тяжкие и более легкие статьи, а следовательно можно будет проследить и динамику психологических изменений личности. В целом это предположение подтвердилось.

Анализ психодинамических коэффициентов показал, что в целом по всей группе осужденных наблюдается обычная картина кластеризации испытуемых, которые распались (на уже описанном выше фоне) на две группы. Одна объединяет лиц с высокой дезадаптивностью, низкой конструктивностью поведения, высокой напряженностью, высокой мечтательностью и низкой активностью (1 кластер). Другая группа объединяет лиц с противоположными качествами (2 кластер).

При этом первый кластер характеризовался также и такими признаками, как высокие оценки по шкалам ипохондрии, депрессии и истерии, а также повышенной тревожностью. Именно в эту группу вошли лица, совершившие более тяжелые преступления с элементами особой жестокости. Второй кластер объединил людей, для которых при совершении преступления была характерна так называемая инструментальная агрессия, т. е. необходимая для завершения грабежа. Здесь профиль ММРI сглажен. Наблюдается существенное повышение настроения и самочувствия. Итак, проведенное исследование позволяет предложить единую трехфакторную психодинамическую структуру переживания ответственности в УЖД, обусловленных применением специальных норм права. Вид ответственности, характер переживаний, проистекающие действия и поступки обусловлены уже личностно своеобразным соотношением выделенных факторов, реальной психодинамикой их взаимодействия в процессе регуляции поведения. Предложенная трехфакторная модель поведения в ЭУЖД может рассматриваться как обобщенная модель поведения для широкого класса поведенческих реакций на экстремальность.

Часть 3. Десоциализация и ресоциализация

Глава 1. Личность в конфликте

В последнее время для многих исследователей стало ясно, что без анализа понятия установки невозможно решение многих вопросов социальной, в частности юридической психологии. Это обусловлено тем, что в социуме человек действует как целостная система, поэтому невозможно на основе отдельных абстрагированных психических процессов изучить и охарактеризовать взаимоотношения. Для этой цели наиболее подходящим по сравнению с другими оказалось это явление.

По мнению Г. Оллпорта, который с наибольшей полнотой и систематичностью исследовал историю установки в социологии и психологии, нетрудно объяснить популярность данного понятия, так как оно свободно от тех противоречий, которые существуют в вопросе понимания влияния врожденных и приобретенных факторов. Вследствие плодотворного и разностороннего использования установки в исследованиях, данное понятие стало основой социальной психологии, которую «часто определяют как науку об установках человека» (15, стр. 6).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: