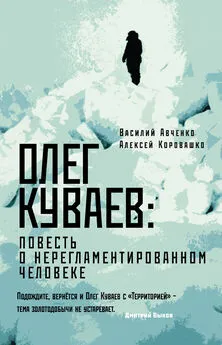

Алексей Коровашко - Олег Куваев [повесть о нерегламентированном человеке] [litres]

- Название:Олег Куваев [повесть о нерегламентированном человеке] [litres]

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент АСТ

- Год:2020

- ISBN:978-5-17-119911-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Алексей Коровашко - Олег Куваев [повесть о нерегламентированном человеке] [litres] краткое содержание

Олег Куваев [повесть о нерегламентированном человеке] [litres] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В-третьих, и это самое главное и интересное, в сочетании с другими сюжетными звеньями «Гернеугина» миф о происхождении красных камней на мысе Нутепельмен отсылает нас к важнейшей составляющей всего куваевского творчества – регулярно воспроизводимой алхимической символике. Действительно, ничто не мешает отождествить идейную структуру «Гернеугина» с погоней за духом Меркурием, персонифицирующим тайную субстанцию превращения чего-то наличного, доступного во что-то чаемое, желанное (низменного – в предельно возвышенное, грубо материального – в утончённо духовное, лунного серебра – в солнечное золото и т. д.).

Выявление алхимических подтекстов «Гернеугина» лучше всего начать с апелляции к трактату итальянского мистика Чезаре делла Ривьера «Магический мир героев», опубликованного в 1605 году и переизданного Юлиусом Эволой уже в XX веке. В нём есть пассаж, который отчётливо проецируется на изложенную выше легенду о киновари. «Поскольку кровь является средоточием жизненных духов, – пишет делла Ривьера, – она содержит в себе духовную жизнь всего. Об этой крови говорит Орфей в Лапидариях, где утверждается, что кровь Сатурна, пролившись на землю, загустела и превратилась в камень: в этих словах содержится полностью вся природная магия, как теоретическая, так и практическая… Рассуждая, мы можем каббалистически прочесть, что магическая кровь обеспечивает нам здоровье жизненных духов, поскольку содержит в себе упомянутую квинтэссенцию… Эту кровь называют Молоком Девы, под Девой подразумевая Луну».

Как подметил Карл Густав Юнг, алхимики, говоря о Меркурии, определённо имели в виду ртуть, но ртуть особого рода: «эссенцию, влагу или принцип, кроющиеся за химическим элементом „ртуть“ или где-то внутри него, – именно то непостижимое, завораживающее, раздражающее и ускользающее нечто, которое притягивает к себе бессознательную проекцию». Если Меркурий, подчёркивает Юнг, освобождается из своего земного заточения, то становится «сверхличной самостью», венчающей процесс человеческой индивидуации.

При желании можно даже подыскать параллели к сюжетной архитектонике «Гернеугина» в иллюстративном ряду некоторых алхимических трактатов. Вот как Юнг описывает один из входящих в этот ряд рисунков: «На переднем плане, перед горой, на которой высится храм адептов, стоит человек с завязанными глазами, позади него другой человек преследует лису, которая исчезает в норе, прорытой в склоне горы. „Животное-помощник“ показывает путь к храму. Лиса или заяц – это „ускользающий“ Меркурий в роли вожатого». Нет надобности затрачивать какие-либо усилия, чтобы сопоставить человека с завязанными глазами с живущим патриархально-растительной жизнью Гернеугином, преследователя скрывающейся лисы – с одним из геологов, ищущих киноварь, саму лису – с воплотившимся в киноварь Меркурием. И хотя в системе алхимических символов лиса напрямую не соотнесена с ртутью, куваевский текст даёт нам пищу для её «приманивания». В аутентичных сочинениях добытчиков «философского камня», к примеру, лиса часто символизирует временно затвердевшую красную серу, что позволяет поставить её в пару к нутепельменовской киновари. Поиски ртути, оборачивающиеся лишением Гернеугина покоя и тишины, также описываются в куваевском рассказе как охота за хитроумным животным: «Потеряли люди ртуть. Ехали в тундру, думали, много её будет, а нашли мало, где спряталась – неизвестно. <���…> Через неделю за перевал на север поедут, там искать будут. <���…> Думают, может, не уйдёт от них ртуть, может, поймают». Видя, как молодой светловолосый парень, поразивший его способностью работать в самый лютый холод, продолжает стучать ломом о землю, Гернеугин думает: «Зря стучит этот парень, на пустом месте думает капкан ставить, беглянку ртуть ловить». Но при этом сам Гернеугин намерен и дальше продолжать добычу своего собственного зверя – не алхимического, а земного, профанного. «Очень большая тундра, пусть эти беспокойные люди воду ищут, а он будет нерпу стрелять, песца, рыжую лисицу ловить».

Таким образом, можно сказать, используя юнгианскую терминологию, что рассказ «Гернеугин, не любящий шума» сводится к встрече с запертым в недра земли духом Меркурием и изображает «духовное приключение, выпавшее на долю слепого, непробудившегося человека». Добавим, что в дальнейшем Куваев будет уделять повышенное внимание приключениям уже пробудившихся людей, таких, допустим, как Илья Чинков по кличке Будда («будда» в переводе с санскрита означает «пробудившийся», «просветлённый»).

Возникает закономерный вопрос: является ли сближение образной системы раннего куваевского текста с алхимической символикой и существующей традицией её интерпретации чем-то большим, чем литературоведческая «игра в бисер», построенная, как одноимённое развлечение в знаменитом романе Германа Гессе, на установлении связей между, казалось бы, автономными предметами из разных сфер бытия?

Отвечая на него, проще всего было бы сослаться на то, что каждая ипостась Меркурия укоренена в коллективном бессознательном и поэтому может быть обнаружена не только на территории алхимического Великого Делания, но и там, где проходят партии чукотских геологов, получивших в своё время профессиональное химическое и геодезическое образование. Но такое объяснение неизбежно соседствовало бы с той двусмысленной лёгкостью, которая позволяет применять, скажем, теорию Фрейда к чему угодно, опознавая фаллическую символику даже в простом карандаше или шариковой ручке. По-настоящему убедительные аргументы должны располагаться за пределами того «круга», который очерчивают металлопланетные алхимические символы и соответствующие им элементы периодической системы Менделеева. Иными словами, необходимо свидетельство, фиксирующее реальный, а не гипотетический интерес Куваева к алхимической проблематике. Только в этом случае все наблюдения и догадки о «меркурианском» подтексте «Гернеугина» получают опору не только внутри самого рассказа (руководствуясь той или иной литературоведческой методикой, таких опор можно соорудить бесчисленное множество), но и в индивидуальной психологии его автора.

В записной книжке Куваева, относящейся к периоду, в который был написан и напечатан «Гернеугин, не любящий шума» (1959–1960), находим пометки о замысле создания книги «В поисках философского камня». Судя по всему, эта книга научно-популярного жанра предполагала обращение к таким вопросам, как взаимодействие интуитивного и рационального в геологическом поиске, следы магического мышления в словах и поступках знаменитых химиков и рудознатцев, сочетание архаического и прогрессивного в миросозерцании современного человека и т. п.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Обложка книги Алексей Коровашко - Олег Куваев [повесть о нерегламентированном человеке] [litres]](/books/1068511/aleksej-korovashko-oleg-kuvaev-povest-o-nereglame.webp)