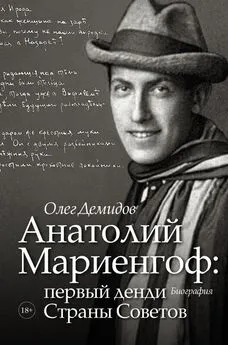

Олег Демидов - Анатолий Мариенгоф: первый денди Страны Советов

- Название:Анатолий Мариенгоф: первый денди Страны Советов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент АСТ

- Год:2019

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-100311-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Олег Демидов - Анатолий Мариенгоф: первый денди Страны Советов краткое содержание

Анатолий Мариенгоф (1897–1962) – один из самых ярких писателей-модернистов, близкий друг Сергея Есенина и автор скандальных мемуаров о нём – «Роман без вранья». За культовый роман «Циники» (1928) и «Бритый человек» (1930), изданные на Западе, он подвергся разгромной критике и был вынужден уйти из большой литературы – в драматургию («Шут Балакирев»); книга мемуаров «Мой век, моя молодость, мои друзья и подруги» стала знаковой для русской прозы ХХ века.

«Первый денди Страны Советов» – самая полная биография писателя, где развеиваются многие мифы, публикуются ранее неизвестные архивные материалы, письма и фотографии, а также живые свидетельства людей, знавших Мариенгофа.

Содержит нецензурную брань

Анатолий Мариенгоф: первый денди Страны Советов - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Русов и Галя симпатизируют друг другу. Мика влюбляется в Слона. И вот – появляется Вадим. Как в любом производственном романе, разыгрывается нелёгкий выбор между хорошим и очень хорошим – между Троевичем, цитирующим Мандельштама, и Русовым, простым и надёжным парнем.

Город Очары, где разворачиваются три действия пьесы из четырёх, славится своими лечебными грязями; в нём есть Приморский бульвар и взорванный во время войны, но восстановленный театр.

Лечебными грязями в Крыму до сих пор славен город Саки, в котором проездом был Пушкин и в котором месяц пробыл Гоголь. «Во время оккупации румыны, канальи, открыли», – говорят в пьесе об очарских грязях. Такая же легенда ходит и в самих Саках. На самом деле это один из старейших бальнеогрязевых курортов.

Другая достопримечательность Очар – бюст девушки Гали, героини войны. Из текста пьесы мы узнаём, что во время наступления немцев Галина ушла в партизаны, попала в плен вместе со своим женихом Вадимом. Из плена ей удалось бежать (Вадим бежать не решился) и снова участвовать в партизанской борьбе.

Если мы предполагаем, что в городе Очары зашифрован город Саки, то и в реальных Саках должны обнаружить бюст девушки-партизанки. Такой бюст там действительно есть – на могиле К.Т. и Ф.Ф. Ивановых.

Ксения Тимофеевна Иванова (1905–1943) – член подпольно-патриотической группы. Дом Ивановых с сентября по декабрь 1943 года служил явочной и пересылочной квартирой. 2 декабря 1943 года Ксения была арестована и вместе с мужем отправлена в евпаторийское гестапо. Через пару дней они были расстреляны на Красной горке.

Вот только факты немного не сходятся. Памятник установлен в 1949 году, а мы пока имеем дело с 1944–1945 годами. Но это лишь один фактологический заусенец. Что мешает предположить, что Мариенгоф и Козаков побывали в Крыму и наслушались последних известий, сплетен и легенд? Среди этого фольклора могли быть и разговоры об установке бюста героине Великой Отечественной войны.

Казалось бы, прообраз города Очары расшифрован. Тем не менее в Очарах угадывается и другой крымский город – Севастополь.

Галя, главная героиня пьесы, рассказывает, как во время войны ей пришлось взорвать театр: там, по разведданным, должен был собраться высший офицерский состав немцев. В Крыму есть два театра, пострадавших во время войны, – театр кукол в Симферополе и Севастопольский академический русский драматический театр им. А.В. Луначарского. В первом случае театр взорвали немцы, о втором история умалчивает. Если верить тексту пьесы, то театр Севастополя больше соответствует рассказу Галины.

Помимо этого на Севастополь указывает Приморский бульвар, по которому гуляют герои «Золотого обруча». Расположен он в самом начале проспекта Нахимова. Напротив – Матросский бульвар. В 1949 году был разработан проект по увеличению протяжённости Приморского бульвара, закладке новой чугунной ограды, высадке деревьев. Новая часть пролегла от Дворца пионеров до театра им. Луначарского – как раз до того театра, который мы определили взорванным. Значит, и Севастополь одновременно с Саками может быть прообразом города Очары.

С расшифровкой Сартыгеля всё намного проще. Во-первых, название подобрано очень похожее на Коктебель. Во-вторых, в выдуманном городе есть могила Поэта (Волошин был похоронен на горе Кучук-Янышар, неподалёку от Коктебеля) и Серебряные ворота. «Я пришёл к Вам с предложением: походить под парусом. Хотите? – предлагает Феликс Русов Гале. – До Серебряных ворот и обратно». Из контекста ясно, что Серебряные ворота – это некий природный феномен, находящийся в открытом море. Такое чудо природы есть и под Коктебелем – Золотые ворота, прибрежная скала арочной формы у Карадагского заповедника.

Третья составляющая крымского текста – образ Поэта: его стихами, его биографическими данными, его увлечениями наполнено пространство пьесы. Золотой обруч, который носил Поэт, имеет источник и в реальной жизни.

Лидия Аренс, мачеха Всеволода Вишневского, в воспоминаниях о Волошине пишет следующее: «Он ходит в коротких штанах и длинных рубашках, с венком на голове» 440. Художница Юлия Оболенская вспоминает: «Нередко можно видеть целые группы голых мужчин бронзового цвета, в одних древнегреческих хитонах и венках на головах – то идет Волошин с друзьями» 441. Корней Чуковский писал в «Чукоккале»: «“Макс” действительно каждый день в определённый час выходил в одних трусах, с посохом и в венке на прогулку по всему коктебельскому пляжу – от Хамелеона до Сердоликовой бухты» 442.

Как Козаков и Мариенгоф пришли от венка к образу золотого обруча? Первым делом возникают ассоциации с нимбом, олицетворяющим святость Поэта. У самого Макса Волошина есть стихотворение «Заклятье о русской земле», где всплывает образ:

Куёт кузнец золотой венец –

Обруч кованный:

Царство Русское

Собирать, сковать, заклепать

Крепко-накрепко,

Туго-натуго,

Чтоб оно – Царство Русское

Не рассыпалось,

Не расплавилось,

Не расплескалось…

Золотой венец, или золотой обруч, объединяет русские земли, держит их крепко. Куёт этот обруч-венец «кузнец», «железный Муж». В пьесе Козакова и Мариенгофа таким человеком можно назвать только одного – Феликса Никитича Русова. Это, пожалуй, единственный абсолютно непогрешимый герой: участник Великой Отечественной войны, партийный работник, борец с жуликами (разоблачает Пояркова, который во вверенных ему пансионатах экономит на всём на свете), джентльмен, любимый и любящий сын и т.д. Даже его имя в советском контексте звучит значительно, правильно и выверенно. Анна Андреевна, мать Русова, объясняет: «Мы с покойным мужем так и решили. Будет мальчик – назовём в честь Феликса. Знаете, чтобы таким был: холодная голова, горячее сердце и чистые руки…» Понятно, что назвали героя в честь Феликса Дзержинского, да и фамилия – Русов – говорит сама за себя.

В пьесе есть и другой персонаж, имени которого присущи коннотации национальной гордости, – это пионер Петя, Пётр Алексеевич, будущий, как шутят отдыхающие, нарком. Как нетрудно догадаться, – это отсылка к Петру I. Пионера тоже можно было бы назвать абсолютно правильным и выверенным героем, если бы не его навязчивость.

Подобные аллюзии на государственных деятелей могли бы показаться стремлением авторов угодить советскому строю, если бы не послевоенный год написания пьесы. Это был заказ не государства, но самого времени. В категорию «угодить» скорее подходит появление героя китайской революции Чжу-дэ. О нём рассказывает всё тот же мудрый Слон. Но и этот отрывок с чуждым Чжу-дэ не отягощает текста пьесы – даже для сегодняшнего читателя или зрителя.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Александра Демидов - Квартет Я. Как создавался самый смешной театр страны [litres]](/books/1077831/aleksandra-demidov-kvartet-ya-kak-sozdavalsya-samyj.webp)