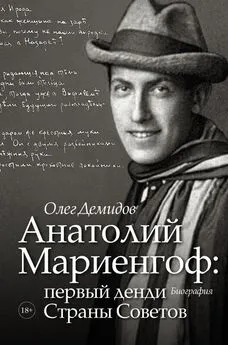

Олег Демидов - Анатолий Мариенгоф: первый денди Страны Советов

- Название:Анатолий Мариенгоф: первый денди Страны Советов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент АСТ

- Год:2019

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-100311-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Олег Демидов - Анатолий Мариенгоф: первый денди Страны Советов краткое содержание

Анатолий Мариенгоф (1897–1962) – один из самых ярких писателей-модернистов, близкий друг Сергея Есенина и автор скандальных мемуаров о нём – «Роман без вранья». За культовый роман «Циники» (1928) и «Бритый человек» (1930), изданные на Западе, он подвергся разгромной критике и был вынужден уйти из большой литературы – в драматургию («Шут Балакирев»); книга мемуаров «Мой век, моя молодость, мои друзья и подруги» стала знаковой для русской прозы ХХ века.

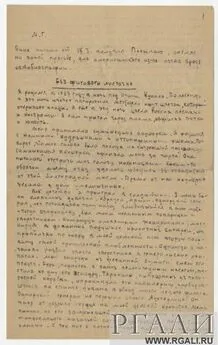

«Первый денди Страны Советов» – самая полная биография писателя, где развеиваются многие мифы, публикуются ранее неизвестные архивные материалы, письма и фотографии, а также живые свидетельства людей, знавших Мариенгофа.

Содержит нецензурную брань

Анатолий Мариенгоф: первый денди Страны Советов - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В газете «Вечерние известия Моссовета» писали:

«В среду утром фасад Страстного монастыря оказался за ночь кем-то измазанным. По правую сторону ворот мазилкой размашисто наляпано: “имажинизм” и начертаны имена поэтов этой “славной” плеяды: С.Есенин, А.Мариенгоф и др. По левую сторону красуются цитаты из их произведений… Судебная власть, несомненно, расследует, что здесь: простое хулиганство или утончённая сознательная провокация тёмной фантастической толпы?» 80 80 [Без подписи]. Хулиганство или провокация? // Вечерние известия Моссовета. 1919. 30 мая.

На этом имажинисты не остановились и продолжили своё хулиганство.

Кто-то из них додумался пойти в ногу со временем и устроить всеобщую мобилизацию. Подрядив на великие подвиги Галину Бениславскую и Анну Назарову, они распечатали листовки и расклеили их тёмной ночью на улицах Москвы. К утру вся столица со смурными лицами вышла на Театральную площадь провожать на ратный бой своих сыновей. Никто ведь не посмотрел, что прописано в листовках. Все читали только то, что пропечатано крупными буквами – « ВСЕОБЩАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ ». А внизу всего-то и было: «Парад сил, речи, оркестр, стихи и летучая выставка картин».

«Я заявил, – вспоминает Матвей Ройзман, – что в листовке зря призывают участвовать футуристов: Маяковский неоднократно заявлял, что футуризм кончился и футуристов не существует. Другие левые группы тоже не придут: ничевоки обозлены на то, что их не допустили влиться в “Орден”, центрофугисты и конструктивисты принципиально не будут помогать имажинистам. Также экспрессионисты. Что же остаётся? Презентистов два человека. Столько же фуистов. Но Мариенгоф сказал, что пойдут артисты и оркестр Камерного театра, а Есенин пообещал участие в параде труппы В.Э .Мейерхольда и его самого…» 81 81 Ройзман М.Д. Всё, что помню о Есенине. С. 139.

За такое деяние имажинистов в то же утро доставили в МЧК 82 82 Московская чрезвычайная комиссия, подразделение ВЧК (Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем).

, где им объяснили, что при желании подобные призывы можно расценить как контрреволюционную деятельность. Да и западные журналисты только и ждут повода, чтобы поднять шум. В итоге в назначенный день и час имажинисты, придя на место сбора, вынуждены были разослать пришедших на «парад сил» по домам.

Однако это не остудило пыл поэтов.

Немного погодя они взялись за новую акцию – переименование улиц. Дерзкий и яркий перфоманс.

«Имажинисты отправляются в магазин, – вспоминал Шершеневич, – и заказывают нормальные эмалированные дощечки улиц. <���…> На вопрос продавщика: “Кто эти люди и почему в их честь переименовываются улицы?” – мы отвечаем, удовлетворяя любопытство: “Это красные партизаны, освободившие Сибирь от Колчака!”» 83 83 «Великолепный очевидец». С. 602.

А далее – под покровом ночи вышли из «Стойла Пегаса», наняли извозчика и покатили по Москве. Большая Дмитровка получила название «Улица имажиниста Кусикова», Петровка – «Улица имажиниста Мариенгофа» (Мариенгоф прибивает свою дощечку прямо на здание Большого театра), Тверская – «Улица имажиниста Есенина», Большая Никитская – «Улица имажиниста Шершеневича» 84 84 И в этом случае все мемуаристы приводят разные названия улиц.

.

Почти состоялось и другое переименование, но от него в последний момент отказался Сергей Есенин. Там, где сегодня памятник Юрию Долгорукому, стоял памятник Советской Конституции – обелиск с высеченным текстом и статуя Свободы, аллегорическая фигура женщины. Его-то и хотели переименовать имажинисты.

«Кусиков нёс дощечки в рюкзаке. Когда мы проходили через Советскую площадь (по пути на Большую Никитскую), Сандро остановился возле статуи Свободы, вынул из рюкзака дощечку размером побольше. Шершеневич осветил её электрическим фонариком, и мы увидели: “Благодарная Россия – имажинистам”. Далее были перечислены все, входящие в орден. Эту дощечку Кусиков предлагал особыми шурупами привинтить к подножию статуи Свободы. Есенин возразил: мы переименовываем улицы, а не памятники. Спор закончился в пользу Сергея». 85 85 Ройзман М.Д. Всё, что помню о Есенине. С. 144.

А жаль, что Есенин отказался от этой затеи. Если и не переименовать, то создать памятник имажинистам следует. И поставить вместо одной из скамеечек на Пушкинской площади.

Литературные суды

Помимо шумных акций, имажинисты привлекали к себе внимание и на литературных вечерах. Один из них – «Суд над имажинистами». Уже состоявшиеся литераторы и классики пытались опровергнуть догматы молодой и нахальной литературной группы. Сохранились воспоминания Галины Бениславской об этом вечере.

« 1920 год. Осень. “Суд над имажинистами”. Большой зал Консерватории 86 86 Большой зал консерватории находится рядом с книжным магазином имажинистов на Большой Никитской. Здесь проходили следующие мероприятия: «Выставка стихов и картин имажинистов» 3 апреля 1919 года, «Литературный суд над современной поэзией» 17 ноября 1920 года, «Новый год с имажинистами» 31 декабря 1920 года, «Вечер В.Шершеневича в связи с 10-летием творческой деятельности!» в 1921 году и вечер Есенина после возвращения из Америки 21 августа 1923 года.

. Холодно и не топлено. Зал молодой, оживлённый. Хохочут, спорят и переругиваются из-за мест (места ненумерованные, кто какое займёт). Нас целая компания. Пришли, потому что сам Брюсов председатель. А я и Яна – ещё и голос Шершеневича послушать, очень нам нравился его голос. <���…> Наконец на эстраду выходят. Подсудимые садятся слева группой в пять человек. Шершеневич, Мариенгоф и ещё кто-то…» 87 87 Здесь и далее отрывки из дневника Г.А. Бениславской приводятся по следующему изданию: Бениславская Г.А. Дневник. Воспоминания. Письма к Есенину / вступ. ст. и послесл. Л.Ф. Карохина . СПб.: Фонд «Содружество», 2001. С. 39.

Вот это самое «ещё кто-то» говорит о многом. Не Есенин, а «ещё кто-то». В первую очередь искушённые и не искушённые в поэзии читатели примечали бархатные голоса Шершеневича и Мариенгофа.

Что же было на самом суде? Шершеневич, Мариенгоф, Есенин и Грузинов взяли себе в адвокаты поэта Фёдора Жица. Из зала пытался острить Маяковский. Со сцены о чём-то нудно философствовали корифеи символизма. А имажинисты сидели, переговаривались, что-то жевали. Им было всё равно – и всем своим видом они это показывали. Поэты ждали своей минуты – когда закончится бесконечная болтовня, они смогут выйти и всё высказать в своих стихах.

Чтобы погрузиться в атмосферу этого вечера, обратимся к книге Ивана Грузинова, стенографически запечатлевшего этот литературный суд.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Александра Демидов - Квартет Я. Как создавался самый смешной театр страны [litres]](/books/1077831/aleksandra-demidov-kvartet-ya-kak-sozdavalsya-samyj.webp)