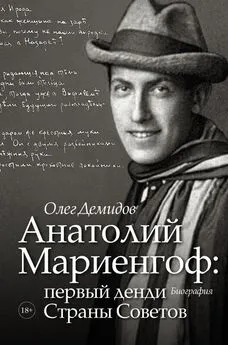

Олег Демидов - Анатолий Мариенгоф: первый денди Страны Советов

- Название:Анатолий Мариенгоф: первый денди Страны Советов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент АСТ

- Год:2019

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-100311-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Олег Демидов - Анатолий Мариенгоф: первый денди Страны Советов краткое содержание

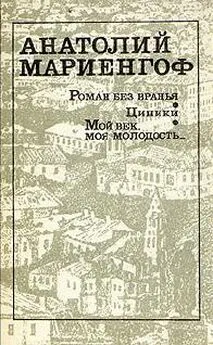

Анатолий Мариенгоф (1897–1962) – один из самых ярких писателей-модернистов, близкий друг Сергея Есенина и автор скандальных мемуаров о нём – «Роман без вранья». За культовый роман «Циники» (1928) и «Бритый человек» (1930), изданные на Западе, он подвергся разгромной критике и был вынужден уйти из большой литературы – в драматургию («Шут Балакирев»); книга мемуаров «Мой век, моя молодость, мои друзья и подруги» стала знаковой для русской прозы ХХ века.

«Первый денди Страны Советов» – самая полная биография писателя, где развеиваются многие мифы, публикуются ранее неизвестные архивные материалы, письма и фотографии, а также живые свидетельства людей, знавших Мариенгофа.

Содержит нецензурную брань

Анатолий Мариенгоф: первый денди Страны Советов - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Заметим: русский человек и в то время, а тем паче в наше совершенно непроизвольно прочитает не «бордельная мистика», а именно «б…ая». Таким образом, редактор «Вестника литературы» сам провоцировал читателя.

«Большее хулиганство и пошлость трудно себе представить. Мы не будем предлагать запретительные и пресекательные меры против имажинистских безобразий, ибо не сочувствуем “закону Гейце” 143 143 Правильно: «закон Гейнце» (lex Heinze) – он предполагал защиту общественной нравственности и запрет на распространение и публичное выставление книг, рисунков или изображений, «оскорбляющих чувство стыдливости».

, но с ними можно и должно бороться. Необходимо призывать к бойкоту имажинистских выступлений, когда они выносят на улицу и угрожают общественной нравственности».

Из бойкота, конечно, ничего не получилось. Но не в этом суть. Для начала надо всё-таки разобраться: что происходило на вечере? К сожалению, воспоминаний выступавших не сохранилось. Львов-Рогачевский выпустил в октябре 1921 года книгу «Поэт-пророк. Памяти Александра Блока», где написал о вечере немногим больше. Умышленно или нет, он тоже использовал слово с завуалированными буквами, сообщающими ему мерзкий оттенок:

«Да, мы убили его, мы все убили его, чуткого, убили своей нечуткостью. И как в романе Сервантеса через тело уже мёртвого рыцаря проходит стадо свиней, так уже после смерти Блока над рыцарем Прекрасной Дамы совершено последнее глумление. В Москве в “Стойле Пегаса” некий развязный философ читал доклад о “б....й мистике Блока” (пропускаю гнусное кафешантанное слово)… поэты из кафе-шантана говорили “правду” о Блоке… Тень поэта конюхи Пегаса пытались посечь на конюшне. Всё это похоже на легенду и всё это полно глубокого символического и трагического смысла… Несть пророка в стране своей!» 144 144 Львов-Рогачевский В.Л. Поэт-пророк. Памяти А. Блока. М.: Книгоиздательство писателей в Москве, 1921. С. 34.

Развязный философ – это Алексей Константинович Топорков. При чём тут поэты-имажинисты, не совсем понятно. Дали площадку для выступления – только и всего.

Был ещё второй вечер – в кафе «Домино» – 28 августа. Выступали Шершеневич, Мариенгоф, Бобров и Аксёнов – «Чистосердечно о Блоке». Это было совместное выступление имажинистов и центрифугистов. Пока Москва и Петербург оплакивали певца Прекрасной Дамы, пока газеты и журналы наполнялись воспоминаниями (даже не некрологами, а именно воспоминаниями, порой совсем пустяковыми), передовые поэты собираются вместе, чтобы подвести некоторые итоги в русской поэзии.

О чём говорили имажинисты, трудно сказать. А вот представить, о чём говорил центрифугист Сергей Бобров, можно, прочитав его статью «Символист Блок»:

«Художник погребён между двух своих полюсов с самим собой. Он уже получил титул “Певца Прекрасной Дамы”, и от него ожидается дальнейшее в том же певучем роде. Книга (“Нечаянная радость”) своевременно вышла. Белый прочил и написал: “Да какая же это «Нечаянная Радость»? – это «Отчаянное Горе»”. В Блоковской мистике затворилось

“вдруг” что-то неладное. Чертенятки откровенничали со старушкой – “мы и здесь лобызаем подножия своего полевого Христа”, этот же Христос далее очутился на капустном огороде. <���…> И вышло что-то ужасно похожее на лешего. Белый уверял – и, кажется, серьёзно, – что эта мистика ему не годится. Примерно то же случилось и с Прекрасной Дамой. Но с ней Блок обошелся совсем зверски. “Исторгни ржавую душу”, молил он её и вслед за тем неожиданно поплыл этот блестящий фантом под окнами кабачка, смонтированного со всею роскошью кабарэ ужасов. Ужасы были скреплены с читателем и российскими узами… <���…> В стакане вина отражался лучший друг стихотворца, рядом торчали засыпающие от скуки эпизодические лакеи, гуляющая публика объяснялась с пространством по-латыни; тут появлялась чудная незнакомка, – это было следующее воплощение Прекрасной Дамы. <���…> Читатель пожимал плечами – верить не хотел. Где же Прекрасная Дама? – “в кабаках, в переулках“, в извивах, отвечает книга <���…> Судьба Блока мрачна и трагична. Он несёт на себе следы всего пережитого Россией за его время. Выбиться из-под общего настроения общества своего времени Блок не мог, да, кажется, и не пробовал. Он остаётся нам красивым стихотворцем тяжёлой и мрачной эпохи, явлением нездоровым, хоть и прельстительным иной раз своей “кроткой улыбкой увяданья”». 145 145 Бобров С.П. Символист Блок // Красная новь. 1922. № 1 (5). С. 246–247.

Казалось бы, что такого? В разгар 1920-х годов, когда эпатаж был в ходу, можно ли усмотреть в словах Боброва что-то экстраординарное? Это вам не храмы стихами расписывать. Что же случилось? Чем объяснить резкую критику в адрес устроителей события? Не просто же обыкновенным житейским правилом: не говорить худо об умерших. Ведь даже Тынянова с его статьёй о том, что у Блока много поэтических аллюзий на других поэтов, много заимствований из романсов, да и просто о цыганском романсе в его стихах, – даже эту статью подвергли резкой критике.

Имажинисты и футуристы раздражали самим фактом своего существования. Вот как пишет о них Владимир Пяст в статье «Кунсткамера»:

«Те, другие “лошади как лошади” из “стойла”, были более наглые. Дождались они от поэта смерти и на свежей могиле, по-лошадиному затопали. Они, видите ли, лишены человеческих предрассудков, закатывать так вечер. И звать “Чистосердечно о Блоке. Бордельная мистика”. Не человек, не поэт и не мыслитель…» 146 146 Пяст В. Кунсткамера. // Жизнь искусства. Пг. 1921. 18 октября.

Как видим, в памяти людей два вечера со временем стали восприниматься как один. «Бордельная мистика» – доклад Топоркова на первом вечере. Цитата про лошадей – камень в огород Шершеневича: перифраз названия его сборника «Лошадь как лошадь». Среди участников вечера рецензенты называют Мариенгофа, Шершеневича, Боброва и Аксёнова, но эти поэты воспоминаний о скандальных вечерах не оставили.

Посетители «Стойла Пегаса» пишут об ужасном кощунстве под названием «Б…ая мистика», но фамилий никто не называет – ни тех, кто делал доклады, ни тех, кто держал слово, – только общий фон. Все биографы Есенина в один голос поминают «Слово о дохлом поэте». Но кто читал это «слово»? И на каком из вечеров? Кажется, на втором. О названии же главного доклада мы узнаём только из воспоминаний Д.А. Самсонова:

«На другой день после смерти в клубе поэтов “Домино” на Тверской 18, московская богема собралась “почтить” память Блока. Выступали Шершеневич, Мариенгоф, Бобров и Аксёнов. Поименованная четвёрка назвала тему своего выступления “Слово о дохлом поэте” и кощунственно обливала помоями трагически погибшего…» 147 147 Дальний С. (Самсонов Д.). Воспоминания о Есенине // Саратовские известия. 1926. 3 января.

Интервал:

Закладка:

![Александра Демидов - Квартет Я. Как создавался самый смешной театр страны [litres]](/books/1077831/aleksandra-demidov-kvartet-ya-kak-sozdavalsya-samyj.webp)