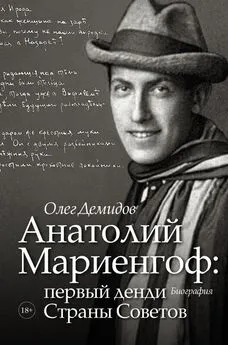

Олег Демидов - Анатолий Мариенгоф: первый денди Страны Советов

- Название:Анатолий Мариенгоф: первый денди Страны Советов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент АСТ

- Год:2019

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-100311-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Олег Демидов - Анатолий Мариенгоф: первый денди Страны Советов краткое содержание

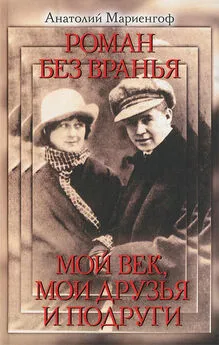

Анатолий Мариенгоф (1897–1962) – один из самых ярких писателей-модернистов, близкий друг Сергея Есенина и автор скандальных мемуаров о нём – «Роман без вранья». За культовый роман «Циники» (1928) и «Бритый человек» (1930), изданные на Западе, он подвергся разгромной критике и был вынужден уйти из большой литературы – в драматургию («Шут Балакирев»); книга мемуаров «Мой век, моя молодость, мои друзья и подруги» стала знаковой для русской прозы ХХ века.

«Первый денди Страны Советов» – самая полная биография писателя, где развеиваются многие мифы, публикуются ранее неизвестные архивные материалы, письма и фотографии, а также живые свидетельства людей, знавших Мариенгофа.

Содержит нецензурную брань

Анатолий Мариенгоф: первый денди Страны Советов - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

– Хорошо, идём домой, – отвечаю.

Сняла грим, сменила платье – пошли. Не знаю, как это со мной случилось. Не знаю, как мог Мариенгоф, взрослый мужчина, захотеть этого. Потом боялась пойти в театр, была уверена, что на доске висит приказ о моём увольнении». 184 184 Никритина А.Б. «Так недавно…»: воспоминания о А.Я. Таирове. РГАЛИ. Ф. 2974. Оп. 1. Ед. хр. 120.

Любовь одна и на всю жизнь. Но именно из-за этой любви начала рушиться крепкая мужская дружба.

Не только Есенин и Мариенгоф устраивают свою жизнь. Находит свою любовь и Григорий Колобов. Эта девушка из «бывших», Лидия Ивановна Эрн. Но Мариенгоф её упрямо и, как говорила Надежда Вольпин, заслуженно называет Вещью:

«“Почём-Соль” влюбился. Бреет голову, меняет пёстрые туркестанские тюбетейки, начищает сапоги американским кремом и пудрит нос. Из бухарского белого шёлка сшил полдюжины рубашек.

Собственно, я виновник этого несчастья. Ведь знал, что “Почём-Соль” любит хорошие вещи.

А та, с которой я его познакомил, именно хорошая Вещь. Ею приятно обставить квартиру.

У нашего друга нет квартиры, но зато есть вагон. Из-за вагона он обзавёлся Лёвой в “инженерской” фуражке.

Очень страшно, если он возьмёт Вещь в жёны, чтобы украсить своё купе. Я ему от сердца говорю:

– Уж лучше я тебе подарю ковёр!

А он сердится». 185 185 «Роман без вранья». С. 600.

На этом и заканчиваются поездки Мариенгофа и Есенина в колобовском спецвагоне.

Диспут в театре Мейерхольда

31 января 1921 года старый опытный большевик Платон Керженцев, известный своей журналистской и писательской деятельностью, решил посетить первый спектакль в новом театре Мейерхольда – «Зори» по пьесе Верхарна. А после спектакля – устроить диспут. Присутствовали на диспуте артисты, помощник режиссёра Валерий Бебутов и два имажиниста – Георгий Якулов и Анатолий Мариенгоф.

Керженцева как проверенного партийца бросали на трудные участки работы. После революции он заведует отделом и замещает редактора «Известий ВЦИК»; одновременно с этим он член коллегии Наркомата просвещения РСФСР. В апреле 1919 года назначен ответственным руководителем российского телеграфного агентства РОСТА. В 1920–1921 годах – член делегации на мирных переговорах с Финляндией, заведующий Отделом романских стран и Оделом печати. С февраля 1921 года – полпред в Швеции. Через несколько лет – в Италии. А потом опять работает на родине и представляет редакционный совет ОГИЗа.

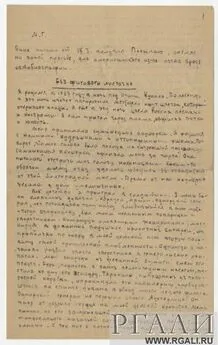

Занятный человек. И идеи выдаёт неординарные. Только усиленно ретранслирует дух эпохи. Театр должен пропагандировать. Должен выходить на улицу. Должен работать с широкими народными массами. Должен ещё много чего… На вечере Керженцев представил свою «Ударную программу» 186 186 Здесь и далее реплики с диспута даются по машинописи, хранящейся в РГАЛИ. Ф. 2437. Оп. 3. Ед. хр. 985.

:

«Товарищи, хотя тема моего доклада носит название “Ударная программа для театров”, но я хотел коснуться и других вопросов, пользуясь отчасти тем, что мне вряд ли скоро удастся опять выступать по театральному вопросу в Советской России… <���…>

Три года назад, когда советская власть впервые приступила к вопросам театра, существовали три основных точки зрения у деятелей искусства и у деятелей, которые соприкасались с искусством, и начали впервые работать в этой области, желая искусство приспособить к массам. Эти три точки зрения разделяли все тогдашние течения на резкие группы.

Первая точка зрения объединяла 99% всех профессиональных деятелей искусства и театра в частности. Она сводилась к тому, что театр как искусство должен быть охранён от революционной бури, неожиданно разразившейся, что он должен спокойно работать, как будто бы никакой революции не произошло. <���…>

Сторонники второй точки зрения [которую особенно рьяно защищал Анатолий Васильевич Луначарский] хотели приобщить массы к искусству, которого они были лишены, и кроме того, они хотели старый театр несколько обновить, внеся в него какую-то новую струю, чтобы этот театр, не меняясь по существу, стал несколько ближе к массам, которые в него должны были входить. Иначе говоря, эта политика сводилась к тому, что происходило с нашими театрами чисто с внешней стороны, и когда с них сбивались царские орлы, сколачивались инициалы Николая II и водружались красные флаги. Здесь изменялся фасад, но ничего нового в театр не вносилось.

Затем третья крайне левая позиция утверждала, что театр профессиональный, как и буржуазное искусство в России и во всём мире, обречён на гибель и гибнет… и никакой реформатор ничего с ним сделать не может… новый театр может возникнуть лишь из новых слов и может быть построен лишь на новом фундаменте и новой пролетарской массе.

Я принадлежал к немногим, может быть, к единицам – сторонникам последней точки зрения…»

Но довольно весьма образной советской риторики – приведём основные тезисы керженцевского доклада:

– «Западноевропейский и американский театры даже в реформированном виде, как и всё буржуазное искусство, обанкротились».

– Менять нужно не репертуар, а природу театра: «Зритель становится активным участником театрального действия», «театр возрождается, как театр, сочетающий зрителя и актёра в одном творческом порыве».

– «Необходима национализация всех театров».

Театр Мейерхольда, открытый не без помощи Наркомпроса, учёл все эти пожелания и уже в следующем спектакле – «Мистерия-буфф» по Маяковскому, – представленном публике 1 мая 1921 года, участвовали красноармейцы, размахивающие красным знамёнами, отсутствовал занавес, и действие частично было перенесено в зрительный зал.

Были в докладе Керженцева и предвестники будущего закручивания гаек:

– «Театры превратились в пансионеров государственной ренты, которые не думают о работе или новых постановках».

– «Если сейчас театр является музеем, то только музеем ужаса, а не музеем, хранящим какие-то реплики старого искусства».

– «Чувство боли я испытал несколько минут назад, когда проходил по бульвару и слышал, как слепой старик играл на скрипке арию из “Паяцев”. Мне было больно, потому что вот уже три года, как мы боремся за лозунг “Искусство на улицу”, и вот во всей Москве имеется лишь один слепой старик, который для того, чтобы заработать на жизнь, играет по вечерам на бульварах Москвы арию из “Паяцев” на скрипке. И это – всё из области искусства на улице…» Ну и далее в том же духе.

Видимо, не выдержав ударной советской риторики, на сцену врываются имажинисты – Георгий Якулов и Анатолий Мариенгоф.

Начал художник:

«Совершенно правильно, и в этой части Керженцева надо приветствовать, что, имея проблему нового театра, из которого должен родиться новый быт, несомненно не надо его втискивать в рамки маленьких студиек Наркомпроса, а надо вносить на площадь. <���…> Затем, тоже несомненно, что вовлекать зрителя в то, что происходит на сцене, путём перебрасывания актёров в публику, и публики на сцену – это приём, которым пользовался самый буржуазный театр… Этот способ имелся во всех кабаре и никаких результатов не дал. Чтобы вовлечь массу в действия на сцене, для этого надо прежде всего дать спектакль, который мог бы апеллировать к залу и сделал бы зрителя участником действия. В миниатюре такими спектаклями являются всякие пародии. Если кто-нибудь из зрителей видел Олимпиаду Всеобуча, где участвовало 12 тысяч человек – это и есть настоящий зритель, он же и участник спектакля.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Александра Демидов - Квартет Я. Как создавался самый смешной театр страны [litres]](/books/1077831/aleksandra-demidov-kvartet-ya-kak-sozdavalsya-samyj.webp)