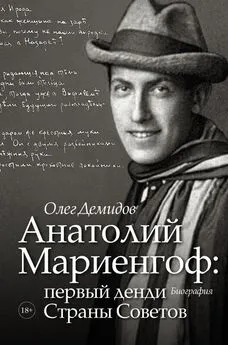

Олег Демидов - Анатолий Мариенгоф: первый денди Страны Советов

- Название:Анатолий Мариенгоф: первый денди Страны Советов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент АСТ

- Год:2019

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-100311-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Олег Демидов - Анатолий Мариенгоф: первый денди Страны Советов краткое содержание

Анатолий Мариенгоф (1897–1962) – один из самых ярких писателей-модернистов, близкий друг Сергея Есенина и автор скандальных мемуаров о нём – «Роман без вранья». За культовый роман «Циники» (1928) и «Бритый человек» (1930), изданные на Западе, он подвергся разгромной критике и был вынужден уйти из большой литературы – в драматургию («Шут Балакирев»); книга мемуаров «Мой век, моя молодость, мои друзья и подруги» стала знаковой для русской прозы ХХ века.

«Первый денди Страны Советов» – самая полная биография писателя, где развеиваются многие мифы, публикуются ранее неизвестные архивные материалы, письма и фотографии, а также живые свидетельства людей, знавших Мариенгофа.

Содержит нецензурную брань

Анатолий Мариенгоф: первый денди Страны Советов - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

«Процесс творческий, одной из форм которого является искусство, и в частности наше театральное искусство, отличается от иных форм движения тем, что мы его, это движение, сознательно строим. Придаём ему определённую форму, т.е. располагаем его элементы ударные и неударные, долгие и короткие в определённом порядке. Следовательно, придаём ему, прежде всего, определённую метроритмическую форму. Таким образом, метро-ритм есть основа театрально-творческого процесса как некоторой формы организованного движения. Этот организованный метро-ритм должен присутствовать как в слове, так и в мимике, так и в волнении. По своей физической природе он двойственен, как и само движение (метро-ритм)». 326

Вслед за Шершеневичем и Фердинандовым в новый театр пришли и другие интересные нам персонажи. В 1922 году – Борис Глубоковский, публиковавшийся в «Гостинице для путешествующих в прекрасном». Он стал заведующим монтировочной частью. Евгений Павлов стал отвечать за музыкальную составляющую и пробовал свои силы в режиссуре. В эти же годы появляется неофициальное название театра, которое современному человеку знакомо гораздо больше, нежели Опытно-героический театр, – «Театр на Таганке».

Вот в этом-то театре и играла молодая актриса Юлия Дижур. Подобно тому, как Мейерхольд сделал Зинаиду Райх главной актрисой своего театра, Шершеневич сделал центром своего профессионального (театр и поэзия) и интимного внимания Юлию. Они вместе работали в Москве, вместе выезжали на гастроли с чтением имажинистских стихов и лекциями о новом литературном течении, вместе лечили туберкулёз в Абхазии. Любили отчаянно и отчаянно ревновали.

После очередной ссоры Шершеневич заявил, что больше не вернётся и подаёт на развод. Матвей Ройзман позже вспоминал, что его друг просто хотел припугнуть Дижур. Но результат этого поступка оказался убийственным. Говорили, что она позвонила мужу, объяснилась и после этого застрелилась. Поэт бросился домой, но было уже поздно.

Использовал ли Мариенгоф эту любовную историю для своего романа? Частично. Если Владимир и Ольга – чистейшей воды циники, то Вадим и Юлия – пара более глубокая. Можно ли в их случае говорить о тотальном цинизме? Вряд ли. Да и история их отношений никак не вяжется с историей Владимира и Ольги. Мариенгоф заимствует только краски реальной жизни – чёрные и густые. В его правилах совмещать несовместимые элементы. Он берёт самоубийство Дижур, чтобы преобразить его в историю двух людей с ледяной кровью и показать страсти там, где их, казалось бы, уже нет и не может быть.

Эпоха была щедра на экстравагантных женщин. Приведём, к примеру, несколько поэтических строк:

Я не был на твоей могиле.

Не осуждай и не ревнуй!

Мой лучший дар тебе не розы:

Всё, чем мы вместе в жизни жили,

Все, все мои живые грёзы,

Все, вновь назначенные, слёзы

И каждый новый поцелуй!

Это строчки из стихотворения «Я не был на твоей могиле…» (1914) Валерия Брюсова. Посвящены они Надежде Львовой. Вот ещё одна пара, которая могла стать прототипами Владимира и Ольги: поэт и застрелившаяся от любви к нему женщина.

Приведём другой пример. Ученики и литературные секретари Виктора Шкловского донесли до нас его мемуарные истории, которые он никогда не записывал, – слишком были остры. Одна из них – о Бриках. Лиля Юрьевна была женщиной увлекающейся и при этом абсолютно свободной от любых предрассудков. И, конечно, настраивала на такой лад Осипа Брика и Владимира Маяковского. Как-то раз она пришла поздно ночью и призналась мужу, что изменила ему с молодым офицером. Брику ничего не оставалось, кроме как сказать: «Лиля, дорогая, прими ванну».

А вот как это отражено в «Циниках»:

«На фаянсовом попугае лежат разноцветные монпансье.

Ольга выбрала зелёненькую, кислую.

– Ах да, Владимир…

Она положила монпансьешку в рот.

– …чуть не позабыла рассказать…

– …я сегодня вам изменила.

Снег за окном продолжал падать и огонь в печке щёлкать свои оpехи.

Ольга вскочила со стула.

– Что с вами, Володя?

Из печки вывалился маленький золотой уголёк.

Почему-то мне никак не удавалось проглотить слюну. Горло стало узкой пеpеломившейся соломинкой.

– Ничего.

Я вынул папиросу. Хотел закурить, но первые три спички сломались, а у четвёртой отскочила серная головка. Уголёк, вывалившийся из печки, прожёг паркет.

– Ольга, можно мне вас попросить об одном пустяке?

– Конечно.

Она ловко подобрала уголёк.

– Примите, пожалуйста, ванну.

Ольга улыбнулась:

– Конечно…

Пятая спичка у меня зажглась.

Всё так же падал за окном снег и печка щёлкала деревянные орехи». 327Были и есть те, кто видит в героях «Циников» Мариенгофа и его жену. На этой гипотезе заостряют внимание непрофессионалы, пытаясь соотнести художественные высказывания писателя с его жизненной позицией. Можно ли назвать Мариенгофа циником? Надеемся, ответом послужит эта книга. А тем, кто утверждает обратное, ссылаясь на первые стихи Мариенгофа или поэтические эксперименты имажинистского периода, стоит помнить, что это всего лишь маска его лирического героя – шута, апаша, арлекина.

Ещё одна пара, с которой отождествляют героев романа, – Анатолий Мариенгоф и Сергей Есенин. Алексей Колобродов в послесловии к третьему тому собрания сочинений Анатолия Борисовича в несколько эпатажной манере пишет:

«“Циников” наше поколение воспринимало как очередную вариацию темы “Интеллигенция и революция”. Сегодня гораздо интереснее (и спекулятивнее) предположить, будто в “Циниках” имеется второй, теневой сюжет – история и драма дружбы Мариенгофа и Есенина. Аккуратно “упакованная” – на фоне революционных лет России – в лав-стори приват-доцента Владимира и красавицы-дворянки Ольги. Заманчиво разглядеть в Ольгиных походах на сторону – к важному большевику Сергею и скоробогатею из крестьян Илье Докучаеву – параллель с “изменами” Есенина. Роман с большевиком – аудиенция у Льва Троцкого. Грязноватая интрижка с неотёсанным нэпманом ради высокой цели – аллюзия на метания Есенина от имажинистов к “мужиковствующим” и обратно. Финальное самоубийство героини комментариев не требует…» 328

Вот этот пассаж действительно выглядит спекулятивно, но имеет право на существование. Можно развить мысль критика, детально соотнести определённые эпизоды романа с биографиями двух поэтов, расписать точно, как в романе, по годам. Но об этом надо говорить отдельно.

Тургенев, Чернышевский, Брики

Нам кажется, что, во-первых, стоит рассматривать в качестве претекста «Циников» тургеневский роман «Отцы и дети» 329, в особенности любовную линию Базарова и Одинцовой; а во-вторых, иметь в виду Лилю Брик и «теорию стакана воды», широко распространённую в первые годы советской власти 330. Помимо эпизода с изменой есть ещё ряд совпадений.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Александра Демидов - Квартет Я. Как создавался самый смешной театр страны [litres]](/books/1077831/aleksandra-demidov-kvartet-ya-kak-sozdavalsya-samyj.webp)