Александр Пиперски - Конструирование языков: От эсперанто до дотракийского

- Название:Конструирование языков: От эсперанто до дотракийского

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Альпина

- Год:2017

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9614-4520-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Пиперски - Конструирование языков: От эсперанто до дотракийского краткое содержание

Конструирование языков: От эсперанто до дотракийского - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В предисловии к своей книге Уилкинс раскритиковал существующие языки, подчеркнув четыре их недостатка:

1. Омонимия: приводя в пример латинское слово liber , Уилкинс пишет, что «у грамотных людей оно означает 'кодекс', у политиков – 'пользующийся свободой', у ораторов – 'сын', а у крестьян – 'древесная кора'». Действительно, если мы откроем латинский словарь, то обнаружим там все четыре значения слова liber : 'книга', 'свободный', 'ребенок' и 'лыко' (правда, первое и четвертое значения имеют краткое i , а второе и третье – долгое);

2. Синонимия: «Говорят, что в арабском языке более тысячи обозначений меча, 500 обозначений льва, 200 обозначений змеи и 80 обозначений меда» [2]. Все это Уилкинс считал излишним;

3. Нерегулярности в грамматике;

4. Несоответствие звучания и написания: Уилкинс отмечал, что оно присуще не только английскому языку. «Если десять писцов, незнакомых с каким-либо языком, возьмутся записывать его в соответствии с произношением, никакие два из них не напишут одинаково» {24}.

Для того чтобы со всем этим справиться, и нужно было придумать новый язык. Но нельзя было сделать это просто так: предварительно требовалось разработать классификацию явлений, чтобы понять, чему и какие названия присваивать. Именно этому и посвящен самый большой – второй – раздел книги Уилкинса. Тем самым он для начала отвлекся от третьего и четвертого недостатков, которые так или иначе беспокоят большинство создателей искусственных языков, и начал решать самые сложные проблемы – первую и вторую.

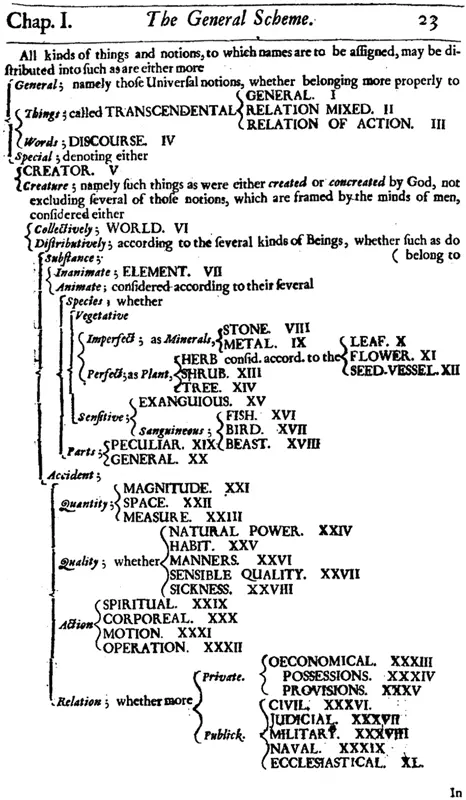

Весь мир Уилкинс поделил на 40 классов – от общих сущностей (класс I) до церковных отношений (класс XL), которые представлены на схеме:

Внутри каждого класса выделяются роды и виды; например, собака относится к классу XVIII (звери), а внутри него – к роду 5 (хищники, похожие на собак) и к виду 1 (собака) {25}.

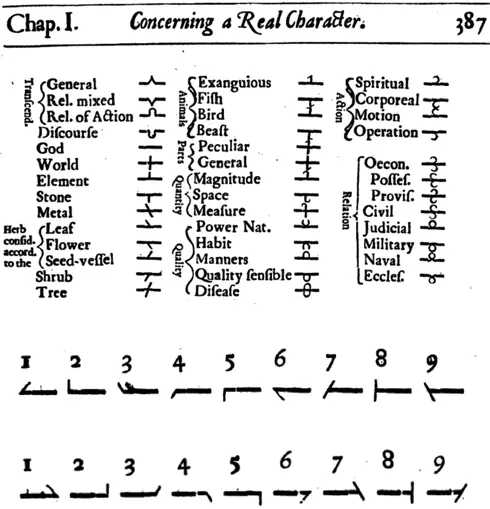

Как же это соотносится с языком? Очень просто: зная класс, род и вид каждого объекта, мы можем построить для него знак универсального алфавита, а также словесное обозначение. Знаки алфавита устроены так: есть 40 обозначений для классов, к которым добавляются 9 обозначений для родов и 9 обозначений для видов.

Комбинируя элементы для обозначения собаки (XVIII. Beast + род 5 + вид 1), получаем такой знак:

К знаку, объединяющему в себе класс, род и вид, могут быть добавлены элементы, обозначающие грамматические категории: число, глагольное время и так далее.

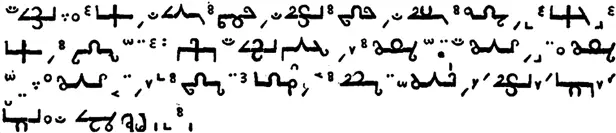

Вот как при помощи системы Уилкинса записывается молитва «Отче наш»:

Эта система легко трансформируется и в устный язык: каждому из 40 классов соответствует слог вида «согласный + гласный» (например, классу зверей – zi ), каждому из 9 родов – согласный и каждому из 9 видов – гласный. В итоге получаются базовые понятия из четырех звуков (к ним еще могут добавляться различные уточняющие грамматические показатели). Если мы попробуем перевести на язык Уилкинса слово 'собака', то получится zit α (буква α у Уилкинса обозначает звук [о]), а 'краснота' на этом языке будет tida: ti – это класс XXXVII (ощущаемые качества), d – 2-й род таких качеств, а именно цвета́, а a – 2-й из цветов, то есть красный.

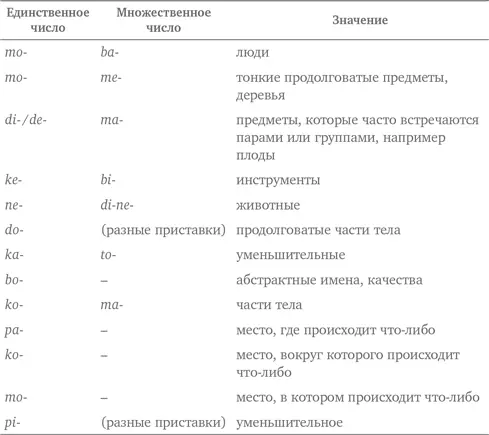

Разумеется, сама идея классификации далеко не чужда естественному языку, и примером тому может служить распределение существительных по родам в русском. Правда, как уже обсуждалось выше, эта классификация во многих своих местах произвольна – вспомним про луну и месяц, табурет и табуретку . В некоторых языках мира классификация более дробная и конкретная – так, для африканских языков банту (самый известный из них – суахили, широко распространенный в Кении, Танзании, Демократической Республике Конго и в других странах) характерна система, в которой на основании выбора приставок в единственном и множественном числе выделяются такие группы существительных {26}:

Видно, что некоторые группы дублируют друг друга и отнюдь не любое значение можно легко отнести к одной из этих групп; кроме того, это лишь условная реконструкция, сделанная на основе нескольких языков, тогда как в каждом конкретном языке система классификации еще менее четкая.

Можно сопоставить язык Уилкинса с некоторыми строгими терминологическими системами – например, с той, которая принята в химии. Там название каждого соединения строится так, чтобы выражать состав (и, если надо, строение) молекулы, так что, даже если слышишь его в первый раз, все равно поймешь, о чем речь. Мы легко догадываемся, что, скажем, октин и нонин принадлежат к одному и тому же классу соединений, а если мы еще и знаем, что названия на - ин обозначают органические вещества с формулой C n H n –2 (алкины), а корень выражает n (число атомов углерода), то поймем, что это C8H14 и C9H16. Создателям философских языков хотелось и хочется, чтобы так был устроен весь словарь всего языка.

Может быть, нам всем стоило бы перейти на язык Уилкинса, раз он так строен и логичен, в отличие от естественных языков? Но произошло как раз обратное: к середине XX в. о философском языке почти никто не помнил. От полного забвения изобретение Уилкинса спас Хорхе Луис Борхес, который посвятил ему небольшое эссе «Аналитический язык Джона Уилкинса». В нем он продемонстрировал произвольность делений Уилкинса и сопоставил их с еще двумя классификационными системами, столь же несовершенными:

Ознакомившись с методом Уилкинса, придется еще рассмотреть проблему, которую невозможно или весьма трудно обойти: насколько удачна система из сорока делений, составляющая основу его языка. Взглянем на восьмую категорию – категорию камней. Уилкинс их подразделяет на обыкновенные (кремень, гравий, графит), среднедрагоценные (мрамор, амбра, коралл), драгоценные (жемчуг, опал), прозрачные (аметист, сапфир) и нерастворяющиеся (каменный уголь, голубая глина и мышьяк). Как и восьмая, почти столь же сумбурна девятая категория. Она сообщает нам, что металлы бывают несовершенные (киноварь, ртуть), искусственные (бронза, латунь), отделяющиеся (опилки, ржавчина) и естественные (золото, олово, медь). Красота фигурирует в шестнадцатой категории – это живородящая, продолговатая рыба. Эти двусмысленные, приблизительные и неудачные определения напоминают классификацию, которую доктор Франц Кун приписывает одной китайской энциклопедии под названием «Небесная империя благодетельных знаний». На ее древних страницах написано, что животные делятся на а) принадлежащих Императору, б) набальзамированных, в) прирученных, г) сосунков, д) сирен, е) сказочных, ж) отдельных собак, з) включенных в эту классификацию, и) бегающих как сумасшедшие, к) бесчисленных, л) нарисованных тончайшей кистью из верблюжьей щерсти, м) прочих, н) разбивших цветочную вазу, о) похожих издали на мух. В Брюссельском библиографическом институте также царит хаос; мир там разделен на 1000 отделов из которых 262-й содержит относящееся к папе, 282-й – относящееся к Римской католической церкви, 263-й – к празднику Тела Господня, 268-й – к воскресным школам, 298-й – к мормонству, 294-й – к брахманизму, буддизму, синтоизму и даосизму. Не чураются там и смешанных отделов, например 179-й: «Жестокое обращение с животными. Защита животных. Дуэль и самоубийство с точки зрения морали. Пороки и различные недостатки. Добродетели и различные достоинства» [3].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: