Сборник - Литературный текст: проблемы и методы исследования. 7. Анализ одного произведения: «Москва-Петушки» Вен. Ерофеева (Сборник научных трудов)

- Название:Литературный текст: проблемы и методы исследования. 7. Анализ одного произведения: «Москва-Петушки» Вен. Ерофеева (Сборник научных трудов)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Твер. гос. ун-т

- Год:2001

- Город:Тверь

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сборник - Литературный текст: проблемы и методы исследования. 7. Анализ одного произведения: «Москва-Петушки» Вен. Ерофеева (Сборник научных трудов) краткое содержание

В заключение публикуется записная книжка Вен. Ерофеева 1974 года.

Литературный текст: проблемы и методы исследования. 7. Анализ одного произведения: «Москва-Петушки» Вен. Ерофеева (Сборник научных трудов) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Но и это не самое сложное в поэме. Повествование построено так, что неразличимы границы между бытием и инобытием, сном и явью, визионерством и реальностью. А может быть этих границ в поэме нет совсем, а мы ищем их, потому что эмпирический опыт настаивает на том, что они должны быть. Нет границ (или мы их не видим) и между предметным значением слова, бытовой достоверностью эпизода и символом. Поэма постоянно мерцает, играет смыслами. Грубо говоря, ведет себя как лирическое стихотворение. Уникальные ли это свойства «Москвы–Петушков» или особенности прозы второй половины XX в., сконцентрированные в поэме Вен. Ерофеева, покажет время. А пока оно покажет, попробуем научиться анализировать и понимать такую прозу.

… И «МОСКВА–ПЕТУШКИ»

Г. С. Прохоров. Библейский прототекст в поэме Вен. Ерофеева «Москва–Петушки»

Коломна

С момента своего создания поэма Вен. Ерофеева провоцировала двоякие комментарии текста. Одни видели и видят в ней алкогольную поэму, другие выделяли иные, более сложные в семантическом аспекте системы, представленные в ее тексте. Эта антонимичность была прекрасно отражена на конференции по поэме Вен. Ерофеева, прошедшей в Твери 18–21 мая 2000 года. [2] Смирнова О. А. Христианские реминисценции в постмодернистском контексте: «Москва–Петушки» Вен. Ерофеева // «Москва–Петушки» Вен. Ерофеева: Материалы Третьей международной конференции «Литературный текст: проблемы и методы исследования». Тверь, 2000. С. 102–106; Прохоров Г. С. Функция библейского парафраза в организации внутреннего интертекста поэмы Венедикта Ерофеева «Москва–Петушки» // Там же. С. 96–101; Прокофьев Д. С. «Гастрономическая» традиция в русской литературе XX века на примере творчества Северянина и поэмы В. Ерофеева «Москва–Петушки» // Там же. С. 133–136; Klimowicz T. Przewodnik po wspolozesnej literaturze rosyjskej i jej okolicach (1917–1996). Wroclaw, 1996; Левин Ю. Комментарий к поэме «Москва–Петушки» Венедикта Ерофеева. Грац, 1996. С. 75.

Парадокс заключается в том, что оба лексических пласта как алкогольный, так и библейский крайне узко представлены в тексте. Из более чем 35 тысяч лексем [3] Здесь под лексемой мы понимаем любую совокупность знаков, отделенную от других знаковых комплексов пробелом.

слова, принадлежащие к обоим пластам употребляются всего лишь 1068 раз (чуть более 3 %). Таким образом, мы видим, что вся поэма написана нейтральной, стилистически и коннотативно немаркированной лексикой.

Следовательно, перед нами встает задача выделить крупные синтаксические комплексы (фразы), соотносящиеся с Библией и попробовать выявить закономерности их эволюции при проникновении в текст Вен. Ерофеева. Кроме того, нас будут интересовать места, занимаемые ими в структурной ткани поэмы.

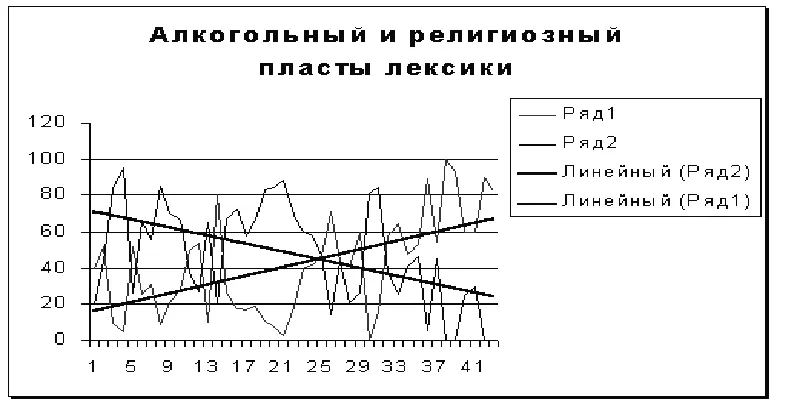

Однако перед этим рассмотрим присутствие собственно религиозной лексики данного произведения на фоне встречающихся там же «алкогольных лексем». Первое, что мы отметим, это обратную пропорциональность всех процессов, происходящих в этих группах.

Так, если принять за единицу поэмы — каждую ее главу и выстроить график, отражающий употребление религиозной и алкогольной лексики в «Москве–Петушках», то каждое увеличение в религиозной лексике приведет к уменьшению алкогольной и наоборот. При этом, обратнопропорциональность проявляется не только в рамках выделенной нами структурной единицы (главы), но и характерна для всей поэмы. Построенные нами линии плавающего среднего, будут — неуклонно возрастающая для функции, отражающей религиозную лексику, и неуклонно падающая — для алкогольной лексики. (См. показанный выше график). Оппозиция графиков полностью отражает центральную идею произведения о противопоставленности Москвы и Петушков (земного рая). Тем самым, приближение к заветному топосу, усиливает мотив откровения, а следовательно, приводит к увеличению религиозной лексики.

Мы видим, что два антонимичных лексических пласта, на самом деле тесно связаны между собой. Интересно, что линии, отражающие усредненную динамику (плавающие средние) их употребления пересекаются на уровне 24–25 глав, что в структуре текста равнозначно перегонам «61-км.–65-й км» и «65-й км. — Павлово-Посад». [4] Текст поэмы цитируется по изданию: Ерофеев В. Москва–Петушки. М., 1990. Страницы указываются в тексте. Страницы парафразов указаны в таблице.

Это неслучайно, так как именно в 24-й главе герои, собравшиеся в электричке, начинают рассказывать друг другу различные истории, «как у Тургенева». Интересно, что последней в цепи из таких историй будет разговор Венички и Семеныча, перенасыщенный Библейскими концептами и играющий значительную роль в понимании значения Библейских цитат для текста поэмы, о чем будет сказано дальше.

Рассмотрим распределение лексем религиозного и алкогольного пластов по частям речи (крупным лексико-грамматическим категориям), разделив два пласта на три группы — собственно религиозные, [5] Религиозная лексика — лексемы, имеющие однозначное отношение к Библейскому тексту или народным религиозным представлениям (Ангелы, Бог, молился…)

собственно алкогольные [6] Алкогольная лексика — лексический пласт поэмы, призванный создавать фон и связанный с употреблением, изготовлением алкоголесодержащих напитков и последствий от этих действия.

и синкретичные лексемы. [7] Синкретичная лексика (= синкретизм ) — узкий пограничный пласт, выраженный лексемами, не имеющими однозначного отношения к религиозному или алкогольному пластам. Она соединяет в себе их признаки («чаша моих прээдков» — произносит пьяный герой в кабачке <���алкогольная действительность>, а концепт «чаши» связан с таинством Евхаристии, тем более, при конкретизаторе «моих предков»).

Мы видим, что аналогичным образом распадаются и части речи (См. таблицу).

Таким образом, алкогольная лексика превалирует среди глаголов, наречий и субстантивированных частей речи, а комплекс религиозной лексики и синкретизмов [8] Синкретичное слово / выражение — это уже всегда некоторое обращение к Библейскому тексту, поэтому его логичнее объединять с религиозным пластом.

— среди существительных, прилагательных, местоимений, числительных и фразеологизмов.

Это разделение глубоко отражает внутреннюю природу произведения. Так, все имена, которые выражают различные проявления предметности или ее признаков, в большей степени насыщены религиозным пластом. Как мы помним, на протяжении всей поэмы ее главный герой философствует обо всем, что его окружает. Следовательно, он стремится понять сущностьявлений. Сущность — это всегда некоторая форма предметности, а значит, и сущность, окружающая героя, наполнена религиозным смыслом. В то же время глагол, наречие и субстантивированные формы категориальным значением имеют действие или его признак. Следовательно, действия, сопровождающие проникновение Венички в религиозные сущности, являются греховными.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: