Вадим Глухов - Психолингвистика. Теория речевой деятельности

- Название:Психолингвистика. Теория речевой деятельности

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Вадим Глухов - Психолингвистика. Теория речевой деятельности краткое содержание

При подготовке раздела по формированию речевой деятельности авторы опирались на собственный опыт научно-исследовательской работы, предметом которой являлись закономерности нормального и нарушенного речевого развития у детей.

Учебное пособие адресовано студентам дефектологических и психологических факультетов, практикующим логопедам, дефектологам, психологам, а также широкому кругу читателей, интересующихся вопросами психолингвистической теории речевой деятельности.

Психолингвистика. Теория речевой деятельности - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Поскольку основные средства (единицы) языка в речевой деятельности выступают в их знаковой функции, т. е. как знаки языка, речевая деятельность определяется также как знаковая деятельность.

Социальная природа речевой деятельности определяется также тем, что этот специфически человеческий вид деятельности имеет непосредственную социальную обусловленность. Врожденные (наследственно обусловленные) компоненты РД (предпосылки к овладению речью) могут быть реализованы в онтогенетическом развитии только под влиянием опосредующих их социальных факторов. К числу последних относятся: социальные условия воспитания и развития ребенка (социальная среда и полноценное «речевое окружение»), особенности и педагогические воздействия окружающего социума, условия обучения и воспитания («образовательная среда»), методически правильно организованный подход к воспитанию (формированию) речи, обеспечение полноценного познавательного и интеллектуального развития и др. Обеспечение позитивно направленного влияния социальных факторов является одним из важнейших аспектов речевой (и прежде всего логопедической) работы.

Из указанных специфических особенностей речевой деятельности человека можно вывести ее основные социально ориентированные «глобальные» функции.

Речевая деятельность является основным и универсальным средством общениямежду людьми в человеческом обществе и одновременно – основным средством коммуникации. [82]

Благодаря речи (РД) осуществляется преемственность общественного социального опыта людей. Овладевая речью, используя ее, ребенок овладевает и общественно-историческим опытом, накопленным человечеством за всю предшествующую историю его развития.

Речевая деятельность является важнейшим средством познания человеком (начиная с детского возраста) окружающего его мира. Она выступает одновременно и как универсальное средство, и как непременное условие познавательной деятельности любого человека.

Речевая деятельность играет огромную роль во всей психической интеллектуальной деятельности человека. Речь (РД) является главным фактором опосредствования, что означает, что ни одна сколько-нибудь сложная форма психической деятельности человека не формируется и не реализуется без прямого или косвенного участия речи.

В процессах познания и творчества человек наиболее активно использует именно речевое мышление наряду с так называемым невербальным интеллектом (чувственное сенсорное восприятие, наглядные образы и представления, наглядно-действенное и наглядно-образное мышление). При этом важно отметить, что у любого человека, уже в достаточно высокой степени овладевшего речевой деятельностью, последняя опосредует и организует и так называемое неречевое мышление, интеллектуальные операции, непосредственно не связанные с речью, с использованием знаков языка.

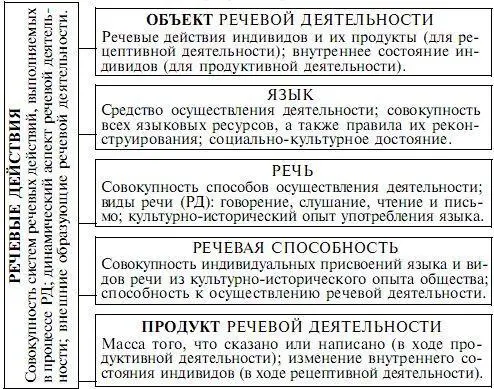

В заключение данного раздела приводим схему, отображающую общую структуру речевой деятельности с учетом основных составляющих ее компонентов, предложенную И.А. Зимней (93, 95 и др.).

ГЛАВА 4

ЯЗЫК КАК ОСНОВНОЕ СРЕДСТВО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Часть 1. Система языка и ее структурные особенности

§ 1. Общее понятие о языке как феномене культурно-исторического развития

Одна из важнейших особенностей речевой деятельности, отличающей ее от других видов деятельности, заключается в особом характере ее орудий, в качестве которых выступают знаки языка.

Речевое общение осуществляется по законам того или иного языка (русского, английского, немецкого и др.), который представляет собой целостную систему фонетических (графических), лексических, грамматических и синтаксических средств и соответствующих им правил речевого общения (правил речевой коммуникации). С помощью языка как системы знаков [83]осуществляется взаимодействие людей в процессе познания мира, в процессе совместной трудовой или другой общественно-полезной деятельности. Знаки языка (хотя и в измененном, «трансформированном» виде) выступают как средство осуществления РД и в такой ее специфической форме, как внутренняя речь, являющейся основным инструментом индивидуальной речемыслительной деятельности. Исходя из этого, язык можно определить как «систему знаков, функционирующих в качестве средства общения и орудия мысли» (156, с. 8).

Язык включает слова с их значениями(«отношение» слова к обозначаемому им объекту реальной действительности) и синтаксис (система традиционно сложившихся норм, правил языкового построения речевых высказываний (РВ), и в первую очередь правила отбора и сочетания слов) [95, 197]. При этом опорными «строительными» элементами, из которых строится языковое сообщение, являются фонемы и графемы.

С философской точки зрения язык может рассматриваться как система общественно выработанных средств для осуществления деятельности общения. Как указывал Н.И. Жинкин, язык есть средство передачи сообщений, это его коммуникативная функция (81). Выполняя эту важнейшую функцию, язык должен обладать такими качествами, как «способность» к отражению окружающей действительности посредством определенных знаков (главным и универсальным из которых является слово), к фиксации и обобщению информации посредством определенных кодов. [84]А.Р. Лурия в связи с этим определял язык как сложную систему кодов, обозначающих предметы, признаки, действия или отношения, которые несут функцию передачи информации и введения ее в различные системы (148, с. 27).

«Язык имеет социальную природу. Он социален потому, что человеческое сознание, единственной формой существования которого является язык, есть общественное сознание, и всякая человеческая мысль всегда есть мысль человека как члена общества, потому что она – сознательная мысль», – подчеркивает А.А. Леонтьев (120, с. 219).

Язык как предмет и как «инструмент» интеллектуальной деятельности человека стал объектом активного исследования различных наук (и прежде всего – лингвистики) со второй половины XIX в. В XX в. проблема исследования языка в лингвистике, а позднее в психолингвистике приобрела особую актуальность. В лингвистике и психологии речи язык стал рассматриваться и как основное средство осуществления речевой коммуникации, и как феномен культурно-исторического развития.

Так, В. Гумбольдт (62) указывал, что язык – это часть «духовной культуры». По его мнению, язык есть главная деятельность не только человеческого, но и «национального духа народа». В это понятие В. Гумбольдт включал психический склад народа, его образ мыслей, философию, науку, искусство и литературу. При этом основоположник современной лингвистики полагал, что «дух народа» и его язык теснейшим образом связаны между собой.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: