Евгения Шатова - Урок русского языка в современной школе

- Название:Урок русского языка в современной школе

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Дрофа»

- Год:2008

- Город:Москва

- ISBN:978-5-358-04565-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Евгения Шатова - Урок русского языка в современной школе краткое содержание

В пособии по-новому решаются вопросы типологии и структуры уроков, ориентированных на идеи развивающего обучения в современной школе, сформированы основные требования к таким урокам, введены модельные алгоритмы, обеспечивающие единый режим умственной деятельности учащихся на всех этапах урока. В книге много практического материала, даны конспекты уроков по наиболее трудным темам курса русского языка.

Урок русского языка в современной школе - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

– А в безударном? (е).

– Сформулируйте теперь полностью обобщенное правило для обеих частей речи – существительных и прилагательных.

(В корнях имен прилагательных, как и у существительных, после шипящих под ударением пишется ё, без ударения – е.)

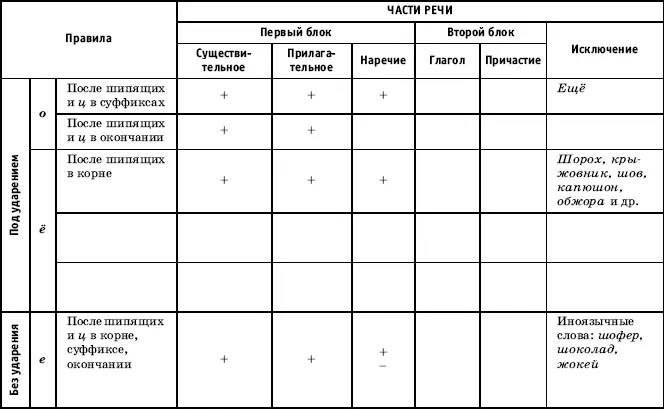

Заполняются соответствующие графы структурной таблицы.

При переходе к наречию учитель создает проблемную ситуацию:

– А теперь обратите внимание на таблицу. В первом блоке правил у нас осталось еще наречие. Можно ли предположить, что и здесь будут полностью действовать все те же правила, которые мы с вами рассмотрели?

(Выясняется, что оно будет распространяться лишь на правописание корня и суффикса, так как наречие окончаний не имеет.)

– Какой же вывод мы можем сделать из всего сказанного?

(Гласные после шипящих у существительных, прилагательных и наречий в целом подчиняются одному общему правилу правописания букв о—ё(е) под ударением и без ударения. Это правило можно сформулировать так. В корнях имен существительных, прилагательных и наречий после шипящих под ударением пишется ё, без ударения – е. (Кроме слов-исключений.) В окончаниях и суффиксах существительных и прилагательных, а также в суффиксах наречий после шипящих под ударением пишется о, без ударения – е (исключение: ещё).)

К концу урока таблица приобретает следующий вид:

На этом завершается заполнение первого блока таблицы.

Третий этап урока– применение правил.

Задача данного этапа урока состоит в усвоении алгоритмического хода рассуждения, который будет фиксироваться с помощью графических средств.

Схему алгоритмического предписания и в этом случае мы не даем, так как характер орфографического материала позволяет зафиксировать графически все правила и использовать эти модели для построения образцов рассуждения (устного и письменного). Таким образом, последовательность действий в процессе мотивировки написаний усваивается одновременно формулами правил, которые затем используются как база для построения способов их применения. В сущности, графические средства уже сами по себе обеспечивают практическое усвоение следующих умственных действий, составляющих содержание алгоритмического предписания.

Вот как выглядели в нашем варианте образцы устного и письменного обоснования орфограмм:

1) Устно: ш…лк – существительное, гласная после шипящего в корне, под ударением, следовательно, пишем ё.

Графически: ш… лк – ё.

2) Устно: ш́…рох – существительное, гласная после шипящего находится в корне, под ударением, слово-исключение, следовательно, пишем о.

Графически:ш́…рох – исключение – о.

3) Устно:щ… ка́ – существительное, гласная в корне, без ударения, пишем е.

Графически: щ…ка́ – > е.

4) Устно: больш́.й – прилагательное, гласная в окончании, под ударением, пишем о.

Графически: больш́.й – о.

В этом фрагменте урока мы показали лишь этап ввода обобщенных правил и способов их применения. В дальнейшем эта часть материала закрепляется в соответствии с изложенной ранее системой формирования обобщенных знаний.

Покажем далее, как строилась работа по изучению второго блока теоретического материала по данной теме.

УРОК 2

Буквы о—е(ё) в глаголах и причастиях Цели урока:

– расширение и углубление обобщенных знаний об употреблении о —е(ё) после шипящих в разных частях речи (включая глагол и причастие);

– усвоение алгоритмических образцов рассуждения;

– графическая фиксация правил и способов их применения.

На второй урок выносится второй блок правил – это глагол, причастие как особая форма глагола, а также слова, входящие в так называемую «глагольную группу», т. е. отглагольные прилагательные, существительные и наречия, имеющие глагольный суффикс – ён-, – ен– и оттенок действия (слова типа: копчёный, ночёвка и др.). Разделение правил на блоки (существительные, прилагательные, наречия– первый блок) объясняется наличием сходных правил. Блокировка материала дает возможность выйти и на более высокий уровень обобщения, когда выбор написания о или ё в ударном положении можно связывать впоследствии лишь с тем, относится или нет слово по своему происхождению (образованию) к глаголу: не от глагола – значит, в суффиксе и окончании пишется под ударением о, от глагола – в тех же частях слова пишем ё. К этому выводу и нужно привести учащихся в ходе второго урока.

На этом уроке необходимо дать детям хотя бы поверхностное представление о причастии как об особой форме глагола, ибо случай употребления ё в суффиксах страдательных причастий также должен быть учтен. Учащиеся 5 класса еще не знакомы с этой формой глагола. Практически можно определить причастия как слова, очень похожие на прилагательные, но это особая форма глагола.

Следует также обратить внимание на то, что в данный блок входят и слова отглагольного образования. Эти слова можно объяснить на примерах.

Ход урока

Первый этап –воспроизведение и закрепление изученного на прошлом уроке материала. Подготовка к изучению новой темы.

Основной метод –обобщающая беседа по теоретическому материалу с опорой на таблицу (заполнение по памяти той ее части, которая была отработана на прошлом уроке); графическое описание обобщенного правила; выполнение упражнений на закрепление.

– На прошлом уроке мы с вами познакомились с правилом правописания гласных о—ё(е) после шипящих в существительных, прилагательных, наречиях. Почему мы объединили эти три части речи в одну группу и какое общее правило было сформулировано? (Эти части речи можно объединить в одну группу, потому что условия выбора букв о– ё(е) после шипящих в них в основном одинаковы.)

– Какие же это условия? (В корнях этих частей речи после шипящих под ударением пишется гласная ё, кроме слов-исключений, в безударном положении пишется е, кроме иноязычных слов. В суффиксах и окончаниях существительных и прилагательных, а у наречий только в суффиксах после шипящих под ударением пишется о, без ударения – е.)

– А как можно еще короче сформулировать это правило? (В существительных, прилагательных, наречиях после шипящих под ударением в корне пишется ё, в частях слова, расположенных за корнем, – о; в безударном положении во всех частях слова пишется е. Следует помнить исключения.)

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: