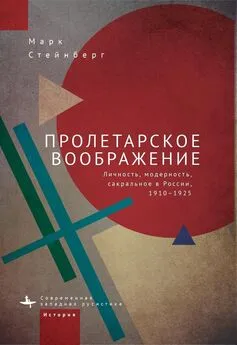

Марк Стейнберг - Пролетарское воображение. Личность, модерность, сакральное в России, 1910–1925

- Название:Пролетарское воображение. Личность, модерность, сакральное в России, 1910–1925

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2022

- Город:Бостон / Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-907532-06-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Марк Стейнберг - Пролетарское воображение. Личность, модерность, сакральное в России, 1910–1925 краткое содержание

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Пролетарское воображение. Личность, модерность, сакральное в России, 1910–1925 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Русские и советские марксисты разделяли свойственное Новейшему времени влечение к упорядочиванию, простоте, чистоте и ясности как в эстетике, так и в политике (содержательное обсуждение «очищения» как ведущего нарратива революции, с отсылками к предложенной Бауманом концепции «мечты о чистоте», характерной для модерности, и к предложенной Скоттом концепции «разборчивости», см. в [Clark 1995: 3,56–57, 60–62, 66, 69, 84, 209–211, 252, 290]). Многие стремились зарождающуюся социалистическую культуру в буквальном смысле «очистить от амбивалентности». Влиятельные чиновники от культуры постоянно напоминали пролетарским писателям, что в советской литературе нет места для «сомнений», что в пролетарской культуре «нужна ясность, четкость, твердость, выкован – ность, а не бесконечная неопределенность» [Полянский 1918: 42–43; Полянский 1925: 262]. Неудивительно, что ведущий марксистский литературный критик заявлял (с явным беспокойством и раздражением), что пролетарский писатель «не может и не должен знать раздвоения» [Родов 1920: 23]. С марксистской точки зрения, для успеха революционного движения требуется прочный, стабильный и мотивирующий набор мифов и идей, вселяющий уверенность в будущем. Рабочим писателям, как передовым представителям культуры пролетариата, объявленного новым правящим классом, особо вменялось в обязанность выражаться правильно и ясно. Идеологам-марксистам, к их огорчению, приходилось признать, что многие пролетарии страдают «мучительной раздвоенностью» [Воронский 1924: 136] [22] См. также [П. И. М. 1925: 277].

, особенно в том, что касается таких важнейших вопросов, как смысл и цель жизни, направление развития.

Пролетарское воображение, которое исследуется в данной книге, содержит изрядную долю инакомыслия, с точки зрения рабочего класса и социалистической культуры. Девиантное поведение пролетариата могло принимать самые разные формы, включая незаконные апроприации и акции сознательного протеста против монархии и капитализма, а подчас и против нового, коммунистического режима. Но история состоит не только из протеста и сопротивления. Важное место в ней занимают сомнения, раздвоенность, неразрешимые противоречия. И в этом смысле, как и во многих других, эти странные писатели превращаются из маргиналов в довольно типичных представителей своего времени. Будучи «народной интеллигенцией», они представляли ту «часть трудящегося населения, которая живет сознательной жизнью, ищет правды и духовной красоты в мире» [Шведская 1915: 16]. Будучи пролетариями, они, по мнению большинства современных им радикалов и марксистов, просто обязаны были отыскать правду и красоту и черпать из них оптимизм и веру. Им не полагалось страдать от тоски и сомнений, как принято у буржуазной интеллигенции. Однако, как и многим людям в России (образованным и не очень), этот путь оказался им не по силам. Великая перспектива современного прогресса постоянно ускользала у них из вида, и они сбивались с пути.

Глава 1

Культурная революция: становление пролетарской интеллигенции

Кружок… стремится и к объединению народной интеллигенции, интеллигенции, вышедшей из глубины народной жизни силою своего духа… Это видно, что болеть болезнями народа, плакать его слезами, а также радоваться его радостями – могут только люди, переживавшие все прелести бесправной жизни.

Друг народа, 1915Интеллигент же может еще думать за симпатичный ему молодой [рабочий] класс, но чувствовать за него он не может.

Федор Калинин, 1912Культура стала тем полем битвы, на котором разыгрались горячие сражения в весьма насыщенный и мучительный период истории России: начиная с революции 1905 года и включая первые годы социалистической революции. Большая часть личной и публичной жизни неразрывно связана со смыслом и содержанием культуры: с концепциями личности и общества, нормами частной и гражданской морали, проектами усовершенствования общественного устройства, вопросом о соотношении между правами человека и полномочиями власти. Самые разные люди в России: чиновники, реформаторы, общественные деятели, педагоги, журналисты, писатели и революционеры – стремились, каждый своим путем, к общей цели – привести жизнь в России в соответствие со своими представлениями о культуре, полагая, что она не конструируется произвольно, но имеет объективное ядро, которое необходимо обнаружить, описать и сделать для всех критерием общего блага. При этом риторика и аргументация относительно того, что такое культура, менялась с течением времени. До 1917 года речь шла в основном о содействии «умственному и нравственному развитию» страны и народа. После революции 1917 года среди новых вождей и общественных деятелей возобладали мечты о «культурной революции» и более радикальные проекты развития и распространения новой, преобразующей мир «пролетарской культуры». Но при всем различии этих намерений они имели общую предпосылку: убеждение, что культура имеет огромное значение, что эта, казалось бы, призрачная область коллективных знаний, мнений, ценностей, вкусов и практик играет ключевую роль в изменении (или сохранении) социально-политических структур и отношений.

Борьбу, которая велась из-за культуры, историки исследуют, обычно принимая во внимание только взгляды и действия активных элит. Гораздо реже ставится вопрос о том, как деятельность элит отражалась на обычных гражданах, как смысл проводимых мер воспринимался и усваивался целевой аудиторией. При этом история культурного строительства, культурной борьбы и культурной революции чрезвычайно осложняется участием личностей, которые размывают грань между носителем элитарной культуры (или деятелем культурной революции) и восприимчивым к подобному просвещению представителем низовой культуры, между интеллектуалом и необразованным простолюдином, между производителем и потребителем культуры. Эти люди бросали вызов общепринятым представлениям о том, как думают и чувствуют низшие классы российского общества, и особенно о том, как им думать и чувствовать положено. Во время культурных сражений тех лет: борьбы с «темнотой» народа, а также споров о том, какая культура ему нужна, – думающие выходцы из низов подвергали сомнению привычную повестку дня. Самый факт их существования подрывал однозначный нарратив, кто управляет культурой и выражает ее. И эти люди остро осознавали смелость своих устремлений и собственное право на самовыражение. Осмысляя личный опыт и процесс преодоления ограничений, накладываемых социальным классом и уровнем образования, они предлагали свое решение вопроса об источниках познания и смыслов, свое видение культуры как критерия общего блага и как средства преобразования.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Энди Мерифилд - Магический Марксизм [Субверсивная Политика и воображение] [litres]](/books/1058247/endi-merifild-magicheskij-marksizm-subversivnaya-po.webp)