Юрий Лотман - Анализ поэтического текста. Структура стиха

- Название:Анализ поэтического текста. Структура стиха

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2022

- Город:Москва

- ISBN:978-5-04-171809-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юрий Лотман - Анализ поэтического текста. Структура стиха краткое содержание

Книга Ю.М. Лотмана будет интересна всем, кто интересуется поэзией, литературоведением и семиотикой.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет.

Анализ поэтического текста. Структура стиха - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Дух отрицанья, дух сомненья

как

Духот рицанья, духсо мненья,

от сих «духот», «рицаний» и «мнений» – бежим в ужасе» [45] Андрей Белый. Ритм как диалектика и «Медный всадник». М., «Федерация», 1929, стр. 55.

.

В сходном смысле высказался и Л. И. Тимофеев: «Пресловутое скандирование представляется нескрываемым насилием над языком» [46] Л. И. Тимофеев. Проблемы стиховедения. М., 1931, стр. 61.

.

Оба возражения сводятся к тому, что в языковой и декламационной практике скандирование не встречается. Но возражение это основано на логической ошибке. Никто никогда не утверждал, что скандовка реализует какую-либо норму произношения эмпирического стиха. Речь идет о реальности конструкта, о реальности второго уровня. И указание на отсутствие какого-либо признака в языке-объекте не есть еще основание для утверждения об отсутствии его в метаязыке. В природе нет ни одного предмета, который имел бы форму геометрически безупречного шара. Нетрудно доказать совершенную ничтожность вероятности появления такого предмета. Но это не может рассматриваться как возражение против существования шара как геометрической фигуры. Как объект геометрии шар и существует, и представляет собой реальность. Реальные же физические шары, с точки зрения геометрии, существуют лишь в такой мере, в какой их можно принять за «правильные», пренебрегая случайными отклонениями. В тексте на любом естественном языке грамматические правила не выражены. Более того, при пользовании родным языком мы нуждаемся в грамматике не больше, чем поэт в скандовке. Но ни то, ни другое соображение не опровергает существования грамматики как объекта второй степени, метасистемы, в свете которой далеко не все имеющееся в тексте оказывается реальностью (в тексте могут быть опечатки, разница почерков и другие, вполне материальные признаки, которые «снимутся» метасистемой и настолько утратят реальность, что перестанут замечаться).

Вместе с тем необходимо подчеркнуть, что скандовка (или же связанное с ней чувство возможности постановки ударения в том месте, где оно предусмотрено метрической схемой, но отсутствует в эмпирическом тексте) совсем не означает приравнивания полноударного сегмента к пиррихию. Как раз наоборот. Она не только дает чувствовать, что на этом месте могло быть ударение, но и выделяет то, что его нет. Скандовка никогда не выступает (для современного и, что существенно, взрослого [47] Дети читают стихи скандируя, поскольку чтение конкретного стиха для них одновременно и овладение стиховой речью вообще.

, читателя) как текст – она создает фон для восприятия текста. На этом фоне текст воспринимается как реализация и нарушение определенных правил одновременно, повторяемость и неповторяемость в их взаимном напряжении.

Противопоставление метра и ритма продолжает вызывать возражения. Б. Я. Бухштаб в работе, содержащей ряд тонких наблюдений, пишет: «Теория эта вызывает ряд вопросов. Почему классический русский стих как бы не существует сам по себе, а возникает лишь от наложения из транспарант метрической схемы, признаки которой мы не можем считать атрибутами эмпирического стиха? Почему метрическая схема столь недостаточно воплощается в стихе, в основе которого она лежит? Почему вообще появляется и как образуется в сознании слушателя или читателя стихов этот контрфорс, поддерживающий здание, неспособное держаться без его помощи?» [48] Б. Я. Бухштаб. О структуре русского классического стиха. Труды по знаковым системам, т. III. – Уч. зап. Тартуского гос. ун-та, вып. 236, 1969, стр. 388.

Однако мы теперь уже имеем основания для прямо противоположного утверждения: не только не следует отказываться от противопоставления «метр – ритм» как организующего структурного принципа, а наоборот: именно на этом участке стиховедение столкнулось с одним из наиболее общих законов словесной художественной структуры.

Язык распадается на уровни. Описание отдельных уровней как имманентно организованных синхронных срезов составляет одно из коренных положений современной лингвистики. То, что в художественной структуре каждый уровень должен складываться из противонаправленных структурных механизмов, из которых один устанавливает конструктивную инерцию, автоматизирует ее, а другой выводит конструкцию из состояния автоматизации, приводит к характерному явлению: в художественном тексте каждый уровень имеет двухслойную организацию. Отношение текста и системы не представляет здесь, как в языке, простой реализации, а всегда борьбу, напряжение. Это создает сложную диалектичность художественных явлений, и задача состоит не в том, чтобы «преодолеть» двойственность в понимании природы поэтического размера, а в том, чтобы научиться и во всех других структурных уровнях обнаруживать двухслойный и функционально противоположный механизм. Отношения фонетического ряда к фонематическому (звук – фонема), клаузулы (рифмической позиции) к созвучию, сюжета к фабуле и так далее образуют на каждом уровне не мертвый автоматизм, а живое, «играющее» соотношение элементов.

Двухслойность каждого уровня может образовываться или противоречием между разнородными конструктивными элементами (так, в рифме напряжение возникает между ритмической, фонологической и, как будет видно дальше, смысловой позициями) или же между реализацией или нереализацией одного и того же конструктивного ряда (метрика). Возможно также напряжение между вариантом элемента и его инвариантной формой (соотношения «звук – фонема» и «фонема – графема»). Возможность такого напряжения рядов обусловлена тем, что, как мы говорили, в поэзии вариантная форма может быть повышена по функции и сделаться равноценной своему инварианту в отношении ранга.

Наконец, возможен конфликт между различными организациями на одном уровне. Наиболее типичен он для сюжета. Так, Достоевский часто задает сюжетному развитию инерцию детективного романа, которая затем вступает в конфликт с конструкцией идеолого-философской и психологической прозы. Однако такое же построение возможно и на низших уровнях.

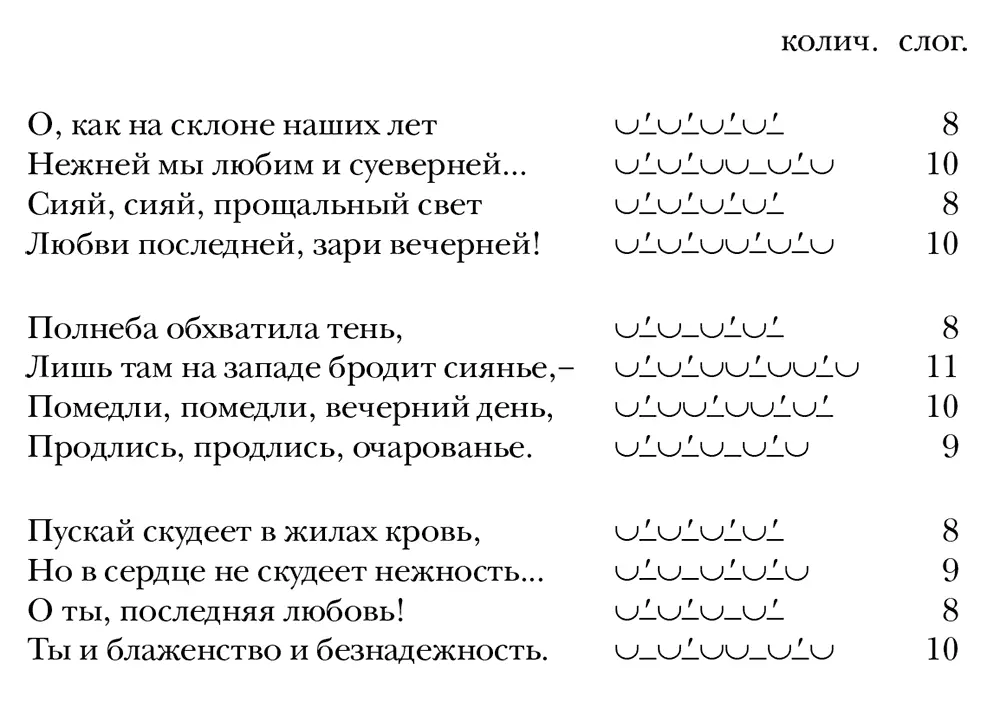

Так построено стихотворение Тютчева «Последняя любовь».

Ритмическое построение стихотворения представляет собой сложное соотнесение упорядоченностей и их нарушений. Причем сами эти нарушения – упорядоченности, но лишь другого типа.

Рассмотрим прежде всего проблему изометризма, поскольку в силлабо-тонической системе Ломоносова метрическая упорядоченность означает и повторяемость количества слогов в стихе. Первая строфа задает в этом отношении некоторую инерцию ожидания, создавая правильное чередование количества слогов (8–10–8–10). Правда, и здесь уже имеется некоторая аномалия: привычка к русскому четырехстопному ямбу, самому распространенному в послепушкинской поэзии размеру, заставляет ожидать соотношения 8–9–8–9. Лишний слог в четных стихах отчетливо ощущается слухом. Таким образом, на фоне предшествующей поэтической традиции первая строфа выступает как нарушение. Но, с точки зрения имманентной структуры, она идеально упорядочена, и это заставляет нас ожидать в дальнейшем именно этого типа чередования.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: