Наталья Баева - Рождение читателя

- Название:Рождение читателя

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:9785449051011

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Наталья Баева - Рождение читателя краткое содержание

Попробуем вспомнить о тех книгах, на которых выросло несколько поколений русских читателей. О литературных героях, некогда одинаково любимых дедушками и внуками.

Их полюбят и правнуки – стоит только протянуть руку – и снять с полки КНИГУ!

Рождение читателя - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Но главное – даже не небывалый конёк, главное – язык этой сказки. Таким не говорят в литературных гостиных, на таком в гостиных не читают! Это не барин взялся просвещать мужика – это мальчик из Тобольска. Для себя…

Потом пришла пора сказки «педагогической». Не просто «рассказ о небывалом происшествии», а рассказ с несомненной моралью. Вместо стихийного, страшноватого «народного» Морозко в сказке Одоевского впервые появляется добродушный дед Мороз Иванович. Он не заморозит Ленивицу, а просто посмеётся над ней, «наградив» ледышками вместо бриллиантов. А самый первый русский автор «воспитательной» сказки – императрица Екатерина II. Любящая бабушка писала сказки для своих внуков – сама. Про царевича Флора, восходящего тернистыми тропами искушений к вершинам добродетели…

А может ли сказка стать… учебником? Не учебником жизни, а путеводителем по конкретному школьному предмету, например? Да, шведские дети уже сто лет учат географию своей страны по книге Сельмы Лагерлёф «Путешествие Нильса с дикими гусями». Это не учебник, прикинувшийся сказкой, нет! Это – сказка, несущая огромный заряд знаний!

Интересные опыты таких «научных» сказок – это «Городок в табакерке» Одоевского, «Матросские досуги» Даля, и конечно, «Живое слово» Ушинского.

Сегодня нам трудно представить себе, что народной сказки, именно такой, какой она сохранялась в народе, мы не знаем! Даже «Колобка» для нас сочинил Ушинский, даже «Три медведя» – Толстой, даже «Снегурочку» – Даль…

Так может быть, авторская сказка – это способ донести до широкой публики взгляды автора в предельно занимательной, игровой форме, доступной даже и детям? Сказки – декларации, написанные на злобу дня, редко переживают своего автора. Лишь немногие из них талантливы настолько, что становятся «вечными». И когда старшеклассники со страдальческим видом пытаются припомнить непрочитанный учебник и сказать хоть что-нибудь о причинах революций, мне их жалко. Факты, не пережитые эмоционально, не стали знанием. Ну не было в их детстве ни «Чиполлино» Родари, ни «Королевства Кривых зеркал» Губарева, ни «Трёх Толстяков» Олеши…

Для нас эти сказки, отнятые у современных детей, были любимейшими. Это из них мы точно знали, что любая революция – прежде всего радикальная попытка исправить глобальную НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ. А какой же ребёнок не окажется на стороне справедливости?!

Ну а сказка – сатира? Пушкинский «Поп – толоконный лоб» при жизни автора даже не был напечатан!

Читая сказки Салтыкова – Щедрина, маститый критик издал возмущённый вопль: «Как же надо ненавидеть Россию, чтобы всё это написать!» Автор, столбовой российский дворянин, ответил: «Я люблю Россию до боли сердечной». Видно, было, отчего болеть сердцу…

И когда полтора века спустя министерство образования НЕ рекомендует щедринские сказки десятиклассникам (они вызывают ненужные «аллюзии», то есть ассоциации с современностью), у школьников это вызывает здоровый смех и желание срочно прочесть. Даже у тех, кто уроки, посвящённые крупнейшему русскому сатирику, проспал или прогулял!

А героическая сказка – младшая сестра былины? «Горячий камень» или «Мальчиш Кибальчиш» Гайдара – классика жанра, но из школьной программы они исключены. Изгнаны. За что? Тут вопросов больше, чем ответов… Хотим ли мы, чтобы наши дети выросли героями?

– Ах, нет, не хочу, чтобы бросался под танки… и вообще, чтоб забивал себе голову идеями! Не хочу, чтобы им руководили другие!

Но хотим мы, или нет, а руководят всегда «другие».

Идеология начинается с понятий «что такое хорошо, и что такое плохо», так что «не забивать ею голову» значит считать хорошим только и исключительно то, что хорошо для твоего личного брюха. «Скотам подобно». А «чтобы не бросался под танки»… никто не захочет, чтобы создалась такая ситуация. Но это не всегда зависит от нас.

Так что насчёт качеств необходимых для того, чтобы остановить вражеский танк? Ах, нужны? Конечно. И это не только смелость, не только ненависть к врагу (часть сформированной «идеологии», понимание того, ПОЧЕМУ враг – это враг), это прежде всего – ЛЮБОВЬ. Ко всему и ко всем, кого ты готов защищать. И здесь переоценить роль героического эпоса – невозможно!

Есть и такие сказки, которые дают ребёнку возможность почувствовать себя богатырём, великаном уже сейчас. И ощутить ответственность сильного! Бианки, Чарушин, Мамин-Сибиряк – так и хочется их назвать «соавторами» самой природы.

Мышонок Пик, Заяц Коська, Серая Шейка – так прекрасны, так беззащитны! Читатель, знакомый с ними, будет просто счастлив помочь зверушке, попавшей в беду – он сам себе от этого покажется сильнее и взрослее!

Есть и такие сюжеты, которые путешествуют по временам и странам, изменяясь почти до полной неузнаваемости! Всё начинается с торжественного и серьёзного мифа, затем обрастает «приключенческими» подробностями, приобретает национальный колорит, превращаясь в повесть, затем в сказку, и попадает в руки разным авторам в разных концах света.

Сюжет о любви девушки к страшилищу бродячий, он встречается у многих народов, а восходит к древнегреческому мифу об Амуре и Психее! В конце античной эпохи миф уже трансформировался в авантюрную повесть: там Психее наговорили, что Амур, который прилетает к ней по ночам, потому не хочет показываться на глаза, что он – страшное чудовище! А Психея полюбила это «чудовище» за ласковые речи, за добрую душу. И была счастлива убедиться, что её любимый – совсем не страшный.

Новые авторы внесли в повествование новые оттенки – и получились совершенно разные «Душенька» Богдановича, «Аленький цветочек» Аксакова, «Красавица и чудовище» Диснея…

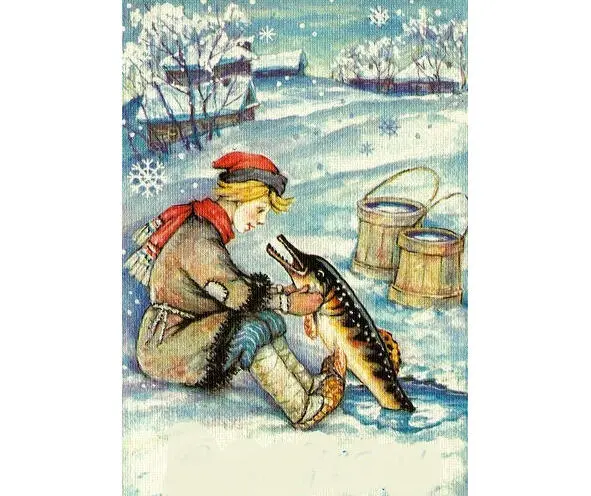

Трансформация мифа может быть и более причудливой. Все мы знаем, что у ранних христиан рыба была символом Христа, что по народным представлениям «благотворить» надо всякому потому, что никогда не угадаешь, в каком образе Бог придёт тебя испытывать. Прикинется ли он нищим, зверем или рыбой… Но кому из современных людей при прочтении этих строк вспомнится Емеля с его щукой? А связь – прямая! Ведь это только в советских пересказах Емеля говорил: «По щучьему велению, по моему хотению». А в народном варианте «волшебные слова» были несколько иными: «По щучьему велению, по божьему благословению»! Вот кто прикинулся щукой! Вот кого отпустил Емеля – и за свою доброту получил сверх всяких ожиданий! Вот какой смысл имела эта сказка, на первый взгляд – бессмысленная.

Надо ли уточнять, что звери, благодарные герою за помощь, и сами в свою очередь творящие для него чудеса пришли в авторскую сказку из этого мифа? Вспомните хотя бы пушкинскую Царевну Лебедь…

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: