Юрий Сапрыкин - Полка. О главных книгах русской литературы

- Название:Полка. О главных книгах русской литературы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2022

- Город:Москва

- ISBN:9785001397151

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юрий Сапрыкин - Полка. О главных книгах русской литературы краткое содержание

В первые два тома этого издания вошли 60 статей – о русской литературе со времени Древней Руси до 1917 года.

Полка. О главных книгах русской литературы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Во-вторых, и царь, и воеводы, под чьим началом оказывался ссыльный Аввакум, и вообще все его гонители или просто люди, с которыми сталкивала его судьба, хотя подчас сажали протопопа на цепь и пороли кнутом, но втайне подозревали, что Аввакум действительно святой, или по крайней мере не поручились бы, что это не так. Судя по всему, он был крайне убедительным полемистом, а ещё убедительнее действовал его личный пример: его готовность умереть за свои убеждения, личная нравственность и аскетизм не вызывали никаких сомнений. А если он вдруг святой, то сильно ему навредить – значит попасть в ад, и такой риск никто на себя брать не хотел. В-третьих, были и политические мотивы. Религиозная жизнь в XVII веке была неотделима от жизни общественно-политической. Никонианская реформа расколола не только верующих, но и общество в целом, это была важная и рискованная политическая история, и власти не хотели делать из Аввакума показательного мученика. Ко времени, когда его всё-таки сожгли (причём формально – по политическому обвинению: за хулу на царский дом), Алексей Михайлович умер, а раскол уже был повержен.

Можно ли назвать Аввакума диссидентом?

Вполне. Когда советские диссиденты требовали от властей «соблюдать собственную конституцию» [29] Лозунг советских правозащитников. Им сопровождался митинг гласности, который прошёл на Пушкинской площади в Москве 5 декабря 1965 года, в День Конституции. Митинг считается первой оппозиционной демонстрацией со времён установления сталинской диктатуры. Конституция 1936 года провозглашала свободу слова, печати и собраний. На площадь вышло около 200 человек, буквально через пару минут их всех разогнали.

, они в каком-то смысле следовали примеру Аввакума, требовавшего, чтобы царь и патриарх следовали решениям Стоглавого собора, и так же были готовы пострадать за свои убеждения. Многие позднейшие диссидентские практики у Аввакума и его пустозерских соузников – страдальцев за веру – были уже в ходу. Так, например, послания и другие сочинения на волю (в Москву, в Боровск, на Дон, в Сибирь и так далее) передавались из тюрьмы, спрятанные в разные предметы, например в кедровые кресты, которые мастерил старец Епифаний, а в самом удивительном случае Аввакум «стрельцу у бердыша в топорище велел ящичек зделать… и заклеил своима бедныма рукама то посланейце в бердыш… и поклонился ему низко, да отнесет, богом храним, до рук сына моего, света; а ящичек стрельцу делал старец Епифаний». Передавать письма на волю через лагерную охрану советские диссиденты, конечно, не могли, но специальные предметы с тайниками для нелегальной корреспонденции были широко распространены и у них (только этой цели служили уже не кресты, а, например, курительный мундштук, который нужно было нагреть на свечке, чтобы развинтить и найти записку на папиросной бумаге).

Параллель можно усмотреть и в «показательных процессах» XVII века: священники и церковные иерархи, сперва протестовавшие против реформы, но впоследствии не выдержавшие гонений и отрёкшиеся от старой веры, были вынуждены многократно приносить публичное покаяние в целях назидания паствы – так же, как обвиняемые по политическим делам в сталинское время.

Сподвижник Аввакума дьякон Фёдор просил Бога открыть ему, не было ли в старой вере какой-нибудь ошибки и не была ли новая вера правой. В продолжение трёх суток он не ел, не пил и не спал и получил указание умереть за истинную веру и не принимать никаких новшеств. Но он очень беспокоился о своей семье и хотел вызвать духовника (которого в этих условиях можно назвать аналогом советского адвоката), чтобы передать через него весточку родным; первым условием для этого было подчинение церкви и собору – и Фёдор подписался под документом, что «во всем повинуется святой восточной соборной и апостольской церкви и всем православным ея догматом»; он умолял царя освободить его из тюрьмы и возвратить к бедной жене и малым детям. Отказ в свиданиях и праве переписки впоследствии стал распространённым методом давления на советских диссидентов.

Александр Радищев. «Путешествие из Петербурга в Москву»

О чём эта книга?

Рассказчик, чувствительный русский дворянин с европейским образованием и либеральными воззрениями, едет на перекладных из Петербурга в Москву, по пути наблюдая неприглядную жизнь Российской империи: бесчеловечность крепостного права, коррупцию чиновников, воровские махинации купцов и слепоту монархини, которой его записки должны раскрыть глаза. Первое художественное произведение в истории русской литературы, за которое автор был сослан в Сибирь.

Когда она написана?

Радищев начинал свою главную книгу постепенно – с отдельных очерков, которые позже войдут в состав «Путешествия». Большая её часть создана во второй половине 1780-х годов. Наиболее радикальные главы – «Медное» (о продаже крепостных с публичного торга), «Торжок» (о цензуре) и др. – были написаны в 1785–1786 годы. В том же 1786 году появляется очерк о безразличном «начальнике», которого подчинённые в минуту крайней необходимости боятся разбудить, подвергая тем самым путников смертельной опасности («Чудово»). «Слово о Ломоносове» писалось с 1780 по 1788 год.

Радищев утверждал, что рукопись «Путешествия» была полностью готова к концу 1788 года. Но это, очевидно, не так, поскольку в «Кратком повествовании о происхождении ценсуры» автор упоминает известие, полученное из революционной Франции: «…Мы читали недавно, что народное собрание, толико же поступая самодержавно, как доселе их государь, насильственно взяли печатную книгу и сочинителя оной отдали под суд за то, что дерзнул писать против народного собрания». Речь здесь идёт о памфлете, тайно изданном Маратом в 1790 году. Известно, что писатель дополнял свою книгу уже после прохождения цензуры, перед печатью, в 1790 году. Важно, однако, что, создавая «Путешествие» в годы, предшествовавшие Великой французской революции, которая сильно изменила российский политический климат, автор, вероятно, не предвидел остроты реакции со стороны Екатерины II.

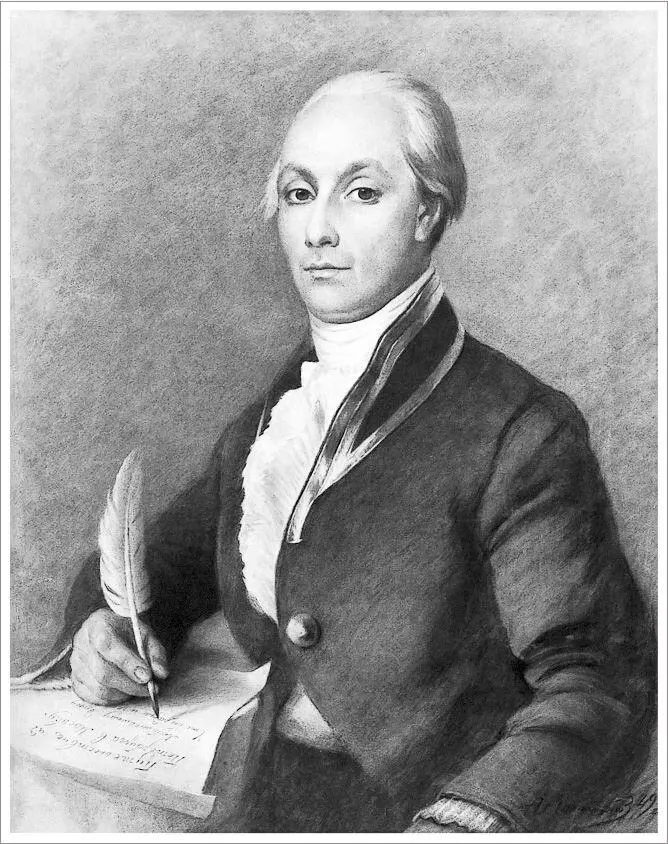

Александр Лактионов. Портрет Александра Радищева. 1949 год [30] Александр Лактионов. Портрет Александра Радищева. 1949 год. Саратовский художественный музей имени А. Н. Радищева.

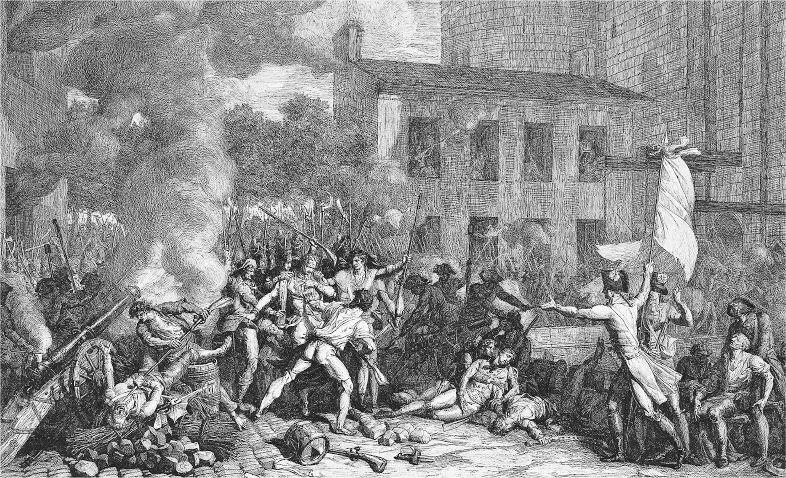

Шарль Тевенен. Взятие Бастилии. 1793 год [31] Шарль Тевенен. Взятие Бастилии. 1793 год. Метрополитен-музей.

Интервал:

Закладка: