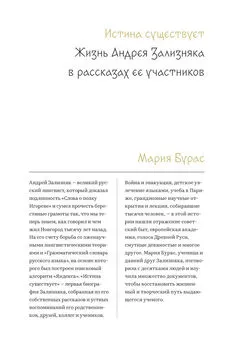

Мария Бурас - Лингвисты, пришедшие с холода

- Название:Лингвисты, пришедшие с холода

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2022

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-144664-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Мария Бурас - Лингвисты, пришедшие с холода краткое содержание

«Мария Бурас создала замечательную книгу. Это история науки в лицах, по большому же счету – История вообще. Повествуя о великих лингвистах, издание предназначено для широкого круга лингвистов невеликих, каковыми являемся все мы»

.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет.

Лингвисты, пришедшие с холода - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

«Семинаром руководили тогда Вяч. Вс. Иванов, П.С. Кузнецов и В.А. Успенский втроем, но душой семинара был, несомненно, Владимир Андреевич, – вспоминает Исаак Иосифович Ревзин 82. – Он не только вел фактически семинар (во всяком случае, я помню лишь его ведущим дискуссию), не только заполнял пустые (без докладов) дни своими лекциями по математике, но, главное, он превращал каждое занятие в действо. Это достигалось его настойчивым формализмом и педантизмом не только в обсуждении, но и во всем, что касалось внешней стороны семинара: те же дни, те же часы (с очень строгим их соблюдением), та же аудитория и те же люди (в принципе). Даже места, как мне кажется, были постоянные, причем никто их не устанавливал, но это сложилось само собой.

Мы с В.Ю. Розенцвейгом всегда сидели справа во втором ряду, перед нами Аза Шумилина (и, кажется, Зоя Волоцкая 83), где-то справа подальше, ряду в четвертом, сидел И.А. Мельчук, во всяком случае, оттуда доносились его остроты и замечания, которые мне тогда казались необходимым атрибутом всего действа. На подоконнике ближнего окна сидел очень красивый молодой человек, который выглядел как мальчик из МГИМО, но оказался физиком Мишей Поливановым, рядом с ним или на втором подоконнике сидела Никита Введенская (она жила, оказывается, в одном доме со мной, но это не привело к более близкому знакомству, с ней мы только раскланивались). Слева сзади, ближе к двери, серьезно молчала Наташа Трауберг 84, тогда еще очень тонкая и собранная, но столь же энергичная. Она всегда была одета в серо-черных тонах. (Совсем недавно она рассказала кому-то, что В.А. Успенский специально от нее требовал выхода в том же самом платье – однако эти сведения у меня из вторых рук.) Совсем сзади стоял В.Н. Топоров, не проронивший за все время семинаров ни одного слова, но, кажется, не пропустивший ни одного заседания, и, по-видимому, рядом с ним Никита Толстой 85(но я его до 1958 года не знал и потому, может быть, сейчас подставляю рядом с Владимиром Николаевичем просто другого человека с бородой). Сзади же сидел или стоял Шаумян, который, наоборот, в семинаре участвовал активно, особенно в дискуссии о фонеме, где Себастьян Константинович смело вступал в бой с В.А. Успенским по поводу правил применения математической логики (ретроспективно можно восстановить, что он объяснял Владимиру Андреевичу сущность операционных определений, что было особенно пикантно, если учесть, что В.А. Успенский в то время занимался рекурсивными функциями)» 86.

– Я помню, – рассказывает Борис Андреевич Успенский об участниках семинара, – Мельчука, Иорданскую, Андрея Зализняка, Елену Викторовну [Падучеву], Татьяну Михайловну Николаеву 87– из университетских. Я думаю, что я был самый младший. Студентов я не помню других.

Я не назвал, может быть, самые главные фигуры, – одни из самых главных, потому что был и Владимир Николаевич [Топоров], – это Маргарита Ивановна Бурлакова 88, которая потом стала Лекомцевой, и муж ее будущий – Юрий Константинович Лекомцев 89. Она была очень активной и очень хорошо работала. И муж ее был замечательный. Он был в аспирантуре по вьетнамскому языку, но вообще его интересовала общая лингвистика. Он перевел Ельмслева 90, «Пролегомены к теории языка» 91. Они оба были мои большие друзья, из самых близких, может быть.

«Педантизм и формализм, сопровождавший любое высказывание и любой поступок В.А. Успенского, – продолжает Ревзин, – вовсе не был скучным формализмом; это был веселый, озорной педантизм, сопровождавшийся совершенно небывалыми разрешениями: на семинаре было устами самого В.А. разрешено перебивать докладчика, задавать ему вопросы, выходить во время его доклада к доске и затевать с ним спор, разрешено было не понимать докладчика и гордиться этим. Все это было неслыханно среди лингвистов, особенно поразительно на филфаке (и уже совсем немыслимо в нашем Инязе), и этим правом действительно пользовались: чаще и громче всех, конечно, И.А. Мельчук, сопровождавший победным смехом свои замечания, но и другие, но и я сам, чувствовавший себя в этой аудитории гораздо больше студентом, чем в свое время в Инязе.

Я очень любил эти собрания и, кажется, не пропустил ни одного. Даже больной, с бюллетенем, я приходил на семинар, и не было такого дела, которое я бы не бросил, если оно приходилось на понедельник вечером, когда заседал семинар. Семинар начался с того, что участникам было предложено дать точные определения понятия падежа (“сколько падежей в русском языке?”, “что значит, что два слова стоят в одном падеже?”) и ямба (“что значит, что «Евгений Онегин» написан ямбом?”). Само сопоставление этих двух столь разных проблем действовало на воображение. Оно, с другой стороны, с самого начала определило широту интересов нашего семинара».

– Я очень хорошо помню, – вспоминает В.А. Успенский, – когда семинар начинался, я пошел к Колмогорову. Как-то я знал, что он интересуется лингвистикой, – ну, он всем вообще интересуется, и я его спросил, чего там делать-то, на этом семинаре? Вот мы его открываем, а делать-то там чего? Он говорит: «Ну, дайте задачи». Я говорю: «Какие задачи?» И вот он дал две задачи. Одна задача – пусть они определят, что такое ямб. А вторая задача: вот все говорят «падеж», «падеж». В школе учат: шесть падежей. Потом ближайшее рассмотрение показывает восемь, а на самом деле там еще более тонкие обстоятельства возникают. Вот у Зализняка потрясающие наблюдения: что такое «пойти в солдаты», например? Что это за падеж такой? Если это именительный падеж, то что же – именительный падеж с предлогом?

Этот все обсуждалось на нашем семинаре с Ивановым, и я помню, тогда возник вопрос, а бывает ли партитив от имен собственных. И Петр Саввич Кузнецов – это очень характерно для него – говорит: «Конечно, бывает! Вот помню, я видел сон в молодости. Там мой приятель Сережа лежит на столе, на блюде поданный, держа в зубах петрушку или укроп, как такой заливной поросенок. И кто-то кого-то спрашивает: “Хочешь Сережи?” Вот “Сережи” здесь явно партитив!» Вот так все это происходило тогда.

Да, так вот, Колмогоров говорит: «Падежей в русском языке шесть. А чего шесть? Чего? Непонятно чего. А в немецком четыре. Чего четыре? Вот пусть они…» – и он тут же мне объяснил, что такое падеж. Определение падежа по Колмогорову. Я, по счастью своему, это тут же записал. И опубликовал 92.

Вообще Колмогоров характерен тем, что он очень много своих идей, наблюдений, открытий, я бы даже сказал – он так вскользь упоминает при обсуждении какого-нибудь доклада на семинаре. Вот если удалось кому-то это услышать, а услышав, понять, а поняв, запомнить, а запомнив, записать, а записав, опубликовать, – тогда это остается. А бо́льшая часть, конечно, ни то, ни другое, ни третье – и ушла куда-то вообще и неизвестно где находится.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: