Анна Зайцева - Модели времени в психоанализе

- Название:Модели времени в психоанализе

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:9785005160393

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Анна Зайцева - Модели времени в психоанализе краткое содержание

Модели времени в психоанализе - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Впрочем, что касается теории постоянства объекта, с теми или иными нюансами она разрабатывалась и Анной Фрейд, и австро-американским психоаналитиком Рене Шпицем. Шпиц обозначил допустимый для младенца промежуток разлуки с матерью: если мать исчезает более чем на 3—5 месяцев после того, как ребенку исполнилось полгода, у ребенка развивается анаклитическая депрессия. Если в последующем не образуются значимые объектные отношения с другими людьми (помимо исчезнувшей матери), такой ребенок страдает от «госпитализма», угасания многих психических функций, остановки в развитии.

Значительный вклад Анны Фрейд в возрастную периодизацию заключается в том, что она указывает на примерную хронологию развития защитных механизмов, а также выделяет этапы развития Сверх-Я (которое включает в себя Я-Идеал и совесть). Этапы развития А. Фрейд рассматривает как разрешение определенного конфликта между влечениями и требованиями реальности (окружающей среды). Нормальное развитие, при этом, не линейно: оно идет скачками, подразумевая в том числе периоды регрессии. Таким образом, А. Фрейд верна теории Фрейда о колебаниях индивида между принципом удовольствия и принципом реальности, углубляя и уточняя ее.

Британский детский психоаналитик Дональд Винникотт рассматривал развитие младенца как переход от абсолютной зависимости, слияния с матерью к состоянию «персонализации»; при этом могут происходить откаты в неперсонализированное состояние. На этом пути ребенку помогает баланс между удовлетворением потребностей и фрустрациями («достаточно хорошая мать»). От простого использования объекта, который ощущается младенцем как часть его самого, младенец переходит к осознанию независимого существования объекта и отношениям с ним. По мнению Винникотта, это наиболее сложный и основополагающий период развития: он определяет будущее функционирование ребенка и наличие или отсутствие психических расстройств. Подобно Отто Ранку, Винникотт начинает отсчет не с первых месяцев ребенка, а с момента рождения, и даже более того – с внутриутробного развития: от эмоционального благополучия плода будет зависеть эффективность переживания травматического рождения.

Значительный вклад этого психоаналитика в концепцию психического времени заключается в том, что он вывел формулу допустимого промежутка времени, в которое объект (мать) может покидать младенца без ущерба для его психического развития. Предположим, что через х минут отсутствия матери ее образ стирается из сознания ребенка, что приводит к дистрессу. Если мать появляется через х+у минут, этот дистресс снимается без последствий. Однако если мать появляется только через x+y+z минут, последствия дистресса необратимы, травма произошла, психика перешла из прежнего состояния в некое иное, пережив «разрыв жизненного континуума, жизненной целостности», «немыслимую тревогу» и «острое состояние спутанности, обусловленное дезинтеграцией нарождающейся структуры эго» (цит. по 12, с. 73). Это новаторское добавление к теории травмы: до Винникотта психоаналитики пытались выделить те или иные критические возрастные периоды, в которые ребенок может с наибольшей вероятностью травмироваться; но никто не выделял настолько четко допустимый временной период переживания острого дистресса, после которого изменения в функционировании необратимы.

Эрик Эриксон (германо-американский психоаналитик) предложил принципиально иной подход к личностному развитию: с учетом исторического времени, конкретной культурной среды, в которой развивается индивид; его метод можно назвать психоисторическим, хотя в целом он остается в рамках психоанализа. По теории Эриксона, у ребенка формируются эго-идентичность и групповая идентичность; первый вид идентичности отвечает за целостность личности, и процесс его формирования продолжается всю человеческую жизнь. Групповая же идентичность не менее важна, так как буквально с рождения ребенок воспитывается определенным образом, с тем чтобы оказаться адекватным членом своей социальной группы. «Различные исторические периоды, – писал он, – дают нам возможность видеть во временных заострениях разные аспекты по сути своей неразделимых частей человеческой личности» [цит. по 29].

Общество предлагает личности задачи для каждой стадии развития; так что можно сказать, что согласно Э. Эриксону, развитие личности определяется текущим историческим временем, менталитетом, потребностями и представлениями социальной среды.

Представители теории объектных отношений (Фейрбейрн, Гантрип) дополнили и пересмотрели принцип навязчивого повторения, рассматривая его не только как работу влечений, но и как попытку вернуть себе «плохой объект» из ранних детских отношений, восстановить ту эмоциональную атмосферу. Современный психоаналитик К. Райш, рассматривая вопросы парной терапии, замечает, что воспроизведение одних и тех же деструктивных паттернов имеет своей причиной как детскую травму, так и неудовлетворенные ранние потребности, и бессознательную надежду «переиграть» в свою пользу привычную схему отношений. «Такое партнерство возбуждает глубинные стремления наконец-то исправить положение дел и содержит потенциал нового возмещающего (reparative) опыта» [32].

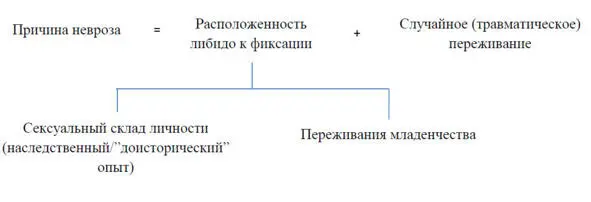

Среди психоаналитиков, совершивших важный вклад в вопрос психического времени, нельзя не упомянуть Андре Грина. Его работы незаслуженно мало переводились на русский язык, так что в России он известен как автор концепции «мертвая мать» и как критик Лакана (а скорее, критик практических форм реализации лакановского «короткого кадра»). Между тем, ему принадлежит фундаментальная книга о времени в психоанализе. Нельзя сказать, что Грин вносит какое-то новое направление в психоанализ, оперирует новыми понятиями или теориями; главное что он делает – тщательно, досконально разбирает работы Фрейда, отмечая эволюцию его взглядов на время, указывая на ключевые проблемные точки, вокруг которых строится дискуссия о психическом времени. По замечанию А. Грина, мысль Фрейда постоянно колеблется между двумя способами смотреть на психику: диахроническим и структурным; первый связан с понятием времени, второй – с психическими структурами. Разумеется, историческая и структурная оси психики взаимосвязаны. Он приводит следующую схему, обнаруживая в ней «диахроническую неоднородность (гетерохронность)» психики [1, с. 39]:

А. Грин постоянно подчеркивает парадоксальность психического времени. Его крайняя усложненность вызвана даже не тем, что в психике сочетаются разные временные пласты; проблема в том, что они зачастую оппозиционны друг другу, стремятся выполнять разные задачи. «Бессознательное игнорирует время, но сознание игнорирует, что бессознательное игнорирует время ; оно не осознает даже, что видимое ему время это какие-то жалкие крохи времени» [1, с. 56]. К тому же, существует напряжение между временем субъекта и временем Другого: между глубинными пластами психики и временем социума, культуры, отношений между людьми. Человек, таким образом, являет собой не одну «историю», а переплетение разных историй на разных уровнях психического, которые смешиваются, переплетаются, живут в разных ритмах. Грин сравнивает эти временные «панели» с пэчворком (лоскутным шитьем) или с плащом Арлекина, сотканным из разноцветных кусочков; однако связи между ними не образуются случайным образом, и потому могут быть даже важнее, чем сами по себе «мнесические кусочки» (следы). Противоречие между сознательным восприятием времени и его трансформацией в бессознательном настолько велико, что даже крупные психоаналитики пытались избежать погружения в эту тему: как описать бессознательное средствами сознания, как составить целостную картину психического времени, если различные его проявления настолько противоположны друг другу, что образуют постоянные парадоксы? Грин, однако, предпринимает хотя бы попытку взяться за эту задачу.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: