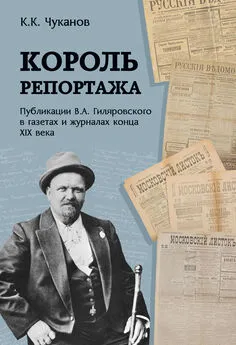

Кирилл Чуканов - Король репортажа. Публикации В.А. Гиляровского в газетах и журналах конца XIX века

- Название:Король репортажа. Публикации В.А. Гиляровского в газетах и журналах конца XIX века

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2019

- Город:Москва

- ISBN:978-5-6042415-4-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Кирилл Чуканов - Король репортажа. Публикации В.А. Гиляровского в газетах и журналах конца XIX века краткое содержание

Эти статьи интересны не только с точки зрения истории отечественной журналистики, но живо и красочно представляют быт страны и Москвы конца XIX века.

Книга представляет огромный интерес не только для специалистов в области истории, но и для многочисленных почитателей творчества В.А. Гиляровского.

Король репортажа. Публикации В.А. Гиляровского в газетах и журналах конца XIX века - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Вряд ли случайно упоминание о «крестах». Престижные награды.

«Солдатский георгиевский крест» получали не только по соответствующему представлению ротного командира. Вся рота должна была проголосовать: достоин.

Награда была нужна Гиляровскому. Это, впрочем, не противоречило сказанному им про «озорство», тягу к приключениям. Если верить его мемуарам, был награждён.

Однако прямых документальных подтверждений боевого прошлого нет. Послужной список вольноопределяющегося Александропольского пехотного полка не обнаружен в фондах РГВИА.

Вины «короля репортёров» опять нет. Документация Александропольского пехотного полка за указанный срок не сохранилась. Вообще нет полковых документов, отгосящихся к XIX веку. Утеряны сведения о службе не только Гиляровского, но и других вольноопределяющихся.

Зато есть косвенные подтверждения сказанному Гиляровским о русско-турецкой войне. Он в мемуарах упомянул имена некоторых сослуживцев, их документы сохранились. Правда, уже не в материалах Александропольского полка. В частности, обнаружен послужной список ротного командира – «капитана Карганова».

Согласно послужному списку, А.А. Карганов в 1877–1878 годах командовал двенадцатой ротой Александропольского полка. Так называемую Турецкую кампанию начал в чине штабс-капитана, получил и повышение 10.

Не мог бы Гиляровский угадать и полк, и роту, и фамилию командира, и чин его. Да и не только это. Совпадений много. И не исключено, что ещё найдутся прямые документальные подтверждения сказанному в мемуарах.

Опять же, стоит учесть доводы здравого смысла. Гиляровский, по свидетельствам современников, ещё с конца 1870-х годов носил георгиевскую ленточку в петлице, о военных приключениях рассказывал, когда здравствовали многие сослуживцы по Александропольскому полку, так что сочинительство было крайне опасным: разоблачение – навсегда погубленная репутация. Значит, не сочинял.

В 1878 году совсем не долго нужно было служить вольноопределяющемуся, чтобы получить офицерские погоны. Однако после войны он вышел в отставку. Это объяснимо: «солдатский георгий» получен, доказано, что Гиляровский вовсе не второгодник, а герой, да и мечтал он тогда о театре.

Из театра в литературу

Если верить Гиляровскому, театром был увлечён с детства. Неизвестно, собирался ли в ту пору актёром стать, но когда такая возможность представилась, не упустил её.

В театре героя помнили, ждали. Актёрскую карьеру он продолжил. Сохранились афиши, напечатанные в конце 1870-х годов, там указан сценический псевдоним Гиляровского – «Сологуб».

Правда, Гиляровскому доставались лишь эпизодические роли. А он, похоже, на большее надеялся. Так что и сценическая карьера не заладилась.

О его артистизме рассказывали многие современники. Например, познакомившийся с ним уже в советскую эпоху писатель Л.В. Никулин отметил: «Дядя Гиляй был превосходный рассказчик, не лишённый актёрского мастерства (он был близок к театру)» 11.

Вот именно – «близок». Не более. Да, помимо артистизма, была у него и, как тогда говорили, фактура: атлетическое телосложение, великолепная физическая подготовка, зычный голос, отчётливая дикция, однако не хватало главного – сценического таланта. Гиляровский уяснил это через несколько лет, почему и ушёл из театра.

Мечтал он и стать поэтом. Не только стихи писать, но печатать их, жить гонорарами, добиться литературной известности.

Этой мечте был верен, даже став знаменитым репортером. Так, А.П. Чехов в одном из писем 1891 года рассказывал: «Охотно бы продал и Гиляровского с его стихами, да никто не купит. По-прежнему он влетает ко мне почти каждый вечер и одолевает меня своими сомнениями, борьбой, вулканами, рваными ноздрями, атаманами, вольной волюшкой и прочей чепухой, которую да простит ему бог» 12.

Чехов не вполне прав. Находились покупатели на стихи Гиляровского. В газетах печатал их под различными псевдонимами ещё будучи актёром, о чём сам рассказал в мемуарах.

Однако спрос на его лирику оказался не велик. И успехи в области поэтической юмористики тоже. Характерный пример – опубликованное московской «Русской газетой» летом 1881 года стихотворение «Бюст» 13.

Лирический герой описывает историю своей женитьбы. Точнее, выбора жены:

Познакомился я с нею

В благороднейшем семействе

И никак не мог подумать

Об обмане и злодействе!

Что за «обман», понял слишком поздно. Сначала – ухаживал «целый год совсем бесплодно».

В итоге сватовство, венчание. Однако и разочарование —

Этой девственною грудью

Я один лишь обладаю!!! —

И супругу в исступленьи

Крепко к сердцу прижимаю!

И представьте, что нашёл я:

Грудь прямая, как лопата,

Чем я прежде любовался,

Была вата! только вата!!!

Газеты «Русское слово» и «Московский листок» тоже публиковали стихи Гиляровского. Но к этой поэзии он сам относился иронически —

Вот и в газете теперь здесь пишу я:

Злое караю, добро похвалю,

И про стихи и куплеты трактуя,

Так выражаться всегда я люблю:

Лишнего меньше, и краткость в куплете;

Мысли же – более силы придать!..

Ну, а в душе-то идеи не эти, —

Как бы… побольше с редакции взять! 14

В «Московском листке» пробовал Гиляровский силы и как фельетонист. Для этого выбрал псевдоним новый, привлекающий внимание: «Проезжий корнет».

Псевдониму стиль вполне соответствовал. Будто и впрямь о своих поездках, балагуря, повествовал молодой офицер. Гиляровский даже стихи помещал в фельетоны.

Можно сказать, он и в журналистике оставался актёром. Хотя бы отчасти. Вот и сыграл «проезжего корнета».

Удачно была выбрана маска. Но издатель «Московского листка» – Н.И. Пастухов – счёл неуместным такой псевдоним для репортёра.

Пастухов, как рассказывал позже Гиляровский, прочёл репортаж о пожаре на одной из крупнейших московских фабрик, а «потом засмеялся.

– Корнет? Так корнету и поверят!

Зачеркнул и подписал: «Свой человек»» 15.

Этим псевдонимом подписаны и другие репортажи Гиляровского в «Московском листке». Включая корреспонденции о так называемой Кукуевской железнодорожной катастрофе.

Они принесли Гиляровскому славу удачливого репортёра. Сначала в Москве и её окрестностях, затем – по всей Российской империи.

Как известно, ночью 29 июня 1882 года сильное наводнение размыло насыпь под железнодорожным полотном на участке Московско-Курской дороги близ деревни Кукуевка. Это и стало причиной крушения поезда. Локомотив и семь вагонов упали в образовавшуюся скважину и оказались под размытым грунтом. Результат – сорок два погибших, тридцать пять раненых. Примечательно, что машинист состава, проходившего несколько раньше, сообщил на первой же станции об аварийной ситуации, но дальше сигнал не поступил: не работал телеграф. Чиновники Министерства путей сообщения попытались воспрепятствовать распространению сведений о масштабе трагедии: едва начались спасательные работы, войска ближайшего гарнизона срочно оцепили место катастрофы. Солдатам было приказано не пропускать за оцепление ни родственников жертв, ни журналистов.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: