Сергей Балыбердин - Русский язык, которого мы не знаем

- Название:Русский язык, которого мы не знаем

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:9785449090287

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Балыбердин - Русский язык, которого мы не знаем краткое содержание

Русский язык, которого мы не знаем - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

С формами существования объекта определиться немного сложнее, ведь они тоже должны быть универсальны как для живого существа, так и для объекта неживой природы. В своей физической форме любой объект или существует, или не существует. В данной форме никаких других этапов существования объекта быть не может. Значит, мы можем предположить, что остальные две формы существования объекта не связаны с его физическим проявлением.

Мы с вами рассматриваем буквы, которые являются инструментом только лишь человека, поэтому давайте рассмотрим этапы сотворения чего-то материального именно им. Их нам будет проще всего представить.

Первым этапом создания человеком чего-либо является мысленное представление желаемого результата в самых общих чертах. Например, мы представили, что нам нужен стул. На этом этапе, кроме нашего сиюминутного желания, еще ничего нет, а сам стул представлен в физическом мире лишь в форме самого общего мысленного образа.

На втором этапе воображаемый нами стул «обрастает» подробностями и конкретикой, а также строится план по достижению желаемого на физическом уровне, превращая нашу мысль в замысел. Это уже не абстрактный воображаемый стул, а стул конкретной формы, размеров, из конкретной породы дерева, который мы сможем сделать, выполнив какие-то действия. Сам стул уже представлен в физическом мире в форме детального мысленного образа.

На третьем этапе мы принимаем решение воплотить замысел в жизнь. То есть выражаем намерение сделать то, что задумали. Очень многие замыслы разрушаются именно на этом этапе реализации. Ведь человек может принять решение, но не дополнив его соответствующим замыслу количеством собственных сил, может так и не приступить к его реализации. На этом этапе детальный мысленный образ стула дополняется энергией, позволяющей ему обрести физическую форму.

Далее, если наше намерение достаточно сильно́, следует процесс реализации замысла на физическом уровне. Совокупность наших действий и различных материалов, из которых будет состоять наш стул, на данном этапе является следующей формой его физического существования.

Конечным результатом наших действий, согласно замыслу, в той или иной мере является задуманный нами объект. В случае рассматриваемого примера это стул. Соответствие его формы и качества исходному замыслу зависит от проработанности намерения, прилежности в его исполнении и многих других факторов, включая мастерство исполнителя.

Из этих пяти этапов выделим диаметрально противоположные состояния объекта: абстрактный мысленный образ и физический объект, а также две области действия: замысел или мыслительный процесс, детализирующий образ создаваемого объекта, и физическая реализация замысла. Пятым этапом, отделяющим две области действия, является решение о реализации замысла.

Абстрактный мысленный образ, решение о реализации замысла и физический объект как «граничные состояния» мы предлагаем соотнести с тремя направляющими матрицы, а мыслительный процесс детализации образа создаваемого объекта и физическое действие по созданию объекта – с областями между этими направляющими.

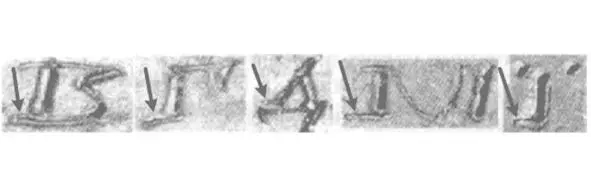

С обозначением всех направляющих матрицы мы определились, и нам осталось только правильно их расположить: какие из них необходимо соотнести с ее вертикальными направляющими, а какие с горизонтальными, и в каком порядке они должны следовать. В этом нам помогут сами изображения букв. В их графике обнаружились замечательные особенности, которые последовательно и в полном объеме встречаются только в «Новгородском кодексе». Применительно к вертикальным элементам буквы это нижний ограничитель левой линии буквы (показан стрелкой на примере букв В, Г, Д, М и Ї) (Рис. 9).

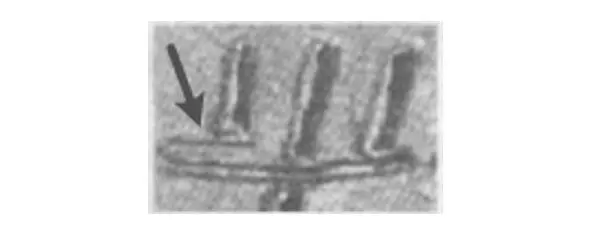

Этот ограничитель обнаружился и у буквы Ш, хотя именно в ее графике он не просматривается. Однако он показан в графике буквы Щ, которая образована непосредственно из графики буквы Ш, что позволяет сделать вывод о его наличии и в ней (Рис. 10)

Рис. 9. Изображения букв В, Г, Д, Ми Ї в «Новгородском кодексе»

Рис.10. Изображение буквы Щ в «Новгородском кодексе»

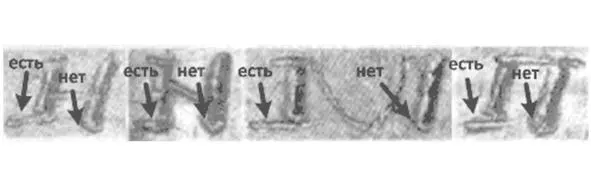

Прорисовка нижнего ограничителя в графике данной буквы более чем примечательна, ведь он мог просто совпасть с горизонтальным элементом буквы. Так эту букву было бы проще нарисовать, но писарь упорно продолжал показывать ограничитель отдельно, отрывая левый вертикальный элемент буквы от горизонтального. Подобный отрыв не наблюдается ни у среднего, ни у правого вертикального элемента ни в одном изображении букв. Если в графике какой-то буквы присутствуют два вертикальных элемента, то нижний ограничитель может присутствовать только у левого из них. В случае если буква занимает всю ширину матрицы, то не будет его и у правого вертикального элемента:

Рис.11. Изображения букв Н, N, П и М в «Новгородском кодексе»

Самые широкие буквы азбуки М и Ш имеют ограничитель левого вертикального элемента, средние по ширине буквы, например Н, N и П, тоже имеют его в своем составе, и единственная узкая буква нашей азбуки, буква Ї, также его содержит. Это позволяет предположить, что вертикальная линия буквы, которая может быть и наклонена, имеющая нижний ограничитель, отвечает за одну и ту же характеристику объекта и должна располагаться только на левой вертикальной направляющей матрицы. Иначе графика букв М и Ш выйдет за правый предел матрицы.

Та же левая вертикальная линия в некоторых случаях оканчивается еще и верхним ограничителем:

Рис.12. Изображения букв К и N в «Новгородском кодексе»

В целом по изображениям букв «Новгородского кодекса» нами замечено, что верхний ограничитель может совмещаться с горизонтальным элементом букв. Его наличие в графике буквы в данном случае выражается выходом горизонтального элемента за вертикальный элемент буквы, с которым он соприкасается, слева:

Рис.13. Изображения букв Г, М и П в «Новгородском кодексе»

Последовательное изображение ограничителей вертикальных линий букв позволяет нам сформулировать общее правило их употребления: левая вертикальная линия может иметь нижний и верхний ограничители либо только нижний, а к средней и правой вертикальным линиям такие ограничители не применимы 9 9 Про особенности буквы П, в графике которой это правило нарушается в части верхнего ограничителя средней линии, будет отдельно написано в главе, посвященной этой букве.

. Важно отметить, что ограничители левой вертикальной линии нарочито смещены влево относительно самой вертикальной линии, то есть они почти полностью лежат левее нее. Эта их особенность позволяет нам определиться с тем, с какими направляющими матрицы можно соотнести формы существования объекта, а с какими временны́е отсечки. Заранее не зная их расположения, можно равновероятно предположить, что левая вертикальная линия матрицы может соотноситься с какими-то крайними характеристиками объекта: мысленной формой существования объекта, физической формой существования объекта, моментом создания/рождения или моментом разрушения/смерти. Нам остается только последовательно перебрать все возможные варианты и увидеть, какие из них в принципе являются приемлемыми.

Интервал:

Закладка: