Петр Владимиров - Памяти Пушкина

- Название:Памяти Пушкина

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2019

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4484-8117-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Петр Владимиров - Памяти Пушкина краткое содержание

Памяти Пушкина - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

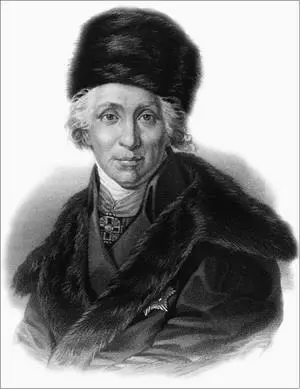

В.А. Жуковский

Лицеисты, однако, мечтали о столице и рядом с приведенным письмом Илличевского к петербургскому товарищу можно отметить такие же выдержки из первых лицейских опытов А.С. Пушкина: «Хорошие стихи не так легко писать… Меж тем как Дмитриев, Державин, Ломоносов, Певцы бессмертные, и честь, и слава россов, Питают здравый ум и вместе учат нас» («К другу стихотворцу» 1814 г.) [1] Все ссылки на сочинения А.С. Пушкина сделаны нами по известному полному изданию «Общества для пособия нуждающимся литераторам и ученым»: «Сочинения А. С. Пушкина», 6 томов, 1887 г.

. Пушкин уже делает характеристики русских поэтов, называя в послании «Городок» 1815 г.: нежного Дмитриева с Крыловым, творцом Чернавки, Подщипы, плененных царей, смелого насмешника (Батюшкова) над творениями Рифматовых, книги которых гибнут, «едва на свет родясь», и выше которых молодой поэт ставит «Удалого наездника Свистова» (Баркова), замысловатого певца Буянова (дядю В.Л. Пушкина), не говоря уже о Державине с чувствительным Горацием, Озерове с Расином, Фонвизине и Княжнине с Мольером-исполином, Богдановиче с добрым Лафонтеном, Карамзине с Руссо и др. Эта способность отдавать себе отчет в истории судеб русской словесности, этот критический дар с годами укреплялся в Пушкине и достиг замечательной верности суждения – строгой и правдивой – в оценке настоящих достоинств русской словесности, лучшие явления которой он превзошел силой своего таланта, а слабые – поднял на недосягаемую высоту. Ко времени выпуска из Лицея в 1817 году Пушкин уже овладел почти всей предшествующей русской литературой и представил опыты богатой лирики – игривой и элегической, – бойких эпиграмм и даже поэм, которым отдался с увлечением по выходе из Лицея. Лицейские стихотворения Пушкина, дошедшие до нас, представляют собой подражания не только поэтам новой школы, Карамзину, Батюшкову, Жуковскому, но и прежним певцам российского Парнаса, Державину, Дмитриеву, Хераскову, Богдановичу и др. Следуя последним, Пушкин порывается овладеть эпическими формами полушуточных-полуисторических поэм, вроде «Бовы», «Руслана и Людмилы», пользуясь русскими сказками и древнейшей русской историей, в которой лицеист Пушкин наиболее успевал, как и в словесности. Он уже соединил в своем звучном, легком стихе черты поэзии Державина с новыми направлениями, чем и отличился на публичном акте Лицея в 1815 году, в присутствии маститого 72-летнего старца Державина, ожившего при звуках пушкинских «Воспоминаний в Царском Селе». Старый поэт, певец Фелицы, уже на краю своей могилы бросился обнимать будущего славного юношу за его оду, в которой чуялись свежие, новые силы. Эту трогательную сцену в исторических воспоминаниях русской литературы Пушкин изобразил в послании «К Жуковскому» 1817 года и в восьмой песне «Евгения Онегина»:

И бледной зависти предмет неколебимый (Карамзин)

Приветливым меня вниманьем ободрил;

И Дмитрев слабый дар с улыбкой похвалил,

И славный старец наш, царей певец избранный (Державин),

Крылатым гением и грацией венчанный,

В слезах обнял меня дрожащею рукой

И счастье мне предрек, незнаемое мной (I, 163).

Старик Державин нас заметил

И, в гроб сходя, благословил (III, 382).

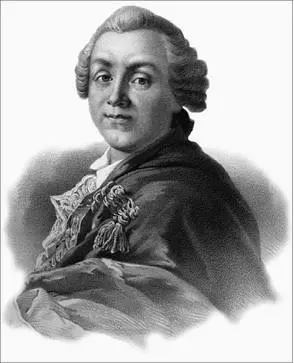

Г.Р. Державин

Здесь уместно окинуть хотя беглым взглядом историю русской поэзии, не имевшей правильного развития в века, предшествующие XVIII, чтобы понять связь и последующих высоких произведений «заветной лиры» А.С. Пушкина с историей русской поэзии, русской литературы, о которой наш народный поэт всегда любил думать, равно останавливаясь на Ломоносове и «Слове о полку Игореве», на Карамзине и летописях, на балладах Жуковского и на народных песнях, сказках и преданиях. Замечу здесь, что моей задачей будет не биография А.С. Пушкина, которую мы найдем скоро во всех подробностях его многочисленных и живых отношений ко времени, ни его проникновения в западноевропейскую жизнь и литературу, которые изложат и оценят знатоки европейской поэзии, а только внутреннее отношение поэзии Пушкина к предшествующей русской поэзии.

Русская поэзия как непрерывное литературное явление считает за собою не более двух-трех веков развития из исполнившейся уже тысячелетней истории славяно-русской литературы. Старая русская письменность и книжность только в XVI–XVII веках дала образцы определенного стихосложения в двух резко расходившихся направлениях: в старом песенном направлении, образцом которого было и «Слово о полку Игореве» – единственный цельный памятник в этом отношении – и отражение его в «Задонщине», в складной речи летописных повествований по народной памяти, в простонародных словах поучений, повестей, в замечательном «Горе-Злосчастии» – единственном памятнике рассматриваемого первого направления XVII века, и рядом в другом направлении XVII – начала XVIII века, подражательном, закованном в школьный силлабический стих Симеона Полоцкого и его южнорусских и западнорусских предшественников не старее начала XVI века (первый опыт, едва ли не Скорины 1517–1519 годов). Симеон Полоцкий своей рифмотворной Псалтырью оказал большое влияние: Кантемир такими же силлабическими стихами пишет свои талантливые сатиры, столь же уродливые по форме, как новые стихи Тредиаковского, впервые уразумевшего значение тонического народного стихосложения. Пушкин не раз брал под свою защиту несчастную фигуру «камердинера профессора Тредьяковского» (VII, 287), с его неуклюжими, собственного изобретения стихами, с его положением в качестве придворного светского поэта в эпоху временщиков. «Вы оскорбляете человека, – пишет Пушкин в 1835 г., – достойного во многих отношениях уважения и благодарности нашей» (VII, 389); «изучение Тредьяковского приносит более пользы, нежели изучение прочих наших старых писателей. Сумароков и Херасков верно не стоят Тредьяковского… Любовь его к Фенелонову эпосу делает ему честь, а мысль перевести его стихами и самый выбор стиха доказывают необыкновенное чувство изящного. В «Телемахиде» находится много хороших стихов и счастливых оборотов, вроде: «Корабль Одиссеев Богом волны деля, Из очей ушел и сокрылся» (V, 225).

А.П. Сумароков

Пушкин не раз задумывался о начале русской словесности, указывая, что «Тредьяковский один понимающий свое дело» (V, 252). «Влияние Тредьяковского уничтожается его бездарностью, влияние Кантемира уничтожается Ломоносовым». Он чувствует, что если русская словесность и рождается только при Елизавете в лице «великого человека» Ломоносова, бессмертного певца (I, 165), однако не вдохновенного поэта, наложившего своей теорией о слоге тяжелые узы на русскую словесность (V, 221–222), блиставшего более духовными одами, чем «должностными на высокоторжественные дни», тем не менее народная поэзия и старинные памятники – «эти сказки, песни, пословицы, произведения лукавой насмешливости скоморохов и Летописи, Послания царские, «Песнь о полку», «Побоище Мамаево», затеи нашей старой комедии – достойны любопытства и благоговения». Пушкин не раз дает доказательства в своих замечаниях о старых русских памятниках глубокого понимания старинного русского языка, настоящей поэзии в устной народной словесности. Подражательность иноземной словесности, например в лице Сумарокова, Пушкин осуждает в сильных порицаниях: «Ты-ль это, слабое дитя чужих уроков, Завистливый гордец, холодный Сумароков!» (I, 164). В статье «О драме» (1830) Пушкин ставит Озерова с его попыткою дать трагедию народную выше Сумарокова: «Сумароков несчастнейший из подражателей. Трагедии его, исполненные противосмыслия, писанные варварским изнеженным языком, нравились двору Елисаветы, как новость, как подражания парижским увеселениям. Сии вялые, холодные произведения не могли иметь никакого влияния на народное пристрастие». В библиотеке светской дамы до появления «Истории» Карамзина не было ни одной русской книги, говорит Пушкин в «Рославлеве», кроме сочинений Сумарокова, которых Полина никогда не раскрывала (IV, 111). Но песенки, притчи и даже трагедии Сумарокова, в которых женщина впервые заговорила о себе, знали русские дворяне конца XVIII века, и выдержки из них вносились в песенники и в другие литературные сборники XVIII века. В «Трудолюбивой пчеле» Сумарокова, первом общественном журнале 1759 года, впервые явились и стихи русских поэтесс.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: