Юрий Лотман - Структура художественного текста

- Название:Структура художественного текста

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Искусство-СПб

- Год:1998

- Город:СПб

- ISBN:5-210-01523-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юрий Лотман - Структура художественного текста краткое содержание

Монография вошла в сборник «Об искусстве», в котором впервые были собраны и систематизированы труды Ю.М.Лотмана по теории и истории изобразительного искусства, театра, кино, по общеэстетическим проблемам.

Структура художественного текста - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Ты пробуждаешься, о, Байя, из гробницы… [119]

Но мы не можем не знать, что «Байя», «аониды» — слова, знаки содержания, и соответственно их не воспринимать. Слово, не имеющее содержания (вообще или для меня, например в силу незнания), не адекватно бессмысленному набору звуков. Бессмысленный набор звуков имеет на лексическом уровне нулевое значение, непонятное слово — «минус-значение».

Однако ритмические единицы, образующие систему соотнесений, свойственную лишь поэтической речи, делят стих (и составляющие его лексемы) не на фонемы, а на слоги. Деление, доводящее слово до раздробления на уровне фонем, происходит в результате звуковых повторов.

Явление звуковых повторов в стихе — факт, хорошо изученный. Значительно более сложна проблема связи этого явления с вопросами семантической структуры. Ритмическая структура приводит к сопротивопоставлению элементов, носителей лексического смысла, и образованию смысловых оппозиций, которые не были бы возможны в обычной речи и которые складываются в систему связей, совершенно автономную от синтаксической, но, подобно ей, организующую лексемы в структуру более высокого уровня. Звуковые повторы образуют свою, аналогично функционирующую систему. Взаимное наложение этих систем и приводит к раздроблению слова до фонемы.

В стихах:

Я утром должен быть уверен,

Что с вами днем увижусь я —

слова «утром», «уверен», «увижусь» находятся в определенной связи, не зависящей от обычных синтаксических и иных, чисто языковых связей. Звук (147) «у» (вопреки утверждению В. Шкловского в одной из его ранних работ), конечно, сам по себе никакого значения не имеет. Но повторение его в раде слов заставляет выделить его в сознании говорящего как некую самостоятельную единицу. При этом фонема «у» осознается и как самостоятельная, и как несамостоятельная по отношению к слову «утром». Будучи отделена и не отделена, она получает семантику от слова «утром», но потом повторяется еще в других словах рада, приобретая новые лексические смыслы. Это приводит к тому, что слова «утром», «уверен», «увижусь», которые в непоэтическом тексте составляли бы самостоятельные и несопоставимые единицы, начинают восприниматься в семантическом взаимоналожении. Происходящее при этом сопоставление слов приводит к необходимости раскрыть в их разности нечто единое. При таком семантическом наложении огромная часть понятийного содержания каждого слова окажется отсеченной, подобно тому как контекст отсекает полисемию. Но зато возникнет значение, невозможное вне этого сопоставления и единственно выражающее сложность авторской мысли. В данном случае подобная единица содержания — результат нейтрализации слов «утро», «уверен», «увижусь», их «архисема», включающая пересечение их семантических полей.

Сложность, однако, в том, что вся нестиховая структура языка, все синтаксические связи, все определенные контекстом этой фразы, воспринимаемой как явление непоэзии, значения слов сохраняются. Но одновременно возникают и другие связи и другие значения, которые не отменяют первых, а сложно с ними коррелируют.

Однако в реальном поэтическом тексте мы имеем дело не только со спорадическими повторениями одного какого-либо звука, а с тем, что вся звуковая система стиха оказывается полем сложных соотнесений.

Фонемы, наделенные лексической значимостью, вступают с другими фонемами в оппозиции

1) по признаку одинакового отношения к ударности — неударности;

2) по признаку повторения одинаковых фонем;

3) по признаку семантизации языковых фонологических оппозиций, поскольку сам факт принадлежности текста к поэзии приводит к семантизации всех его элементов.

Одновременно имеет место сопротивопоставление фонем:

1) в раду одного стиха;

2) в различных стихах.

Но реально это означает не сопротивопоставление фонем, а образование крайне сложной системы сопротивопоставления значений, выделение черт общности и различия в понятиях, не сопоставимых вне стиха, образование «архисем», которые, в свою очередь, вступают между собой в оппозиции. Так возникает та понятийная структура большой сложности, которую мы именуем стихом, поэзией.

Термин «архисема» образован по аналогии с «архифонемой» Трубецкого для определения на уровне значений единицы, включающей все общие элементы лексико-семантической оппозиции. «Архисема» имеет две стороны: она указывает на общее в семантике членов оппозиции и одновременно (148) выделяет дифференцирующие элементы каждого из них. «Архисема» не дана в тексте непосредственно. Она возникает как конструкт на основе слов-понятий, образующих пучки семантических оппозиций, а эти последние выступают по отношению к ней как инварианты. При этом надо иметь в виду одну особенность.

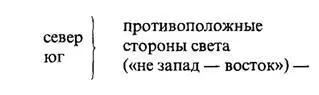

Языковые «архисемы» типа:

в рамках той или иной культуры абсолютны, они вытекают из самой системы принятых значений. В поэзии мы сталкиваемся с иным: структурная поэтическая оппозиция воспринимается как смысловая. Ее элементами оказываются слова, решительно не соотносимые вне данной структуры, что раскрывает в самих этих словах такую общность (различие), такое окказиональное содержание, которое вне данной оппозиции оставалось бы решительно невыявленным. Возникающие при этом архисемы специфичны именно данной поэтической структуре. В дальнейшем семантическая структура строится уже на уровне архисем, которые, включаясь в оппозиции, раскрывают сопротиво-поставленность своего содержания, образуя архисемы второго и высших уровней, что, в конечном итоге, ведет нас к постижению одного из аспектов структуры произведения. Поясним это конкретным примером на материале стихотворения А. Вознесенского «Гойя».

Я — Гойя!

Глазницы воронок мне выклевал ворог,

слетая на поле нагое.

Я — Горе.

Я — голос

Войны, городов головни

на снегу сорок первого года.

Я — голод.

Я горло

Повешенной бабы, чье тело, как колокол,

било над площадью голой…

Я — Гойя!

О грозди Возмездья!

Взвил залпом на Запад —

я пепел незваного гостя!

И в мемориальное небо вбил крепкие звезды —

Как гвозди.

Я — Гойя.

Повторы в этом стихотворении построены по принципу рифмы и убедительно подтверждают мысль о принципиальной соотнесенности ритмического и эвфонического аспектов стиха.

Через все стихотворение проходит цепь коротких, анафористических, с параллельными синтаксическими конструкциями, стихов. Начинающее их местоимение «я» — одно и то же во всех стихах — выступает как общий (149) член, «основание для сравнения». В этой связи вторые члены двучленов («Гойя», «Горе», «голод» и др.) взаимно противопоставлены: подчеркнуто их неравенство, специфичность. Отличие первого стиха от третьего, четвертого и других сосредоточено именно во втором члене двучлена, и это отличие в первую очередь семантическое. Но слова, составляющие второй член, воспринимаются не только в их отношении к одному и тому же первому, но и в их взаимной соотнесенности. Основанием служит единство их ритмической и синтаксической позиции и звуковые повторы в словах «Гойя», «Горе», «голод». Но и внутри этого взаимосоотнесенного ряда раскрываются и силы притяжения и силы отталкивания, которые касаются и семантического, а не только звукового плана. С одной стороны, раскрывается семантическое различие (чего мы коснулись, говоря о рифме). Совпадение отдельных фонем в несовпадающих словах лишь подчеркивает отличие слов в первую очередь по содержанию, ибо, как мы уже видели, там, где полное совпадение звучания сопровождается и совпадением значения, музыкальность рифмы пропадает.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: