Роман Пересветов - Тайны выцветших строк

- Название:Тайны выцветших строк

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Детская литература

- Год:1961

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Роман Пересветов - Тайны выцветших строк краткое содержание

В своей увлекательной книге автор рассказывает о поиске древних рукописей и исчезнувших библиотек, о поиске, который велся среди архивных стеллажей и в потайных подземных хранилищах.

Расшифровывая выцветшие строки, Роман Пересветов знакомил нас с прихотями царей, интригами бояр, послов и перебежчиков, с мятежами, набегами и казнями, которыми богата история государства Российского.

Самое главное достоинство книги Пересветова — при всей своей увлекательности, она написана профессионалом. Все, что пишется в «Тайнах выцветших строк» — настоящее. Все это было на самом деле, а не сочинено для красоты, будь то таинственный узник Соловецкого монастыря, доживший до 120 лет и выводимый из темницы раз в году, или таинственная зашифрованная фраза на последней странице книги духовного содержания «Порог»: «Мацъ щы томащсь нменсышви нугипу ромьлтую катохе н инледь топгашвн тъпичу лню арипъ».

Тайны выцветших строк - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Особенно много певчих птиц дарилось кизилбашскому, то есть персидскому, шаху, так как и он был щедр на подношения и понимал толк в соколиной охоте, с древнейших времен поощрявшейся его предками. Шах был обладателем сотен соколов, умевших охотиться не только на птиц и на зверей, но даже выклевывать глаза людям.

По словам Котошихина, на потешных дворах под Москвой содержалось в среднем не менее трех тысяч ловчих птиц и каждой год прибывало по две сотни. Кормили их говяжьим и бараньим мясом с царского двора и живыми голубями, которых разводили на специальном «Голубином дворе», насчитывавшем якобы около ста тысяч гнезд.

Для ухода за птицами и их обучения царь держал более сотни сокольников и столько же кречетников. Он пользовался своими соколами иногда не только для охоты.

По свидетельствам современников, Алексей Михайлович с годами приобрел склонность к ожирению, отличался полнокровием и поэтому время от времени, особенно при каком-нибудь недомогании, прибегал к кровопусканиям.

Должно быть, не всегда доверяя искусству врачей прокалывать вену с помощью ланцета, Алексей Михайлович решил использовать особый способ кровопускания, не упоминаемый ни в одном из старинных учебников медицины. Жилу на царской руке должен был вскрывать не лекарь, а… сокол.

Сведения о том, что этот способ кровопускания неоднократно им применялся, были неожиданно обнаружены известным археографом П. М. Строевым в старых дворцовых книгах.

Заняв Кремль в 1812 году, наполеоновские гвардейцы стали освобождать дворцовые помещения для своих нужд и выбросили в ров все архивные документы. Древнейшие грамоты и столбцы долго валялись там, занесенные снегом, портились и истреблялись, пока не были снова собраны после изгнания врага и водворены на прежнее место. Приводя их в порядок, Строев перелистывал ветхие расходные и «выходные» книги, в которых отмечалось, какие предметы из вещей домашнего обихода и платья и по какому поводу требовались в царские хоромы. В одной из таких книг, относившейся к 1663 году, он обнаружил следующую запись:

«Майя в пятнадцатый день в пятницу великий государь легчился: бил у руки жилу сокол в комнате. А на государе было платье: ферязи, атлас бел, изподпушки собольи, рука подвязана была тафтою алою».

По приходо-расходным книгам Тайного приказа можно установить, что на содержание одного только Семеновского потешного двора тратилась по тому времени крупная сумма — около тысячи рублей в год.

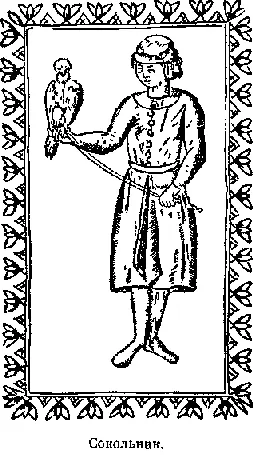

Сокольники и кречетники получали большое жалованье. Кроме того, им выдавались сукна и атласы на пошивку верхней одежды, бархат и соболий мех на шапку и дорогой цветной сафьян на сапоги. Лучшие из них награждались даже поместьями и вотчинами. «И будучи у тех птиц, едят и пьют царское», — писал о них не без зависти Котошихин.

Для поощрения своих любимцев царь Алексей Михайлович даже сам придумал особый обряд возведения простых кречетников и сокольников в начальные и написал книгу «Уложение чина Сокольничья пути», то есть правила царской соколиной охоты.

В этом сочинении, тоже хранившемся среди бумаг Тайного приказа, описано, как был возведен в начальные рядовой сокольник Иван Ярышкин.

Торжество это обычно справлялось на потешном дворе, в самом нарядном из его домов — передней избе Сокольничья пути. [28] Передняя изба Сокольничья пути — главное помещение Сокольничьего потешного двора.

Посреди избы был постелен большой золотой ковер, специально для этого случая взятый из казны. На него положили царское сиденье — полосатую бархатную подушку, набитую пухом диких уток. Против сиденья по углам поставили четыре нарядных стула. На первые два посадили двух кречетов, «самых добрых», красных, подкрасных или пестрых — самца и самку, на другие два — самых хватких соколов, тоже самца и самку. Между стульев настелили душистое сено, которое покрыли конской попоной. Оно изображало луг и потому называлось «поляново».

Позади царского места был поставлен стол, также покрытый ковром. На нем подсокольничий разложил наряд «нововыборного»: новый цветной суконный кафтан с золотой или серебряной нашивками, смотря по цвету; горностаевую шапку; желтые сафьяновые сапоги; вышитую золотой канителью рукавицу; серебряную перевязь с красной бархатной сумкой, на которой шелковыми нитками была изображена райская птица Гамаюн; кушак из золотой тесьмы, полотенце и охотничьи принадлежности: «вабило», то есть соколиная приманка — оторванное с мясом крыло какой-нибудь птицы, чаще всего голубиное (достаточно подбросить его вверх, как привлеченный этой приманкой сокол тут же садится на руку), «ващага» короткая палка с прикрепленным к ней на толстом ремне деревянным шариком, употребляемая для битья в бубен при спугивании дичи, и серебряный рог.

Тут же был положен так называемый «большой наряд» для всех птиц нововыборного: кожаные или суконные «обносцы» — маленькие птичьи онучи, обертываемые вокруг ног ловчей птицы; «полжики» — тонкие ремни или золотые шнурки, накрепко пришиваемые к рукавице сокольника; другой, легко развязываемый конец должика прикреплялся к ноге птицы; «клобучки» — специальные шелковые или бархатные шапочки, закрывающие глаза птицам, чтобы до начала охоты они не «глазели» по сторонам; и, наконец, серебряные и позолоченные бубенчики и колокольцы, выписанные из заморского города «Кролевца» — так в то время назывался Кенигсберг. Их привязывали к ногам ловчих птиц или прикрепляли к среднему перу в хвосте. Своим серебристым звоном они давали знать охотнику, куда отлетела птица.

Придуманный самим царем, большим любителем пышных церемоний, обряд посвящения в начальные сокольники выглядел так.

…Около покрытого ковром стола выстраиваются по чину товарищи и будущие подчиненные нововыборного. Надев лучшие свои кафтаны и натянув узорные рукавицы, они держат на руках своих птиц.

Начиная торжественный обряд, подсокольничий Петр Хомяков приказывает избраннику, в данном случае рядовому сокольнику Ивану Ярышкину, пока еще называемому просто Ивашкой, надеть новый цветной кафтан и желтые сапоги. Выполняя волю подсокольничего, нововыборный уходит в другую избу в сопровождении нескольких будущих своих помощников.

Устроив все «по чину», подсокольничий становится перед столом, слегка отступая направо, и прихорашивается, лихо заламывая шапку набекрень. Это означает, что все приготовления закончены.

Впрочем, роскошную свою шапку подсокольничий тут же сдергивает, едва только царь входит в избу. Лишь после того как Алексей Михайлович усаживается на бархатную подушку, все сокольники, начальные и рядовые, отвешивают ему низкий поклон.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: