Роман Пересветов - Тайны выцветших строк

- Название:Тайны выцветших строк

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Детская литература

- Год:1961

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Роман Пересветов - Тайны выцветших строк краткое содержание

В своей увлекательной книге автор рассказывает о поиске древних рукописей и исчезнувших библиотек, о поиске, который велся среди архивных стеллажей и в потайных подземных хранилищах.

Расшифровывая выцветшие строки, Роман Пересветов знакомил нас с прихотями царей, интригами бояр, послов и перебежчиков, с мятежами, набегами и казнями, которыми богата история государства Российского.

Самое главное достоинство книги Пересветова — при всей своей увлекательности, она написана профессионалом. Все, что пишется в «Тайнах выцветших строк» — настоящее. Все это было на самом деле, а не сочинено для красоты, будь то таинственный узник Соловецкого монастыря, доживший до 120 лет и выводимый из темницы раз в году, или таинственная зашифрованная фраза на последней странице книги духовного содержания «Порог»: «Мацъ щы томащсь нменсышви нугипу ромьлтую катохе н инледь топгашвн тъпичу лню арипъ».

Тайны выцветших строк - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Если рукопись «Илиады» и гимнов Гомера попала в архив министерства из библиотеки Ивана Грозного — значит, там же могут находиться и другие, не менее ценные рукописи из этого богатейшего книгохранилища, решил Тремер.

В 1891 году страсбургский филолог предпринял путешествие в Россию.

В Петербурге, куда Тремер отправился сначала за разрешением на проведение намеченных им поисков, он узнал о бесплодной попытке разыскать библиотеку Ивана Грозного, предпринятой его соотечественником, профессором дерптского университета Клоссиусом. Болезнь заставила Клоссиуса вернуться на родину, где он вскоре и умер, так и не закончив задуманного им трехтомного труда о русских книжных архивах. Единственное книгохранилище, о котором он успел кое-что написать, была не найденная им библиотека Ивана Грозного.

Профессор Тремер с большим интересом ознакомился со статьей своего коллеги, подводившей итоги его неудачам.

Но стоило ли предпринимать такое далекое путешествие в чужую страну только для того, чтобы узнать о безотрадных выводах своего соотечественника?

И Тремер, молодой ученый с практическим складом ума, решил не отступать.

Ведь Клоссиус, рассуждал он, подбадривая себя, изучал главным образом рукописи церковных и монастырских библиотек. Древних текстов, хранящихся в Московском главном архиве министерства иностранных дел, он не видел. Он не держал в руках ни одной рукописи или старопечатной книги, о которой можно было бы наверняка утверждать, что она была в библиотеке Ивана Грозного. Другое дело, он, Тремер, изучавший гимны Гомера по рукописи, находившейся раньше в этой библиотеке, видевший эту рукопись собственными глазами. Клоссиус даже не подозревал, что такая рукопись могла храниться в московском архиве.

С этого архива Тремер и решил начать свои поиски. Он был глубоко убежден, что оказавшаяся в его руках тоненькая нить — уточнение «биографии» Лейденской рукописи — приведет его к выяснению судьбы всей библиотеки Ивана Грозного.

Познакомившись с приведенным в статье Клоссиуса «списком Дабелова», Тремер ясно представил себе, какой успех ждет его, если он действительно обнаружит казавшиеся навсегда утраченными сочинения Цицерона, Тацита, Полибия, Кая Лициния Кальвуса!.. Какой-то немецкий пастор держал их в руках и даже переводил!..

В Петербурге Тремеру теперь нечего было делать.

Тоненькая ниточка, за один конец которой ухватился ученый, вела его прямо в Москву, туда, где находилось начало Лейденской рукописи.

ЗНАТОК ДРЕВНЕГРЕЧЕСКИХ ТЕКСТОВ

Приступая к поискам следов библиотеки Ивана Грозного в Московском главном архиве министерства иностранных дел, Тремер захотел прежде всего выяснить, откуда бывший управляющий этим архивом, покойный князь Оболенский, получил сведения о Лейденской рукописи.

Результат был неожиданным. Источником справки, заставившей Тремера предпринять такое далекое путешествие, оказалась все та же статья его незадачливого коллеги, профессора Клоссиуса.

Познакомившись раньше Тремера с приведенным в этой статье списком Дабелова, князь Оболенский сделал поспешный вывод, что и гимны Гомера должны были находиться в том же книгохранилище. Сведения о том, что составителем каталога библиотеки Грозного был Веттерман, он почерпнул в «Истории государства Российского» Карамзина, который, в свою очередь, взял их из сочинений немецких историков. Первоисточником же этих сведений оказалась все та же «Хроника Ниенштедта».

Как и Клоссиус, Эдуард Тремер с «высочайшего соизволения» получил доступ в старинный особняк с дощечкой на дверях «Московский главный архив министерства иностранных дел».

«С великой радостью и удивлением, — признавался он впоследствии, — нашел я здесь значительную библиотеку греческих и латинских рукописей»… Это было то самое собрание древних документов, которое Клоссиусу не удалось осмотреть, несмотря на полученное им разрешение: тогдашний управляющий архивом сенатор А. Ф. Малиновский держал это собрание запечатанным.

Но, как только Тремер, вооружившись лупой, приступил к изучению древних рукописей, ему пришлось сделать печальный вывод: большинство текстов относилось к XVII столетию, следовательно, они не могли находиться в библиотеке Ивана Грозного, умершего в конце XVI века (в 1584 году). Было несколько рукописей и более древних, но и они, как затем выяснилось, лишь в XVII веке попали в этот архив.

Здесь хранились старинные рукописи на двадцати четырех языках. Среди них под порядковым номером 797/6 значился в описи и текст «Илиады», составлявший когда-то одно целое с Лейденской рукописью.

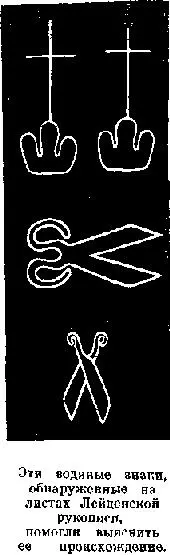

Тремер сразу же узнал «свою драгоценность». Такой же формат и почерк, чернила слегка порыжели, как и в той, которую он видел в Лейдене. Такая же плотная бумага. Тремер стал рассматривать ее на свет. На некоторых листах, как и в Лейденской рукописи, просвечивали водяные знаки в форме ножниц, на других — в виде короны или шапки. Стихи, так же, как и в той рукописи, были расположены двумя столбцами по 13 строк в каждом. На 434-м стихе рукопись обрывалась. Если она раньше составляла одно целое с Лейденской, то когда же и при каких обстоятельствах они разъединились?

За несколько веков рукопись, конечно, успела побывать во многих руках. Во всяком случае, можно было установить без особых затруднений, что она побывала в руках все того же знатока древнегреческих текстов немецкого ученого Христиана Фридриха Маттеи.

Заглянув в составленный Маттеи в 1780 году, по поручению князя Потемкина, каталог греческих рукописей бывшей патриаршей библиотеки, Тремер нашел в нем сведения и о греческих рукописях московского архива, с которыми Маттеи, видимо, имел случай познакомиться. Из всех греческих рукописей архива Маттеи счел нужным особо отметить только три, в том числе «бумажную рукопись Гомера».

Научный сотрудник архива С. А. Белокуров, к которому Тремер обратился за справкой, высказал предположение, что Маттеи просматривал «бумажную рукопись Гомера» не позже 1780 года, когда был выпущен тот самый каталог, в котором он упоминал об этой рукописи. Значит, в то время она находилась в архиве и, по-видимому, еще не была разделена надвое.

Не была ли часть рукописи изъята именно во время этого просмотра? И как раз та часть, которая через несколько лет оказалась собственностью Маттеи? Вот какой напрашивался щекотливый вопрос!

Профессор Тремер, осведомленный о безупречной репутации знаменитого эллиниста, не допускал, конечно, такой оскорбительной мысли. Но тут ему пришлось столкнуться с новыми фактами, установленными опытным архивным следопытом С. А. Белокуровым. После встречи с Тремером Белокуров тоже заинтересовался судьбой ценной греческой рукописи. Он решил во что бы то ни стало выяснить, каким образом она раздвоилась и как могла потом одна ее половина таинственно исчезнуть из московского архива и очутиться через некоторое время на родине изучавшего ее иностранного ученого?

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: