Александр Реформатский - Введение в языковедение

- Название:Введение в языковедение

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Аспект-Пресс

- Год:1996

- Город:Москва

- ISBN:5-7567-0046-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Реформатский - Введение в языковедение краткое содержание

Предлагаемая книга – пятое уточненное издание известного учебника (Реформатский А.А. Введение в языковедение. М., 1967), соответствующего стандартной программе курса «Введение в языкознание». Книга содержит развернутые сведения по всем основным разделам языкознания и может служить не только стандартным учебником, но и ценным справочником по вопросам общего языкознания.

Введение в языковедение - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

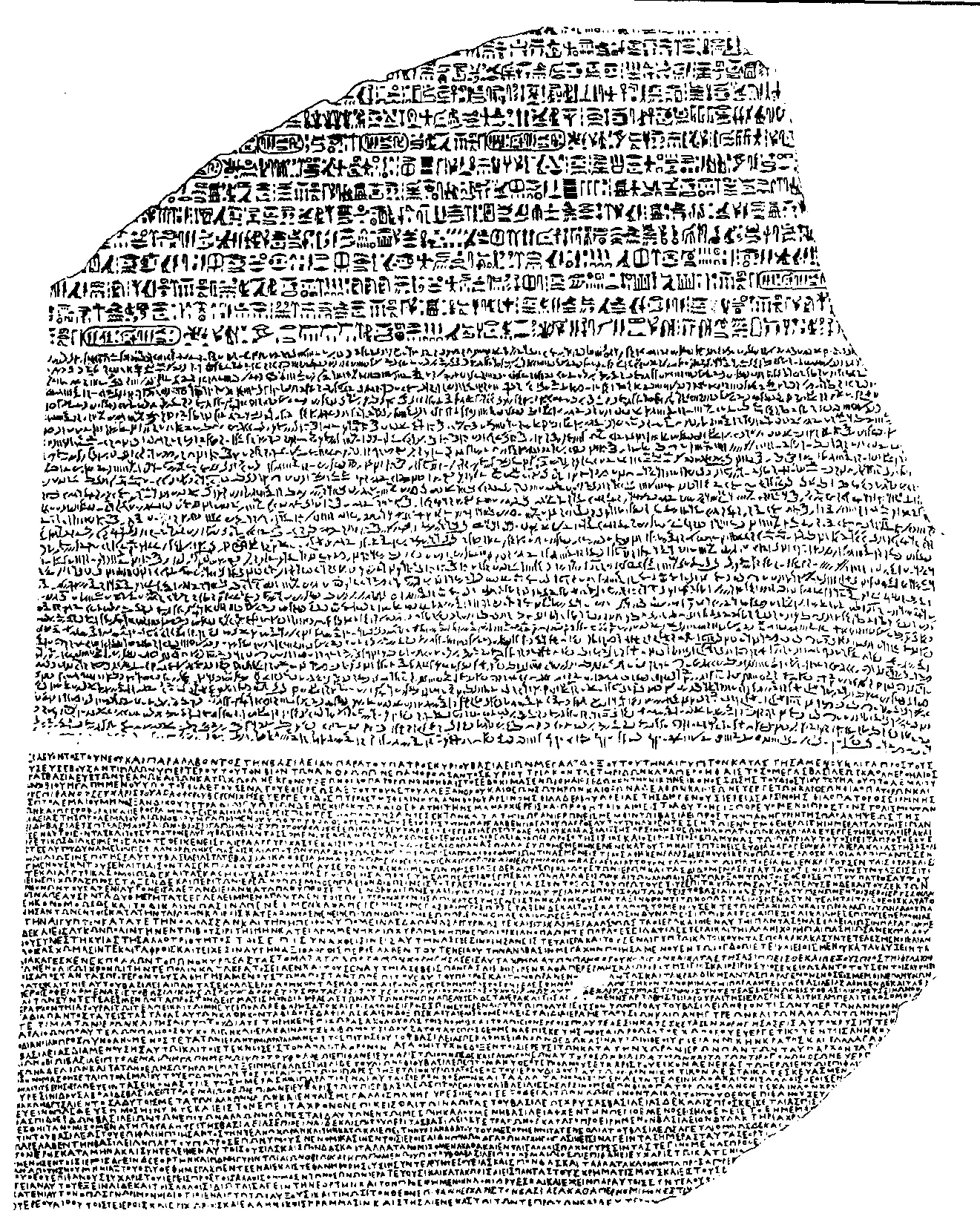

Рис. 21. Розетский камень, благодаря находке которого Ф. Шампольон смог приблизиться к дешифровке древнеегипетских иероглифов, так как надпись содержала передачу одного и того же текста вверху древнеегипетскими иероглифами, посередине–древнеегипетским демотическим письмом, а внизу был дан перевод текста на древнегреческий язык.

Технический прогресс письма, т. е. изыскание более подходящего материала, на чем пишут, и инструментов письма, привел к тому, что от камней и кусков дерева или коры перешли к надписям на специальных материалах. В Египте были придуманы свитки из папируса, клетчатки нильского тростника, в других местах – разного рода обработка кожи (пергамент) и, наконец в Китае была изобретена бумага. Вместо насекательных по камню и царапающих по дереву орудий при новых материалах появились пишущие орудия: тушь и кисточка, которыми можно было гораздо быстрее изображать нужные знаки.

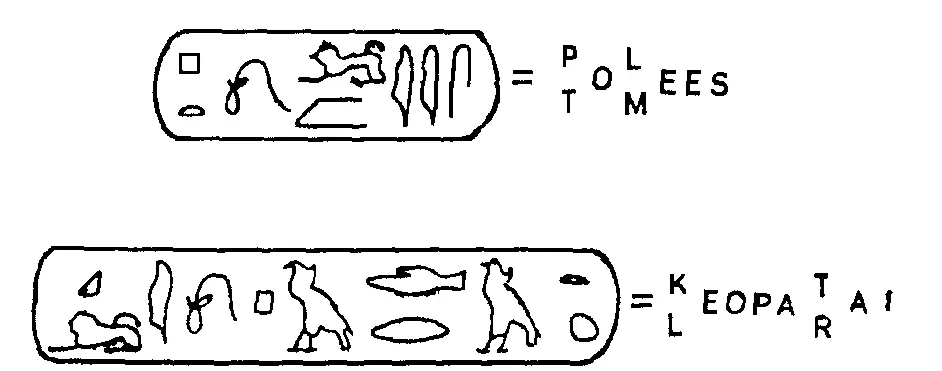

Рис. 22. Иероглифы. Картуши с обозначением имен Птолемея и Клеопатры (из верхнего текста Розетского камня).

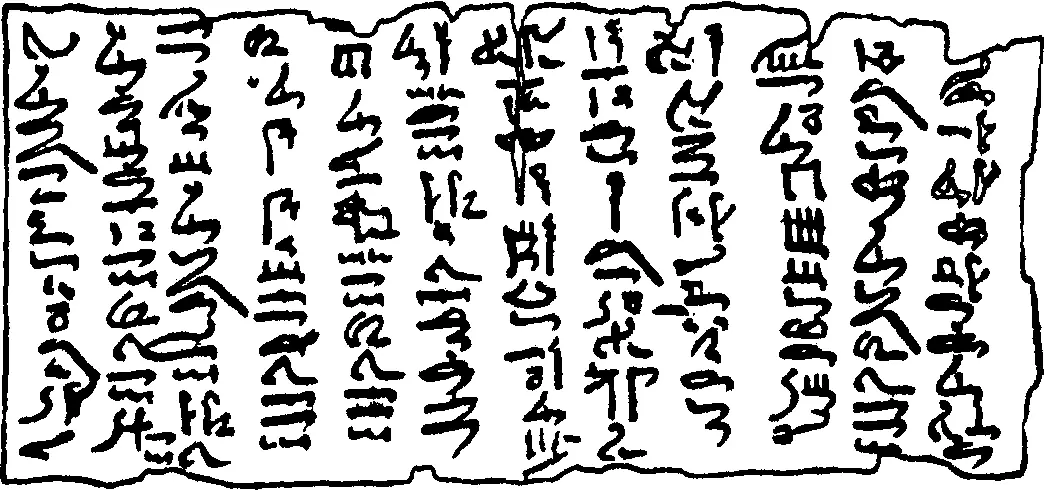

Рис. 23. Древнеегипетская скоропись, происшедшая из иероглифического письма (иератическое письмо).

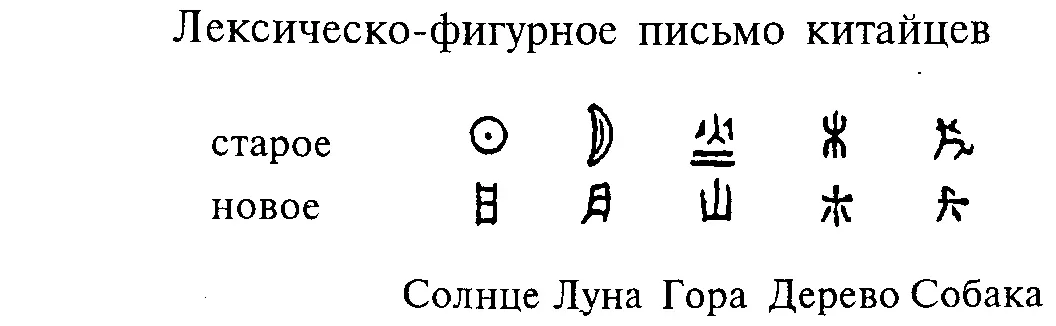

Рис. 24.

Иероглифическое письмо удобно тем, что посредством его знаков можно передать и наглядное, и отвлеченное содержание; здесь уже возникает вопрос алфавита, так как, для того чтобы читать и писать, надо знать и иметь в распоряжении известный набор знаков и определенное для данного текста и притом очень большое количество иероглифов.

Итак, идеография – это такое письмо, в котором графические знаки передают не слова в их грамматическом и фонетическом оформлении, а те значения, которые за этими словами стоят. Поэтому, например, в китайской иероглифической письменности омонимы передаются разными иероглифами, а звучат они и морфологически построены одинаково.

Рис. 25. Основные шумерские идеограммы.

В любом виде идеографического письма имеются, конечно, и элементы звуковых знаков; поэтому для дешифровки письменности этих эпох возникает новая трудность: когда данный знак является идеограммой и когда тот же знак служит обозначением фонетического явления (слога, звука).

Новый этап развития письма возник в странах Ближнего Востока в связи с целым рядом исторических событий.

На данном этапе развития письменности главное было в том, что надо было письмо сделать более доступным для пользующихся им, а количество таких людей все возрастало в связи с развитием торговли, передвижений и, наконец, с установлением государственности.

В связи с этим были разные попытки упростить способ письма. Исходя из связи языка и письма, эти попытки могли быть разными.

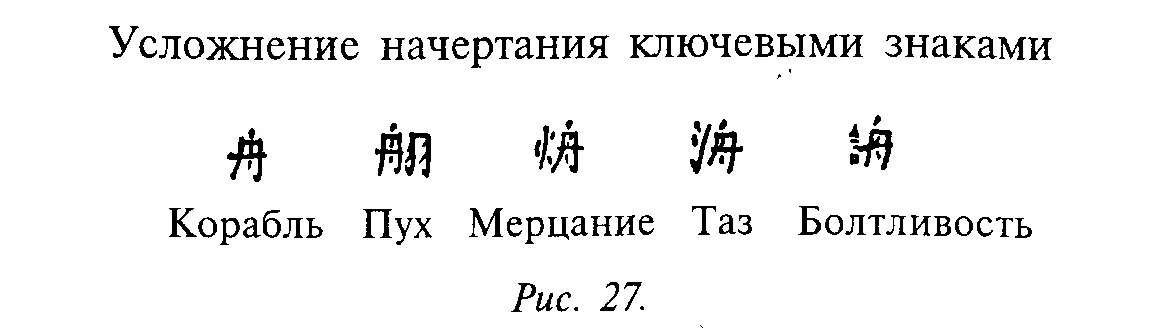

Во–первых, в отношении к лексике. Таким путем пошла китайская письменность. Так, для обозначения понятия «слеза» нужно было сочетать два знака: «глаза» и «воды»; для того чтобы выразить понятие «лаять», надо было соединить знаки «собаки» и «рта». Иногда логика этих сочетаний делается малопонятной, например в китайском письме иероглиф «корабля» в сочетании со знаком «пламени» надо понимать «пожар», а в сочетании со знаком «рта» – «болтливость» (см. рис. 27). Этот путь сокращения идеографического алфавита был малопродуктивным.

Другой путь сокращения и упрощения идеографического письма связан с грамматикой. Так, можно корням оставить их иероглифы, а в производных формах от этих корней употреблять дополнительные иероглифы со значением аффиксов; но этот путь доступен только для тех языков, где есть членимость слова на корень и аффиксы. Однако такой метод очень в малой степени может обеспечить сокращение алфавита, так как количество корней почти безгранично, а для каждого корня нужен свой иероглиф.

Самый продуктивный способ оказался в фоногра фии [ 554 ] Фонография – от греческого phone – «звучание» и grapho – «пишу».

. когда письмо стало передавать язык не только в его грамматическом строе, но и в его фонетическом обличии.

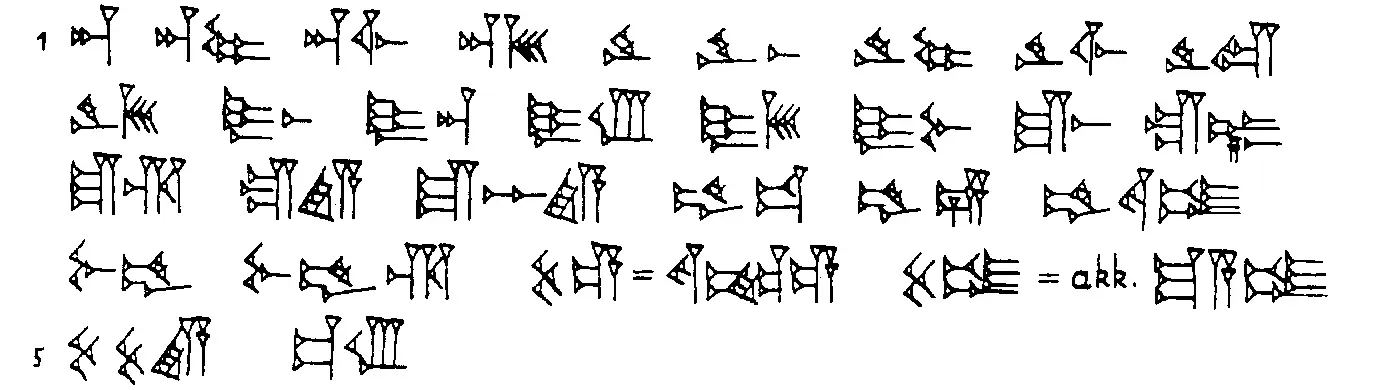

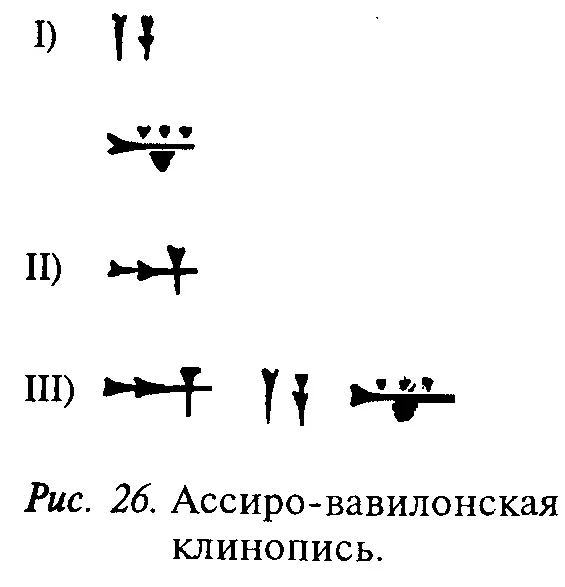

Еще египтяне и ассиро–вавилоняне делали попытки передачи в письме фонетической стороны языка.

Ассиро–вавилоняне свои сложные слова стали разлагать на «кусочки», созвучные с короткими словами шумерского языка (откуда ассиро–вавилоняне получили свою письменность), т. е. в конце концов – на слоги. Тогда иероглиф стал обозначать слог.

Для пояснения такого разложения слова можно привести следующий пример: если бы мы русское имя Шура разложили на шу и ра и передали эти куски в соответствии с их французским значением шy(chou) – «капуста» и ра (rat) – «крыса», то мы изобразили бы иероглифами «капусты» и «крысы» это имя. Именно таким образом возник первый этап развития фонографии – силлабической, или слоговой.

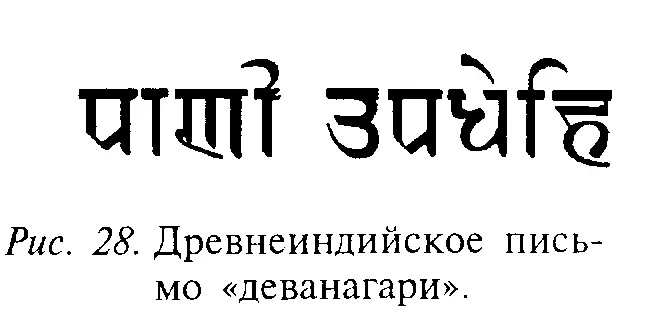

Лучшим примером такой слоговой системы служит древнеиндийское письмо «деванагари», где каждый знак, как правило, служил изображением согласной в сочетании с гласной а, т. е. слогов па, ба, та, да и т. п.; для того чтобы читать другую гласную, применялся тот или иной надстрочный или подстрочный знак; если же требовалось передать одну согласную, то ставился особый подстрочный «запретительный» знак вирама (см. рис. 28).

Для случаев скопления согласных в одном слоге употреблялись лигатуры [ 555 ] Лигатура – от латинского ligatura – «связка».

, например для сочетаний тра, кта и т. п.

При силлабической системе письма графические знаки являются не буквами, а силлабемами [ 556 ] Силлабема – от греческого syllabe – «слог».

(ср. в русском письме «буквы» я, е, е ю в таких случаях, как я, ее, ею и т. п.).

Силлабический алфавит должен соответствовать количеству слогов с данной гласной, что, как правило, не превышает нескольких десятков. Получается сравнительно простой алфавит, употребление которого не требует особых логических и грамматических познаний.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: