Александр Реформатский - Введение в языковедение

- Название:Введение в языковедение

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Аспект-Пресс

- Год:1996

- Город:Москва

- ISBN:5-7567-0046-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Реформатский - Введение в языковедение краткое содержание

Предлагаемая книга – пятое уточненное издание известного учебника (Реформатский А.А. Введение в языковедение. М., 1967), соответствующего стандартной программе курса «Введение в языкознание». Книга содержит развернутые сведения по всем основным разделам языкознания и может служить не только стандартным учебником, но и ценным справочником по вопросам общего языкознания.

Введение в языковедение - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

4) боковые (или латеральные [ 279 ] Meglio – по–итальянски «лучше».

), когда смычка остается ненарушенной, но бок языка опуще.н вниз, и между ним и щекой образуется боковой обход, по которому и выходит воздух; такой способ возможен только при смыкании кончика языка с зубами или альвеолами, а также средней части языка с твердым небом; это разного типа л;

5) дрожащие (или вибранты [ 280 ] Вибранты – от латинского vibrans, vibrantis – «дрожащий», «колеблющийся»

), когда смычка последовательно и периодически размыкается до свободного прохода и опять смыкается, т. е. органы речи производят дрожание, или вибрацию [ 281 ] Вибрация – от латинского vibratio – «дрожание», «колебание».

, вследствие чего струя воздуха выходит наружу прерывисто только в моменты размыкания; это разного рода р ; картавое язычковое, когда дрожит маленький язычок, соприкасаясь с задней частью большого языка; язычное, когда дрожит кончик языка, соприкасаясь с твердым небом (таково русское [р]), и, наконец, губное, когда дрожат губы (например, в слове mnpy!) [ 282 ] См.: Брок Олаф. Очерки физиологии славянской речи // Энциклопедия славянской филологии. Вып. 5,. СПб., 1910. С. 35–36 (следует отметить, что зона соприкасания кончика языка отмечена неточно: она расположена более кзади).

.

Такова классификация звуков речи по способу образования, отвечающая на вопрос как? Способ образования определяется как характер прохода для струи воздуха при образовании звука речи (свободный, суженный, сомкнутый).

Все фрикативные (за исключением в некоторых случаях [w] и [j] й ) относятся к шумным согласным и поэтому бывают в двух разновидностях: глухие [ф], [с], [ш], [х] и звонкие [в], [з], [ж], [] ([] – звонкое [х]); к шумным относятся также взрывные и аффрикаты: а именно –глухие взрывные [п], [т], [к], [] ([] – гортанный взрыв) и аффрикаты [пф], [ц], [ч]; звонкие взрывные [б], [д], [г] и аффрикаты [дз], [дж].

Наоборот, носовые, боковые и дрожащие обычно относятся к сонорным, так как, несмотря на смычку, являющуюся экскурсией этих звуков, они образуются в результате свободного прохода воздуха (являющегося рекурсией этих звуков): у носовых – через нос, у боковых – между языком и щекой, у дрожащих – в моменты размыкания органов. Тем самым объясняется их принадлежность к сонорным согласным (это не щель, где образуются шумы от трения, что нужно для фрикативных согласных).

Взрывные и аффрикаты относятся к мгновенным звукам, их нельзя «тянуть», а гласные, фрикативные, носовые, боковые и дрожащие согласные относятся к длительным – их можно «тянуть». Как уже выше было сказано, бывают и долгие взрывные, и аффрикаты, где долгота получается за счет задержки размыкания на выдержке, например: оттого [т:во], так как [так:к], палаццо [плац:о], братца [брац: ], блюдце [бл'уц:Λ], браться [брац: ], берется [б'и эр'оц: ] и т. п.

Сужение и смыкание органов может возникать в различных участках надставной трубы; так, могут взаимодействовать губы, язык с губами и различными своими частями с разными участками неба, маленький язычок с задней частью языка, надгортанник и задняя стенка глотки и подвижные части гортани (связки и пирамидальные хрящи) взаимно друг с другом.

Поэтому согласные звуки каждого способа образования можно классифицировать по месту образования, что будет отвечать на вопрос где? Место образования– это та точка, в которой сближаются в щель или смыкаются два органа на пути струи воздуха и где при прямом преодолении преграды (взрывные, аффрикаты, фрикативные) возникает шум. Образуя преграду на пути воздуха, органы взаимодействуют, причем в каждой паре один орган играет обычно активную роль, – это активный орган (например, язык), а другой – пассивную, – это пассивный орган (например, зубы или небо).

Для языковедения определять активные органы как имеющие мускулатуру и подвижность, а пассивные как лишенные этого – неправильно.

Если не имеющие мускулатуры и подвижности органы не могут выступать как активные, то имеющие эти возможности могут выступать не только в роли активных, но и пассивных; например, задняя часть языка и маленький язычок могут взаимодействовать по–разному, образуя различные звуки: если задняя часть двигается к маленькому язычку, а он остается на месте, то получается глубокое [] (звонкое [х]); если же наоборот (т. е. маленький язычок приближается к задней части языка), то получается картавое [р]. Активные и пассивные органы следует определять по роли в данной паре.

При определении места образования следует учитывать как активный орган, так и пассивный, так как один и тот же активный орган может взаимодействовать с разными пассивными (например, нижняя губа может приближаться как к верхней губе, так и к верхним зубам; задняя часть языка может приближаться к разным частям неба и т. п.), равно как и к одному пассивному органу могут приближаться разные активные органы (например, к верхним зубам может приближаться и нижняя губа и кончик языка; к твердому небу может приближаться и средняя и задняя части языка).

Классификация по активным органам (губные, передне-, средне–и заднеязычные) ближе определяет ход развития артикуляции и позволяет дать более точные указания правильного произношения, что особенно важно при овладении иностранными языками, тогда как классификация по пассивным органам (губные, зубные, передне-, средне–и задненебные) более статична, но зато позволяет легче связать артикуляционную характеристику согласных с их акустической характеристикой (свистящие, шипящие, твердые, мягкие и т. п.), так как указывает на те или иные зоны резонатора.

Определяя согласные двумя координатами – по способу и месту артикуляции, следует помнить, что все согласные шумные (т. е. фрикативные, взрывные и аффрикаты) могут быть произнесены с голосом (звонкие) и без голоса (глухие).

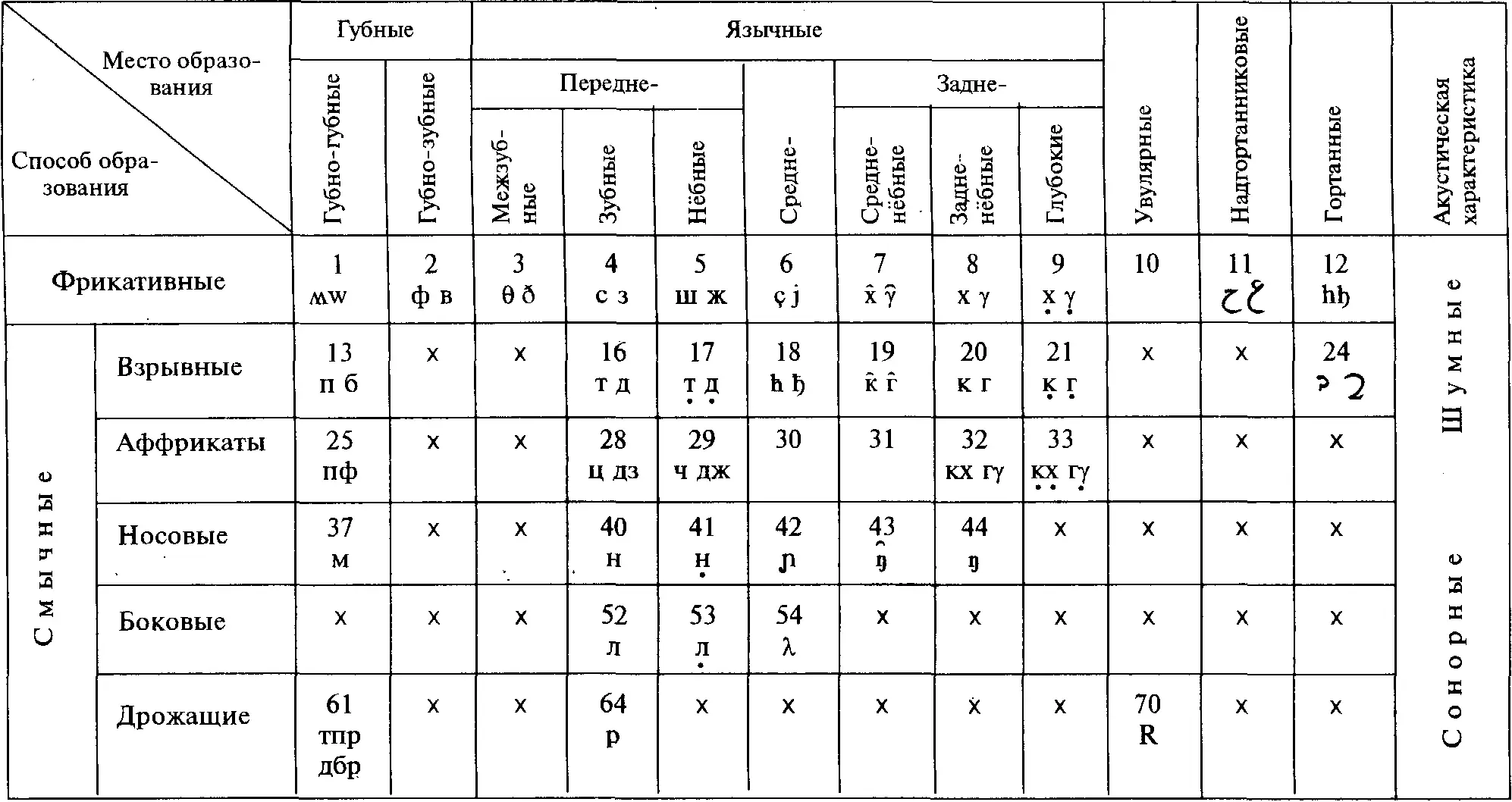

Все это можно суммировать в таблице [ 283 ] Данная таблица не предусматривает звуков редких и тем более выходящих за пределы принятой в данной таблице системы: способ, место и голос (таковы, например, звуки щелкающие, или кликсы, всасывающие, или шнальцы, а также шумные боковые и дрожащие и т. п.). В таблице, как и в ключе, все, что можно, обозначено русскими буквами, остальное – латинскими, греческими, сербскими, арабскими буквами и специальными знаками международного фонетического алфавита (МФА) и сочетаниями тех или иных букв. Объяснение знаков МФА см. на таблице в главе V – «Письмо», § 73.

.

Таблица согласных

Примечание. К таблице прилагается ключ, который указывает, какие звуки соответствуют каждой пронумерованной клеточке; перечеркнутые клеточки обозначают или технически невозможные звуки, или редко встречающиеся. Буквы, разделенные пробелом, обозначают два звука ([п] [б], [т] [д]), а стоящие рядом обозначают условное изображение одного звука ([пф], [дз], [дж], [тпр] [дбр]).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: