И Садовникова - Нарушения письменной речи и их преодоление у младших школьников

- Название:Нарушения письменной речи и их преодоление у младших школьников

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Владос

- Год:1997

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

И Садовникова - Нарушения письменной речи и их преодоление у младших школьников краткое содержание

Раскрывается проблема нарушения письменной речи в теоретическом и практическом аспектах. Автор знакомит читателей с причинами возникновения у школьников этих нарушений, предлагает оригинальную систему работы по преодолению нарушений письменной речи с учетом современных требований к содержанию школьного обучения.

Для логопедов, учителей русского языка, студентов дефектологических факультетов и факультетов начального обучения педагогических ВУЗов.

Нарушения письменной речи и их преодоление у младших школьников - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Ошибки в графических диктантах сводятся к следующему: пропуск слова-черточки в предложении; пропуск буквы, особенно если она встречается в слове 2–3 раза. Например, при дифференциации гласных и —ы; слово наловили обозначено и (вместо ии), удивились - ии (вместо иии).

Ошибки первого вида преодолеваются с помощью предварительного анализа фразы на слова, выборочного называния второго, четвертого, первого слова. Учащиеся сознательно стремятся к запоминанию каждого предложения. Объем слуховой памяти заметно увеличивается. Допустивший ошибку второго вида при проверке диктанта должен вслух проговорить слово, «прощупывая каждый звук». Постепенно совершенствуется навык точного и быстрого анализа слов по звуковому составу с опорой на артикуляцию.

Графическая запись может использоваться также при закреплении других изученных тем коррекционного курса.

Обычно дети охотно пишут все графические диктанты. Новые обозначения не вызывают у них затруднений, так как принцип записи при разных темах одинаков. Например:

§ При проверке навыка определения количества звуков в слове.

Диктуются слова: Ученики обозначают звуки: стук зимний

§ При проверке умения определять количество слогов:

Диктант слов или Запись: показ картинок:

слива

автобус

стул...

§ При закреплении темы «Мягкий знак»:

Маленькие фигуристы «нь - сь льть - ть - нь» научились скользить и прыгать на коньках.

§ При прохождении темы «Предлоги»:

У входа в дом стоял старик с фонарём.

Глава II. РАЗВИТИЕ И УТОЧНЕНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ

§1. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Последовательность во времени звуков и слогов, составляющих слово, а также временная последовательность слов, составляющих фразу, в письме находит отражение в соответствующей пространственной последовательности букв, слогов, слов, располагающихся на строках тетради при записи. Упражнения в определении последовательности в пространстве и времени создают основу для воспитания звуко-слогового и морфемного анализа слов.

Исходным в работе по развитию пространственных ориентировок является осознание детьми схемы собственного тела, определение направлений в пространстве, ориентировка в окружающем «малом» пространстве. Далее учащиеся тренируются в определении последовательности предметов или их изображений (например, ряда предметных картинок, изображающих фрукты, животных и т.п.), а также графических знаков. Такие задания способствуют тренировке руки и взора в последовательном перемещении в заданном направлении.

Следующее по сложности задание - вычленение одного из звеньев в цепи однородных предметов, изображений, графических знаков. Такие упражнения создают предпосылки для воспитания позиционного анализа звуков в составе слов.

Своеобразным продолжением развития пространственных дифференцировок становится изучение темы «Предлоги» (тех из них, которые имеют конкретное пространственное значение).

Выяснение круга временных представлений учащихся предполагает уточнение и активизацию соответствующего словарного запаса, а также пропедевтику усвоения времен глагола.

§2. ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

Круг вопросов: определение схемы собственного тела; правого и левого направлений в пространстве; пространственных взаимоотношений объектов; схемы тела стоящего напротив; последовательности предметного ряда; последовательности числового ряда; графическое обозначение направлений.

1. Прослушать стихотворение В. Берестова:

Стоял ученик на развилке дорог.

Где право, где лево - понять он не мог.

Но вдруг ученик в голове почесал

той самой рукою, которой писал,

и мячик кидал, и страницы листал,

и ложку держал, и полы подметал.

«Победа!» — раздался ликующий крик:

где право, где лево — узнал ученик.

2. Проверка и уточнение представлений детей о схеме тела.

— Поднять свою «главную» руку, назвать ее (правая).

— Поднять другую руку, назвать ее (левая).

У некоторых детей (левшей) ответы будут обратные. Доброжелательно рассмотреть такие случаи и отметить, что названия рук при этом остаются общепринятыми, что и следует запомнить.

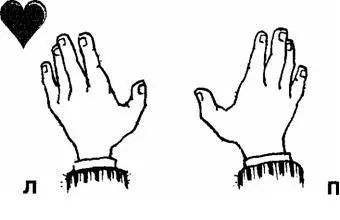

3. Закрепить различение и называние рук с помощью схемы (рис. 1)

— подойти, приложить кисть, определить руку:

4. Соотнести части тела с правой рукой, назвать их (правая щека, нога).

Соотнести с левой рукой части тела, назвать их (левое колено...).

5. По инструкции логопеда показать, например, правую бровь, левый локоть. Детей следует упражнять до появления уверенной ориентировки их в схеме собственного тела.

6. Определение направлений в пространстве:

— вытянуть в сторону правую руку. Перечислить предметы, находящиеся с этой стороны, т.е. справа;

— аналогично — слева;

— повернуть голову влево, вправо;

— наклонить голову к правому плечу; к левому плечу, т.е. вправо, влево.

7. Уточнение пространственных взаимоотношений:

— стоя в колонне, назвать стоящего впереди, стоящего сзади;

— стоя в шеренге, назвать стоящего слева, стоящего справа;

8. На демонстрационном полотне с прорезями для картинок расположить по инструкции соответствующие картинки слева и справа от елки (см. рис.2)

Рис. 2

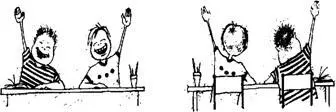

9. Сидя за столом, определить его правый и левый края. Поднять руку тем ученикам, кто сидит за правой половиной стола.

Аналогично - сидящим слева (см. рис. 3, 4).

10.Определить место соседа по отношению к себе, соотнеся это с соответствующей своей рукой («Петя справа от меня»).

Определить свое место по отношению к соседу, ориентируясь на соответствующую руку соседа («Я сижу слева от Пети»), (см. рис.5)

11. Знакомство со схемой тела стоящего напротив, а) Вызванный ученик, стоя спиной к классу, поднимает правую руку. Остальные, сидя на своих местах, поднимают свою правую руку и убеждаются в том, что вызванный ученик правильно выполнил инструкцию.

Интервал:

Закладка: