Надежда Лыкова - История языкознания в текстах и лицах

- Название:История языкознания в текстах и лицах

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Флинта»ec6fb446-1cea-102e-b479-a360f6b39df7

- Год:2010

- Город:М.

- ISBN:978-5-9765-0920-7, 978-5-02-037241-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Надежда Лыкова - История языкознания в текстах и лицах краткое содержание

В учебном пособии представлены фрагменты произведений языковедов китайской, индийской и греко-латинской лингвистической традиции. История изучения языка прослеживается с помощью трудов философов и языковедов, принадлежащих к разным школам, направлениям, национальным традициям. Пособие содержит ряд практических заданий и контрольных вопросов, способствующих формированию у студентов навыков самостоятельной работы с первоисточниками и теоретической литературой.

Для студентов языковых и филологических факультетов и вузов; может быть востребовано магистрантами, обучающимися по направлению «Лингвистика», и аспирантами языковедческих специальностей.

История языкознания в текстах и лицах - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Дао Дэ Дзин «Канон пути и благодати»

1. Путь, что может быть «Путь», не есть вечный путь.

Имя, что может быть «Имя», – не есть вечное имя.

Имени нет – Неба – Земли это – начало.

Имя есть – всех вещей это – мать.

Вечно бесстрастно оно? В этом видна его скрытая суть.

Вечно в страстях оно – в этом видна его дальняя грань.

Оба они – одно и то же – явились они – имена их различны.

Равно их называют: Мрак.

Мрак… и в нем тот же Мрак. Врата всех и всяких тайн (Лао-цзы: 161–162).

§ 1. Дао, которое может быть выражено словом, не есть постоянное дао. Имя, которое может быть названо, не есть постоянное имя. Безымянное есть начало неба и земли, обладающее именем – мать всех вещей.

Поэтому тот, кто свободен от страстей, видит чудесную тайну [ дао ], а кто имеет страсти, видит его только в конечной форме. Оба они [2]одного и того же происхождения, но с разными названиями. Вместе они называются глубочайшими. [Переход] от одного глубочайшего к другому – дверь ко всему чудесному (Лао-цзы-Дао).

Чжуан-цзы (между 369–286 гг. до н. э.)

Древнекитайский философ, один из основателей даосизма. В молодости был смотрителем лаковых деревьев. Затем ушел в отставку, не желая сковывать себя службой, и вел жизнь «свободного философа». Его трактат написан в форме притч, новелл и диалогов.

<���…> Речь – это не выдыхание [воздуха] что сказать, однако то, что он говорит, весьма неопределенно. Тогда действительно ли существует речь? Или же речи никогда не было? Ее считают отличной от щебета птенца – действительно ли есть такая разница? Или же ее нет? Почему так скрыто дао, что существует истинное и ложное? Почему речь так темна, что существуют правда и ложь? Куда же удалиться дао, чтобы прекратилось его существование? Где же пребывать речи, чтобы быть неуместной? Дао затемняется [человеческой] односторонностью; речь затемняется цветистостью. <���…>

Нет [в мире] вещи, которая не была бы тем, и нет вещи, которая не была бы этим; через то невозможно познать, через это познаваемо все. Поэтому говорится: «То возникает из этого, а это зиждется на том». Таково учение о том, что то и это взаимно порождают друг друга. Во всяком случае только тогда, когда существует жизнь, существует смерть; только тогда, когда существует смерть, существует жизнь <���…>. Вследствие того что существует правда, существует неправда; вследствие того что существует неправда, существует правда. <���…>

Дорога возникает, когда ее протопчут [люди]; вещи становятся тем, что они есть, [когда люди] дадут им названия. <���…> (Чжуан-цзы: 472–473).

Изменения названий, соответствующие [изменениям вещей] и не соответствующие им, объединяются в пределах природы, [свободно] следуют бесконечным переменам и поэтому полностью исчерпывают [естественный] срок существования. Что означает «Объединяются в пределах природы»? Отвечу: [существуют] правда и неправда, естественное и неестественное. Если правда действительно является правдой, то она отличается от неправды, и не о чем тут спорить. Если естественное действительно является естественным, то оно отличается от неестественного, и тоже не о чем тут спорить. <���…> (Чжуан-цзы: 479).

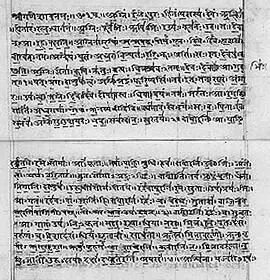

Ригведа (ок. 1700–1100 гг. до н. э.)

Первый известный памятник индийской литературы, собрание преимущественно религиозных гимнов на ведийском языке. Оформился к 10 в. до н. э. Веками сохранялся только в устной традиции. Название «Ригведа» состоит из двух санскритских корней: рич – «хвала, стихи» и веда – «знание». Включает 1028 гимнов, многие из которых предназначены для различных жертвенных ритуалов.

X, 125. К Священной Речи-Вач

Автор, по анукрамани, – Вач, дочь (риши) Амбхрины (Vac букв, «речь» Ambhrini). В Ригведе богине Вач посвящен этот единственный гимн. Никаких мифологических сюжетов с ней не связано. Она – персонификация абстрактного принципа, возвеличенная до уровня космогонической силы. Последовательность мыслей в гимне такова. Священная Речь как хвалебная песня сопровождает богов, но она выше их: она их несет (стихи 1–2). Она распределена по многим местам, притом, что едина (3). Она дает силу жизни всем существам (4), возвеличивает людей и богов (5), вызывает словесные состязания (6), пронизывает собой все мироздание (7), увлекает всех за собой (8).

1. Я двигаюсь с Рудрами, с Васу,

Я – с Адитьями и со Всеми-Богами.

Я несу обоих; Митру и Варуну,

Я – Индру и Агни, я – обоих Ашвинов.

2. Я несу сому, бьющего через край,

Я – Тваштара, а также Пушана, Бхагу.

Я создаю богатство возливающему жертвенный напиток,

Очень ревностному жертвователю, выжимающему (сому).

3. Я – повелительница, собирательница сокровищ,

Сведущая, первая из достойных жертв.

Меня такую распределили боги по многим местам,

(Меня) имеющую много пристанищ, дающую многому войти (в жизнь).

4. Благодаря мне ест пищу тот, кто смотрит,

Кто дышит и кто слышит сказанное.

Не отдавая себе отчета, они живут мною,

Внимай, о прославленный, глаголю тебе достойное веры!

5. Я ведь сама глаголю то,

(Что) радует богов и людей.

Кого возлюблю, того делаю могучим,

Того – брахманом, того – риши, того – мудрым.

6. Я натягиваю лук для Рудры,

Чтобы (его) стрела убила ненавистника священного слова.

Я вызываю состязание среди народа.

Я пропитала (собой) небо и землю.

7. Я рождаю отца на вершине этого (мира),

Мое лоно в водах, в океане.

Оттуда расхожусь я по всем существам

И касаюсь теменем того неба.

8. Я ведь вею, как ветер,

Охватывая все миры:

По ту сторону неба, по ту сторону этой земли —

Такая стала я величием

(Ригведа-1).

В самом центре гимна в стихе 4 содержится призыв вслушаться – указание на то, что сокровенное спрятано внутри, не проявлено, и стремление вовлечь слушателя в постижение тайного смысла этого текста. Представление о том, что высшее знание, как и сокровенная суть Речи, непроявлено и недоступно простым смертным, было глубоко укорененным в Ригведе. Ср., например, стих из гимна-загадки I, 164, 45:

На четыре четверти размерена речь.

Их знают брахманы, которые мудры.

Три тайно сложенные (четверти) они не пускают в ход.

На четвертой (четверти) речи говорят люди.

X, 71. Познание

Согласно индийской традиции, автором гимна X, 71 является сам бог молитвы Брихаспати. Тема, по анукрамани, – познание (jnana). Содержание гимна таково. Речь сотворили древние поэты-риши, которые дали имена вещам и тем самым сделали тайное проявленным (стих 1). Мысль их служила фильтром для речи (2), и создание речи представляется как жертвоприношение (3). Сакральная речь доступна лишь немногим избранным (4). Последующие стихи интересны тем, что в них описывается древнейшая корпорация поэтов и певцов, называемая содружеством (sakhya). Тех членов корпорации, кто остановился в своем творческом развитии, перестают посылать на состязания (5). Члены содружества обязаны поддерживать друг друга на состязаниях (6), хотя они могут очень различаться по своим способностям (7, 8, 9), и победа одного певца является общей победой всех его товарищей (10). В последнем стихе перечислены четыре основных типа жрецов и их обязанности (11).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: