Валерий Даниленко - Введение в языкознание: курс лекций

- Название:Введение в языкознание: курс лекций

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Флинта»ec6fb446-1cea-102e-b479-a360f6b39df7

- Год:2010

- Город:М.

- ISBN:978-5-9765-0833-0, 978-5-02-034917-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валерий Даниленко - Введение в языкознание: курс лекций краткое содержание

Курс лекций соответствует стандартной программе курса «Введение в языкознание». Он содержит основные сведения о языке, его функциях, истории его изучения. В курсе представлена отчетливая научно-отраслевая структура языкознания. Главное внимание в нем уделено проблемам внутренней лингвистики – синхронической, диахронической и сравнительной. К курсу приложен «Краткий словарь лингвистических терминов».

Для бакалавров и студентов, а также для интересующихся вопросами языкознания.

Введение в языкознание: курс лекций - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В книге Дионисия Фракийского «Грамматическое искусство» выделено восемь частей речи: имя (куда входили существительные, прилагательные и числительные), глагол, причастие, артикль, местоимение, предлог, наречие и союз.

Имя определялось как «склоняемая часть речи, обозначающая тело или вещь бестелесную, например, камень, воспитание » (Даниленко В.П. Курс лекций «Общее языкознание и история языкознания». С. 149). У имён выделялись категории рода, числа и падежа. Глагол у Дионисия определялся как «беспадежная часть речи, которая может принимать времена, лица, числа и выражает действие и страдание» (там же). У глагола он выделял также пять наклонений (изъявительное, повелительное, сослагательное, желательное и неопределённое) и два вида (однократный и многократный). «Причастие, – писал Дионисий, – это слово, имеющее свойства глаголов и имён» (там же). Местоимения в свою очередь расценивались Дионисием как слова, которые употребляются вместо имён, а наречия – как «несклоняемая часть речи, которая характеризует глагол и добавляет что-либо к нему» (там же).

Аполлоний Дискол – основатель синтаксической науки в Европе. Он – автор книги «Синтаксис частей речи». Эта книга посвящена описанию сочетаемостных (валентных) свойств частей речи. В центре внимания в этом случае оказывается не предложение, а словосочетание.

Самым выдающимся событием в лингвистической жизни западноевропейского Средневековьястали трактаты о модусах обозначения. Самым известным модистом (от «модус» – способ) стал Томас Эрфуртский, который издал в начале XIV в. книгу «Спекулятивная грамматика…». В ней два раздела. Первый из них посвящен морфологии, а второй – синтаксису.

В области морфологии в первую очередь заслуживает внимания классификация частей речи, произведённая Томасом. Под все части речи он подводил три категории – субстанции, качества и отношения. Первая выражается существительными и личными местоимениями, вторая – причастиями, прилагательными и глаголами и третья – остальными частями речи.

Особенно больших успехов достигли модисты в области синтаксиса. Александрийская грамматика была морфологоцентричной. Это значит, что в её центре находилась морфология, а синтаксис был ей подчинен. Напротив, модистская грамматика приобрела синтаксоцентрическую направленность: морфология в ней как бы обслуживает синтаксис. Более того, если у Дискола в качестве основной синтаксической единицы выступало словосочетание, то у Томаса на это положение ставится предложение. Вот почему модистская грамматика является подчёркнуто синтаксоцентрической.

Синтаксоцентризм – первое отличие модистской грамматики от александрийской. Второе её отличие – ономасиологизм. Если александрийцы основали семасиологическую грамматику в Европе, то модисты – ономасиологическую. На предложение они смотрели как на процесс, совершаемый говорящим для выражения мысли.

В грамматике Томаса Эрфуртского уже намечены основные стадии синтаксической актуализации – стемматическая и линеарная. В первом случае мы имеем дело со структурным (иерархическим) состоянием предложения, а во втором – с установлением в нём порядка слов.

Томас ставил в центр предложения подлежащее (субъект, «суппозитум»), подчиняя ему сказуемое (предикат, «аппозитум»). Отсюда субъектоцентризм его взгляда на иерархию главных членов предложения. Субъектоцентризм стал достоянием традиционной грамматики. Значительно позднее в грамматической науке появляется предикатоцентризм: И. Майнер (XVIII в.), A.A. Дмитриевский (XIX в.), Л. Теньер (XX в.) стали считать, что иерархическим центром предложения является не подлежащее, а сказуемое.

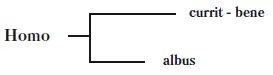

Иерархия грамматических отношений в предложении демонстрировалась Томасом на примере предложения Homo albus currit bene « Белый человек бежит хорошо »:

Томас не сводил средства выражения подлежащего к именительному падежу. Подлежащее понималось им как член предложениия, указывающий на предмет мысли говорящего в процессе создания предложения. Мы привыкли думать, что оно всегда выражается именительным падежом ( Сократдумает ). Модисты не сводили средства выражения подлежащего к именительному падежу и его эквивалентам. С их точки зрения, подлежащее может быть выражено не только именительным падежом, но и другими падежами: Socratis interest « Сократа интересует » , Socrati accidit « Сократу принадлежит » и др. Сократ здесь повсюду – предмет мысли. Выходит, морфологическую природу подлежащего модисты понимали более широко, чем это принято в традиционной грамматике: они не сводили подлежащее к номинативу.

Томас различал два типа конструкций – интранзитивный и транзитивный. Конструкции первого типа начинаются с независимого члена предложения ( Socrates currit « Сократ бежит »). Транзитивные конструкции, напротив, начинаются с зависимой конструктибилии ( Lego librum « Читаю книгу »). В приведённом примере транзитивной конструкции на первом месте находится сказуемое. Оно зависит от подлежащего ego « я », которое в предложении не выражено, но подразумевается.

В эпоху Возрожденияв Западной Европе происходят в области грамматической науки чрезвычайно важные события. Они были связаны с появлением первых национальных грамматик. Дело в том, что в католических странах в качестве литературного языка вплоть до эпохи Возрождения и даже позже использовалась латынь. В XVI в. литературное гражданство получают национальные западноевропейские языки – французский, немецкий, английский и др. Возникла необходимость в создании их грамматик.

Первые грамматики национальных языков в Европе были подражательными – в том смысле, что они писались по образцу греко-римских грамматик. Вот почему категории, выработанные на материале греческого и латинского языков, в них автоматически переносились на описание других языков. Такой, например, была грамматика французского языка Жака Дюбуа( Сильвиуса) (1531).

Не прошло и двадцати лет после выхода в свет «Grammaticae latinogallicae» Ж. Дюбуа, как Луи Мегрэопубликовал свой труд по грамматике французского языка («Le trettè de la grammere francoeze»), первое издание которого вышло в 1548 г. В свою грамматику Л. Мегрэ включил орфографию, пунктуацию и морфологию. Последняя из этих дисциплин представлена у него уже с ярко выраженным критическим отношением к грамматике Ж. Дюбуа. Он указывает, что во французском языке не восемь, а девять частей речи. Кроме тех частей речи, которые выделены у Ж. Дюбуа, во французском языке – в отличие от латинского – имеются также и артикли. Пройдёт еще много десятилетий и даже веков, когда европейские грамматисты почувствуют себя освобожденными от латинской «схемы» вполне. Но уже Л. Мегрэ хорошо осознавал необходимость в таком освобождении, и он сделал в этом направлении первые шаги. Так, уже Л. Мегрэ не признавал падежа у французских имен. «… Французский язык, – писал он, – его не знает, поскольку французские имена не изменяют своих окончаний» (Даниленко В. П. Ономасиологическое направление в грамматике. 3-е изд. М., 2009. С. 172).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Анатолий Ахутин - Философское уморасположение [Курс лекций по введению в философию] [litres]](/books/1076530/anatolij-ahutin-filosofskoe-umoraspolozhenie-kurs.webp)